2024金鸡百花电影节业已闭幕。11月16日,在第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼上,第四代导演代表人物谢飞获颁“中国文联终身成就奖(电影)”荣誉称号的那一刻,全场起立鼓掌。

镜头从前排观众席扫过,昔年谢老师在北京电影学院授课时的学生,陈凯歌、张艺谋、尹力、李少红等第四代导演,以及更为年轻世代的申奥导演等早已是热泪盈眶……82岁的谢飞在获奖感言中,回顾了1981年,在杭州举办的首届中国电影金鸡奖,“当年39岁的我是评选委员会中最年轻的委员,其他都是文艺界的老前辈。”

第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼,导演谢飞获颁“中国文联终身成就奖(电影)”

作为颁奖礼上最为温情感人的一刻,四十多年来中国电影史的时空似乎也在那一刻凝聚——展望2025,我们即将迎来中国电影诞辰120周年——如果再念及谢飞所提及的那些“老前辈”,首届金鸡奖评选委员会的名誉主任夏衍,主任委员袁文殊、张骏祥以及委员金山、于蓝等人,则颁奖礼现场所凝聚的影史时空又有了更为辽阔的延展与叠加。

电影是雕刻时光的艺术,亦是对历史的映射与记录。在此次金鸡百花电影节期间,著名学人、清华大学首批文科资深教授汪晖登上金鸡电影论坛·学术论坛的讲台,做了一场题为《消失、重复与置换:加速社会中的中国电影》的演讲,或许正好可以视作对颁奖礼上动人一刻的梳理与诠释。

汪晖教授演讲现场

以下便是汪晖教授本次演讲的全文整理。出于篇幅考虑,澎湃新闻记者对文字有所删节,并根据意群做了标题区隔。

“加速社会并不是新的现象”

加速社会是一个新的理论命题,但并不是新的现象。我们知道马克思在《共产党宣言》里就说过,“生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”在这个世界中,“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了……”换句话说,就历史演变而言,加速社会跟现代社会是同步的,尤其是和现代资本主义工业革命,以及之后的信息革命一步一步的浪潮密切相关。

但当代加速社会的讨论,带来的更重要的是它跟过去所强调的生产、生产力、生产方式不同的地方,更强调科技的变革所带来时间机制的变化。所谓的加速社会,用一位德国的理论家,法兰克福学派第四代代表人物哈特穆特·罗萨的话说,“现代社会是一种用严密时间所管制、协调和支配的体制,而且这种时间体制完全不具有伦理的观念。”早先,严复翻译了《天演论》,我们有了一个进化和进步的观念,我们追求进步,朝向未来,但今天每个人都在行动,每个人都在忙碌,我们都在时间的机制之下在行动。

所以社会的加速已经变成了一种好像不需要外在驱力的自我推动系统。本来技术的加速是给我们赢得自由,但每一次技术的加速同时又控制了我们行为的节奏。在这个意义上加速带来了整个社会关系的变化,主要来讲有三个重要的面向:

第一个面向是科学技术发展所推动的加速。现在手机也好、电脑也好,各种各样电子技术迭代更新,是推动整个变化的一个重要的形态。

第二个面向是社会变迁本身,科学技术的加速发展导致了社会变迁本身的加速。每个人每天在网上、在视频里跟不同的人交流,有时候空间上的接近不等同于你们真正的接近,空间上的遥远也不等同于真正的遥远,瞬间的关联使得社会关系发生了重大的变迁。我们跟一个远方的事情看似没有关系,却跟它建立了关系,同时跟很近的事情的关系之间,又产生了陌生、冷淡等各种各样新的问题。

换句话说,社会变迁迅速的变化导致了日常生活形态的变化,这是它的第三个主要的方面,也是它最主要的部分——由于加速,这是罗萨的基本理论,在这一套时间管理机制之下,时间、空间、人和自然、人和人、物和物,所有这些关系都在高速的流动当中发生了变化。他把这个称之为一种时间的管理机制,且这种时间的管理机制带有非伦理的控制性,也叫“时间的集权主义”,并在这个意义上控制了世人的生活形态。而我们要怎么从中走出来?这就变成高速变迁的技术社会所面临的一个基本问题。

在这样一个变化当中,首先它有一些前提,这是罗萨过往没有讨论的问题。要讨论加速过程,首先的一个前提是时间的共时性。我们如果去看电影的话,无论在地球的哪一个地方,电影《红海行动》到了非洲,还是缅甸、泰国、印度,不管在哪儿,事实上都被组织在同一个时间框架下面,这就是共时性的产生。

《红海行动》海报

就中国社会来说,一个真正的全球共时性概念是在20世纪诞生的。我们今年是2024年,公元2024年,用的是21世纪的第24个年头,全球都是如此的。过去我在研究的时候曾经说过,第一个有意义的,要用全球共时性和一个共同的空间组织起来界定中国位置的人是梁启超。他在1900年写过首长诗《二十世纪太平洋歌》,当时他流亡在夏威夷。

我想在整个中国的历史上,是第一次用太平洋这个空间,20世纪这个时间来描述中国的位置。在这首长诗里,欧洲、美洲、亚洲、非洲、拉丁美洲所有这些领域,都在他诗歌描述的范畴里形成了一个共识。这是一个有差异的空间,可无论有多大的差异,无论社会生活习俗和各自习惯的时间概念有何种不同,都被组织在一个共时关系当中,也就造成了时空的分裂。我们在中国电影里面,也同样可以看到这样的共时和分裂的状况。

第二个是时间自身的关系,也就是所谓的时间错乱——由于现代世界界定了一个共时的关系,因此出现了所谓的多重时间并置。这个多重时间的并置并不只是说在巴西、在非洲,在我们这,或者在彝族地区、在藏族地区、在内蒙古地区,这些地区和地区之间社会生活有差别,好像是一种并立的关系,不是的,这些相互的时间是渗透在一起的。不但相互渗透在一起,而且人们的想象关系同实际的生活形态也交织在一起。

我们现在可以看到大量的穿越作品,穿越作品就是时间的错乱,它要把时间打碎。当我们认为它是神话传说的穿越时,一定程度上是从一个正常的,从过去、现在、未来的时间轴线上去理解它的。但由于技术的发展,开始出现了一种不只是传统的社会对于神话和穿越的理解,而是对于时间错乱的理解。

法国有一位哲学家曾表述过,对于许多坚信线性历史的人来说,从过去到现在到未来的这个时间错乱是不可接受的。但他同时也认为,在今天这或许更接近于真相,就是时间的错乱是更接近于真相的。他说实际上“时间错乱”这个词本身是反历史的。什么意思?历史本身就包含着时间性的错乱。所以他后来又说过这么一段话,“历史之所以存在,恰恰由于人们不是总和自己所处的时代潮流相一致,总是在寻求这个差异。由于他们违反自己所在的时代,有时候就要跟他们的时代不同步,拒绝按照时间性为其安排的特定位置而行动。”

当代中国电影中对加速社会呈现的演变

这段话很抽象,我可以举一些电影的例子来说明。比如在《脐带》中,一位蒙古族的老母亲到了城里,跟兄弟俩的哥哥一起生活,她无法适应。弟弟是一名歌手,发现母亲和哥哥相处的这个关系中,两个人的时间完全不能合在一起。所以弟弟决心要把母亲带回草原,回到草原的时间里面。母亲是阿兹海默症病人,经常有幻觉,她所有的幻觉都是关于过去的草原生活,这是她的“真实”。

《脐带》海报

电影中非常动人的地方是,弟弟原本希望以自己的方式对母亲好。却发现一天夜里,母亲夜游到了湖边。出于担心母亲失足落水,他用一根绳子,一头捆着母亲的腰,一头捆着自己的腰,就像他刚从母腹里出来时的脐带一样,连接着母子之间的关系。但用现代世界的观念,特别是法律的观念来看,这种扣留类似于监禁,这并不是一个能被现代人所接受的关系。

我们再来看母亲回到草原后,这片草原也不再是过去的草原,草原也像土地一样被分配,有铁丝网的区隔,再也看不到游牧时代那些奔驰的骏马。所以母亲回到的草原已经是现代时间中的草原,她只能在幻觉里找到同过往的联系。从电影里,我们实际上可以看到时间性的错位。这不仅是母亲的错觉,事实上也是生活的本质,也就是说兄弟俩所生活的空间里交错着的是多重的时间,相互之间有张力、有紧张、有矛盾、有冲突。最终回到人如何面对这个重大的变化,进而提出了电影本身对伦理和情感的思考,也就是如何在几重时间之间找到我们生存的价值,进而与观众形成的共鸣和共情。

《脐带》探索了我们在高速发展的加速社会中,如何确定所谓的人本,我们自身立身的位置。在一个非伦理的时间控制机制面前,我们要怎么超越它,重新找回那些关系。而我们去看当代电影,加速社会中迅速的变迁在电影里并不仅仅表现在类似于《流浪地球》这样一种往前的态势,更多的是开始表现出对于消失的东西的打捞,大量的作品都在展现过去不复存在或者说正在消失的过去。

这样的一个主题,我认为如果放在整个当代电影的演变当中虽然不是全新的,但体现出一种重要的演化。围绕这一主题我们可以探讨在加速过程中,从上世纪80年代、90年代到新世纪这二十多年间,这几个不同的阶段每一次加速过程所带来呈现的模式是不一样的,也造成了电影代际的差异。

其实所谓代际差异总是模糊的,因为最伟大的导演、最伟大的电影作品都能够超越代际关系,永远保持它经典性的特征。但从这种“模糊”里,我们可以感到时代的变化,因为电影总是跟时代同步的,电影跟其他艺术形式相比更是历史本身,它不但反映历史,电影制作过程、技术条件和每一种价值观都渗透在影像的叙事中,它本身就是历史的一部分。

我在这要做一个时间性的简要追溯,看看在消失的过程中怎么去追溯历史。从上世纪80年代开始,第四代和第五代导演所提出的基本命题和今天导演所提出的命题相较,比如说同样在处理乡村、处理边疆社会的人际关系上,在加速过程中的表达形式其实有着重大的差别,而这些差别都被组织在不同时代的加速过程当中。大家不要误以为只是在今天才处在加速过程当中,之前就已经是这样了,只不过今天的速率比过去更快,时间对我们的控制比过去更强。

如果大家熟悉改革开放以后的中国电影史,第四代导演像谢飞他们和第五代导演的表现就有差别。在他们大量描写乡村社会的作品中,即便是知青所置身的乡村社会的呈现,一定程度上是介于内外之间呈现,不是完全的乡土,是从外面进去再出来以后,在都市急速变迁当中所描述的乡村。

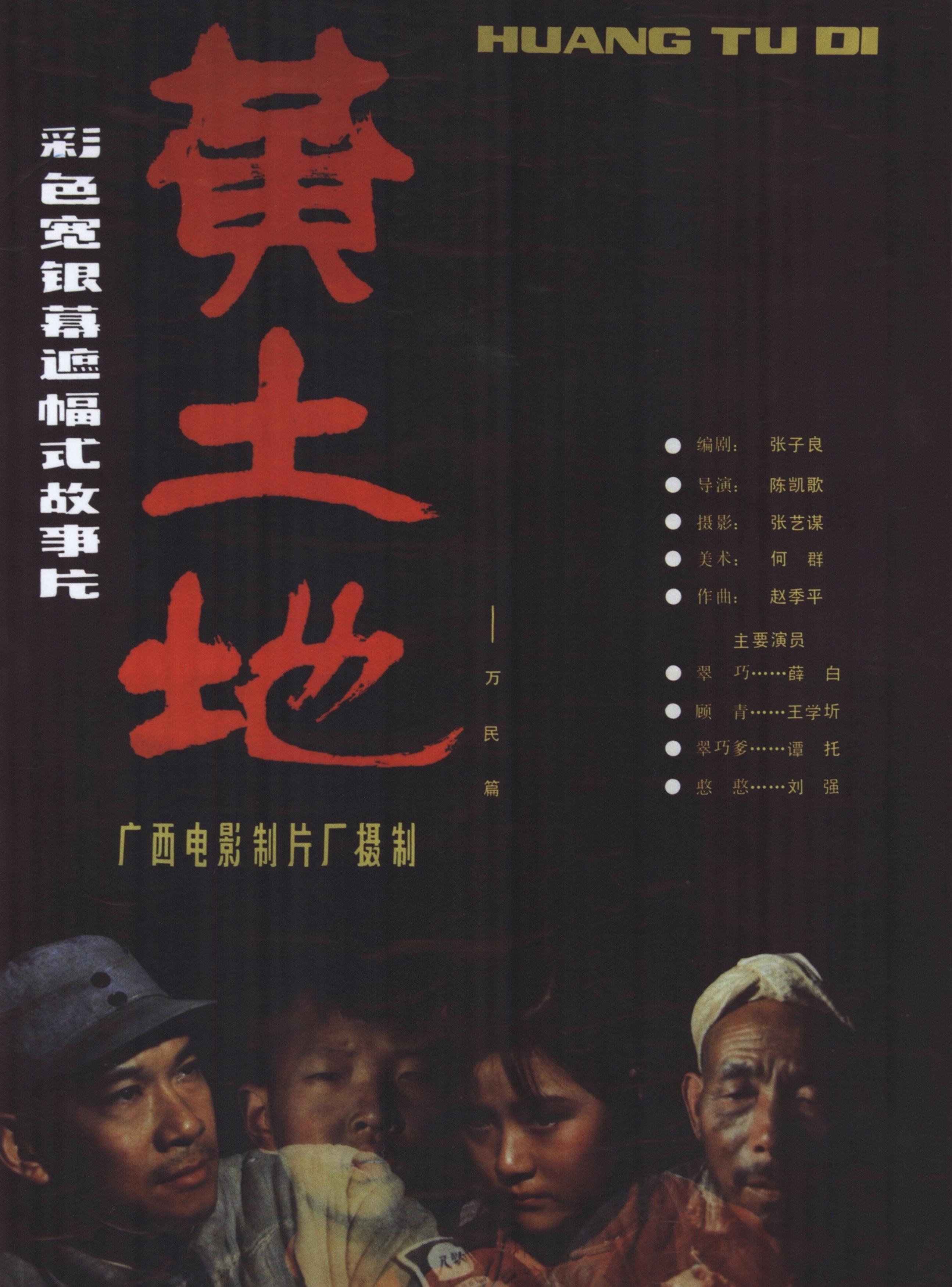

如果说在第三代和第四代导演的作品里,乡土还只是一个舞台,主要用作表现剧情里人物命运的舞台。但到了第五代,尤其是在陈凯歌执导的《黄土地》之后,乡土本身突破了人物故事的禁忌,变成了叙事的主角,黄土地本身成了电影覆盖性的主题和主角,而不是里面具体的哪个人物。与《黄土地》中苍凉的黄土类似,还有《红高粱》中神秘的高粱、《老井》中原始的村落。

与这些表达相对而言较弱的,是南方导演拍摄的一些都市题材影片。比如张泽鸣执导的《太阳雨》《绝响》,或者孙周导演的《给咖啡加点糖》。我不久前在从欧洲回来的飞机上看了乔梁执导的《追月》,发现这部今年上映的电影主题同张泽鸣当年拍《绝响》的主题几乎一模一样:越剧的消失,是一种艺术形式和传统的消失,一种艺术和它的演员、职员角色的消失,反映了社会的迅速变迁。而八九十年代那批南方导演,当时就意识到了这种变化,只是那时的呈现相比《黄土地》里对空间性形象的提炼而言要弱得多。

《黄土地》海报

当《黄土地》第一次发现黄土的苍凉、原始、永恒、悲怆形象时,黄土地本身就渗入进了这些作者置身于都市里的变化。他们参考的基本根据是西方的时间性,当时所谓进步的潮流,在这样“进步”的潮流里去看黄土,黄土就变成了历史,变成了没有时间的历史——因为不变化,它变成了某种既纯朴又愚昧,既让人向往又让人憎恨的双重空间景象。换句话说,黄土地这样的空间形象在80年代的凸显,已经是遥远的、快速变迁的历史在空间上的凝聚。

过去很多电影评论讲第五代导演在造型上非常厉害,但不会写人和故事,跟第三代、第四代导演,比如跟谢晋导演、谢飞导演笔下人物的丰富性相较而言,第五代导演不太会塑造这样的人物和故事。但我们应该意识到,在第四代以及之前的导演作品中,时间和空间还只是舞台性的装置,只有到第五代导演时,这个空间本身变成了人物,变成了角色,变成了他们想要直接思考的对象。所有的人物关系都是属于黄土地内在的一部分,两者不可分离,浑然一体。

从这个角度再来看万玛才旦导演的作品,你会发现人和土地浑然一体的状态发生了重大的变化。我们可以用田壮壮导演的《盗马贼》和《猎场扎撒》来做比较,《猎场扎撒》写的是内蒙古,《盗马贼》写的是西藏,《气球》和《雪豹》写的是西藏。

在万玛才旦和田壮壮早期的作品里,都涉及了游牧生活中发生的犯规或者违反伦理的存在,且都诉之于宗教这个点。可在田壮壮的作品当中,无论是什么样的人物犯了错,跟那片土地的关系还是浑然一体的,它像一则寓言般矗立在我们面前,总体性地呈现出来。万玛才旦的作品里则出现了新的要素,不再是传统乡村的伦理道德规约,而是法律,无论是《气球》里的人口与计划生育法,还是《雪豹》里的野生动物保护法,暗示了人和自然的关系已经彻底被解构和颠覆,也由此留下新的空间和思考。

在加速社会中,“法”和“法外”是什么样的关系?在加速社会,一切都纳入归管的关系,时间的加速要求人们用越来越复杂的控制机制来保护这个归管,没有它整个就会出现混乱,而不可能再像《盗马贼》里仅仅通过习俗来校正。在这部电影里,发生在旷野草原上的事情,即便是犯罪也包含着一种力量,是对都市的混乱、人的无力感的反转。而在《雪豹》中,一只豹子闯进围栏,咬死了九只羊,牧民要求赔偿,如果不赔偿就要惩罚、杀死豹子,可杀死豹子违背法律,就会判刑坐牢。电影里展现了牧民爷爷一辈同豹子间的沟通关系,但这种人与自然的关系在今天已经不复存在,成为加速社会的一个写照。

这些电影里提出的问题,也就是:我们在今天该往哪里走?未来在什么地方?一种答案是,重新用怀旧的方式去追溯过往伦理道德审美下的世界,重构那个世界以对当下世界加以规劝。但事实上,现实生活中的人们不可能再回到过去,因此还有一些人提出需要更快的加速,也就是说面对技术所带来的挑战,只能用技术去解决。当下全球的生态危机、气候转变,包括之前疫情的暴发,我们需要加速科技的发展,走到前面去防止它们产生不良的后果,这是另外一种加速。

所谓后一种加速,也会面对新的问题,就是会甩下更多的人。我到了这个年纪,包括看自己的父母,清晰地看到他们怎么被一步一步地排斥出生活的轨道——我们当然可以更加便捷地为老年人、病人、残疾人提供各种各样新的资源和便利。但毋庸置疑,每一次加速的过程中,都有人被甩出既有生活的轨道,这也是今天的世界所面临的一个巨大的悖论。我最后会提到《流浪地球》中给出的答案,沿着这个方向所给出的新答案。

电影如何记录时间的萎缩与空间的压缩

在加速社会中出现的转变造成了一个大状况,就是时间和空间的压缩。我们先看时间的概念,似乎过去、现在和未来,在今天这三个维度之间的关系变得愈发重合了。有句广告词里就说,未来已来。我们都知道,最先进的数码技术已经同当下的应用之间隔着好几代了,也就是市面上最好的手机同最先进的技术间的代差已经预设在那里。未来跟现实之间是持续相互重叠的,这被加速理论家们称之为“时间性的萎缩”。

与此相对应的是“空间性的压缩”。我们过去讲田壮壮的边疆草原,或是陈凯歌的黄土地这样的空间,都是作为一种独特的存在,展现为距离城市很遥远的地方。

但在今天,不要说是黄土地,西藏、新疆、内蒙古,即便是拉丁美洲、非洲,任何一个地方都不再遥不可及,一两天之内,我们就可以抵达甚至往返。

在时空被压缩的这两个维度下,人们怎么去面对这种急速的变化?我认为迅速地抢救记录下来,用考古学一样的方式,用纪实的风格来表现时代的变化不失为一个好方法。从上世纪90年代宁瀛和贾樟柯的纪录片中,我们可以看到同之前纪录片间存在巨大的差别。贾樟柯很快就向数码摄像机转变,特别是随着新世纪后数码摄像水平的发展,出现了成千上万制作数码影像的人,我们把它称之为“新纪录片运动”。这一集体性的运动不是有组织的,而是由数码技术的大规模发展与普及所创造的,记录了由下至上各个角落的方方面面。

贾樟柯的电影中,真正的“主角”也不是片中的那些人物,这些人物角色跟他们所处的时间与空间也是浑然一体的,因此并不显得那么突出。我们看从《小武》《世界》到《三峡好人》。《三峡好人》是一个非常典型的例子,他把山西的煤矿与四川的三峡整个勾连在同一个空间。电影展现了故里的消失,历史景观的消失,随之而来的是传统家庭关系、伦理和情感纽带的消解。片中大量记录了消失的过程,什么在其间凸显了出来?恰恰是消失本身,也就是时间。

时间成为《三峡好人》的“主角”,而不再只是舞台框架,他要描写的是时代性的大转变。在这个转变当中,人物的命运不完全是一个个体的命运,所有这些命运都带有集体性。人们看似是自由的,可以去打工,可以去舞会,可以自由地恋爱甚至偷情。这些都带有极强的集体性质,不是一个人,而是群体性的行为在这个转变当中发生了。

《三峡好人》海报

我记得《三峡好人》当年还曾引发争论。韩三明来奉节打工,为的是寻找十六年未见的妻子,可他的妻子当年是花钱买来的,生完孩子就跑了。另一个人物是赵涛饰演的沈红,她来到奉节是为了寻夫,可她的丈夫早已在这里移情别恋。从中我们不难发现从五四以来,那套个人自由恋爱、自主婚姻的叙述,在时间性的洪流里发生了质变。并不是讲贾樟柯导演是赞成包办婚姻的,而是他发现在这个迅速变化的社会里,这似乎是唯一还稳定的存在。在这部电影中,婚姻、邻里、亲朋的关系,所有这些都变得不确定了。而对于不变或确定性的追寻,恰是时间压缩的结果。

在这类影片中,故里的消失成为一个母题,之前提到的《脐带》也是如此。电影中对故里的讨论、对过去生活的讨论,是由当代社会对它的否定所激发出来的,因此也就出现了时间性的错乱。而在贾樟柯的电影《世界》里,展现的则是“空间的压缩”。片中的世界公园就是这样一种表现,维系这个公园运转的当然是金钱和资本,是物本身。在这个意义上,不仅是自然消失了,物也变化了。物原本是我们所使用的对象,但当我们被物所支配,物就是能动的,构成了一个新的“世界”。那么,物到底是人类的延伸,还是对我们自身的否定?我们和物之间的变异关系所产生的想象性和时间性错乱,构成了所谓历史主体的一个重大变迁。

贾樟柯电影中人物并没有从时代群像的洪流当中疏离出来,他们依旧是群像的一部分,是大规模集体性变迁的一个部分。也正因为如此,影片的主角不再是个别的人物,而是集体性的变迁本身,也就是时间本身。当我们在讨论这些知名的影人影片时,这些能够进入院线放映的电影的同时,也应该关注到它背后的“新纪录片运动”。那些记录时代变迁的碎片,是一种史诗式的非集体主义的集体行动。

在朝向当下与未来的电影中,我想以《我不是药神》和《流浪地球》为例展开讲述,这两部电影我都很喜欢。《我不是药神》展现了跨国的空间性,片中的英雄人物也不再是过去的英雄人物,而是普通人、小贩子,为了人的生存去做违法的事情,并且被判刑。其实这部电影提出的问题,与万玛才旦在《气球》《雪豹》中提出的问题相似,只不过把空间挪到了都市,依然还是面对“法”和“法外”的关系,而人作为一个主体,他的空间到底在哪个世界里存在着,或者说应该有怎样的世界存在。

《流浪地球》第一部、第二部海报

《流浪地球》已经拍了两部,成为一个系列。片中提出了联合政府的问题,提出了另外一个空间的问题,显示出创作者对未来已来的思考。可即便是在《流浪地球》所营造的朝向未来的世界中,这个“未来”也并不像之前那些进步论者所描绘得那般美妙,人类依然要去流浪,要重新探讨在另外一个世界生存的可能。

还没有评论,来说两句吧...