本文整理、翻译自大卫·哈维与罗晨昊2024年11月12日在纽约市立大学研究生中心(CUNY Graduate Center)博士研讨班上的对谈,经大卫·哈维授权刊发。罗晨昊目前就读于纽约社会研究新学院哲学系(The New School For Social Research),师从于大卫·哈维和南希·弗雷泽,主要研究方向包括政治哲学、西方马克思主义、批判理论、法国理论等。

大卫·哈维

大卫·哈维:在这个国家,有多少人试图靠不到3万美元的年收入生活?如果先搁置黑人、拉丁裔等群体的差异问题不谈,仅仅关注到底有多少人几乎每天都面临着生存困境,如支付房租或买健康食物的难题。结果显示,大约有一半的美国人口处于这种边缘状态。如果将这些人视为一个投票集团,他们将形成一个庞大的选民基础。但实际上,这些人并未被视为一个投票集团。相反,这些人被通货膨胀严重打击。我有稳定收入等保障,因此通胀对我没有什么影响。我经历过多次通胀,没什么大不了的。但对于这些人来说,通胀是一个可怕的威胁,严重影响他们的生活。

那么,通胀的根源是什么?特朗普等人声称这是民主党的过错,呼吁人们投票反对他们。这时你会意识到,为什么我们的社会中有50%的人如此脆弱,以至于即使是相对温和的通胀也会让他们承受巨大的压力?为什么没有人对此表示关注?我们为何会有这样一个庞大的低收入群体?原因可以追溯到上世纪70年代末那次大的通胀,当时通胀率达到了15%至17%左右,利率也攀升至16%。那时,随着里根上台,一种明确的工资压制政策开始实施。工资压制成了提高利润率的手段。1970年代利润率波动不稳,高收入阶层的收入也不稳,所以工资被压制了。自那时起,我们一直在实施工资压制政策。

如果你在1980年有100万美元并把它投入股市,不需要做任何事情,30到40年后你的财富每年将增长9%。而作为普通工薪阶层,最低工资每年仅增加0.2%。法国经济学家托马斯·皮凯蒂提出了一个公式,指出在这种情况下会导致越来越严重的不平等。因此有了富裕阶层和超级富裕阶层,而“占领华尔街”运动的目标就是揭露1%顶层的特权,强调“我们是99%”。自1980年以来,我们看到了惊人的不平等增长,因为工资被压制了,工资占国民收入的比例从1980年的大约40%下降到现在的10%左右。换句话说,工资压制一直是经济政策的一部分。

新冠疫情后,通货膨胀对那些自1980年以来一直受工资压制的人造成了严重影响,他们面临生存危机。而民主党本可以借此机会提出结束工资压制的呼声,却并未采取行动。看看最近工会达成的两个合同:汽车工人工会要求涨薪29%,波音工人要求涨薪40%。如果想回到1980年的水平,现在需要给所有人涨40%的工资。这样,他们应对一些通胀也没太大问题。但他们没有。更有意思的是,民主党内部的伯尼·桑德斯和伊丽莎白·沃伦在这次选举中保持沉默,显然是被要求不要发声。同时,特朗普指责通胀是民主党造成的,而各项民调显示通胀问题是导致人们支持特朗普的主要原因之一,认为民主党未能解决通胀问题,甚至没有重视它。

罗晨昊: 我认为特朗普与工人阶级群体建立了联系。比如他们的口号“特朗普会解决问题(Trump will fix it)”,在集会中很流行。我认为工人阶级的确受到了伤害,而民主党并没有准备好满足工人阶级的需求。卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)本来有机会和乔·罗根(Joe Rogan,编注:美国喜剧演员,热门播客主持人)对话,但她拒绝了。特朗普却出现在了每一个工人阶级社区的平台上。他装扮成垃圾车司机、去麦当劳打工,这些举动,虽然对我们来说很怪异,但确实打动了一部分工人阶层。有句老话说:“民主党从不放过错失良机的机会”( The democrats are never missing an opportunity to miss an opportunity.),这表明现在的民主党本质上不是一个工人阶级政党(虽然在1960年代曾经是工人阶级政党),而工人阶级自然会支持那些说出他们需求的人。我之前提到过这件事,1936年,富兰克林·罗斯福在麦迪逊广场花园发表了一场很有力的演讲。罗斯福本身也是上层阶级出身,但他说,那些寡头们不喜欢我的这些口号,不喜欢我们为了农民、为了具有重要地位的农民、为了工人阶级、为了穷人、为了那些勉强糊口的人们所做的事情。寡头们恨我,而我欢迎他们的憎恨,这些话像是战斗的宣言。然而,今天的民主党似乎缺少了这样的斗志。所以工人阶级的人自然会转向另一个方向,尽管他们可能被蒙骗,但他们至少听到了自己需要听到的声音。我是这么看的。

大卫·哈维:你会看到,类似情况也出现在可负担住房的讨论中。上周我分享的一篇文章指出,住房正越来越成为富人存储财富的资产。住房需求旺盛,所以像黑石集团和亿万富翁们都开始投资房地产。富人不在意房价上涨,因为这意味着资产增值。结果,我们的住房体系成了让50%收入不足3万美元的人生活艰难的系统,他们买不起房、养不起家,生活处于绝望中。而特朗普出现了,说“我来帮你们解决,我为你们发声”,并批评了民主党。

罗晨昊:有人问这是否会导致民主党的没落。我认为这是可能的。如果他们不能调整策略,他们的影响力会继续下降。

大卫·哈维:当然,但也可能因为特朗普的一些政策会带来灾难性的后果,所以民主党或许有机会卷土重来。我个人认为,目前有大量过剩资本在四处流动寻找投资机会,这也是为什么许多资本流入了房地产。但上一次房市泡沫在2007-2008年破裂,导致了一场危机,中国通过房地产繁荣缓解了这场(世界)危机。这种城市化的动态导致危机接连发生,最初的危机在美国和欧洲,由中国接手缓解,而现在美国又开始把资金投入房地产了,所有的亿万富翁不知道该怎么处理自己的钱。当然,他们在选举上花了不少钱,所以你可能会想,如果那些花在选举上的钱能以某种方式更建设性地使用,会怎么样?你环顾四周,看看现在有多少剩余资本的“倾倒场”——像城市建设项目,比如我最喜欢谈论的哈德逊广场之类的地方等等。所以,我觉得民主党失败是有一些非常合理的原因的,而且这是一个相当全面的失败。虽然一开始大家都说竞争很激烈,局势可能会有不同的走向,但事实并非如此,局势完全向一边倒去。 现在有趣的是,特朗普是否会开始做一些事,让公众的支持无法延续?比如,驱逐150万到1100万人,这可是创纪录的规模啊。首先,我不知道他们该怎么做。1950年代有一个“滨海行动”(Operation Wetback),驱逐了大约30万到130万墨西哥人。但这次的情况有点不同,因为移民遍布各地。

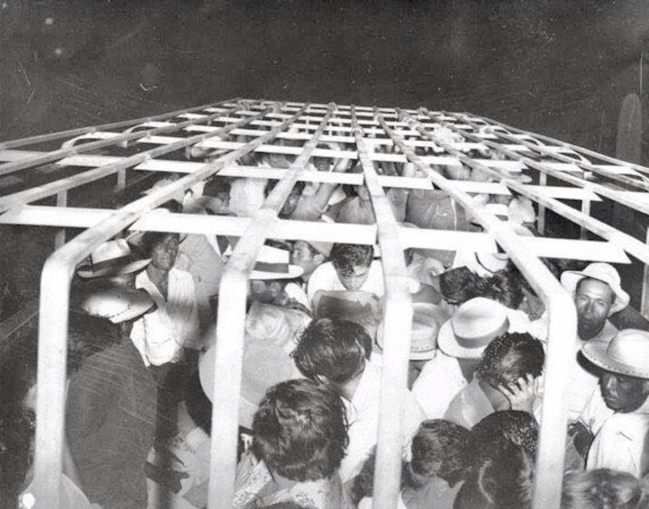

在“滨海行动”中,美国边境巡逻队将墨西哥移民塞进卡车,将他们运送到边境进行驱逐

罗晨昊:我记得去威斯康星州的时候,看到为移民家庭准备的居住地,不像住在纽约这里的临时旅店,而是有地方可以住。我有一个问题。你觉得极右民粹主义是全球化造成的吗?因为很多研究认为,全球化产生了经济焦虑,特别是对那些在像底特律这样的传统工业区工作(铁锈带)的民众来说,他们认为自己是全球化的“失败者”、“受害者”等等。你觉得特朗普在试图解决这种由新自由主义造成的问题吗? 换句话说,似乎新自由主义的全球化产生了极右民粹主义,而这些民粹主义者则在特朗普的带领下试图反击全球化。

大卫·哈维:我也同意你说的这个问题,但全球化本身并不是完全消极的,从左翼的角度来看,还是有积极意义的。实际上,在某些方面,1990年代开始的反全球化运动和全球正义运动具有一些非常积极的特质。 以当前的情况看,全球政治在处理气候变迁方面可能是必需的。换句话说,全球化还是有积极的角度可以被利用的。但问题是,现行的全球化策略主要是为了压制工资。这就是其目的。这种全球化是由资本主导的,目的是确保剩余价值的持续生产和掠夺。这是一种资本主义式的全球化,而共产党宣言中提到“全世界无产者联合起来”是另一种积极的全球化。所以,我并不认为是全球化本身出了问题,而是一些势力利用全球化来达到压制工资的目的。例如,当有人试图将本国的最低工资从13美元提高到30美元时,有人会说,我们无法做到这一点,因为我们和中国竞争,等等等等。我们该如何应对这种情况呢? 波音工人刚刚获得了40%的加薪,如果每个人都能得到这样的待遇,那么全球局势将会发生根本性的改变。

所以,我并不反对全球化本身,但我反对某种全球化策略。 在1970年前,各个国家拥有一定的经济主权,控制着自己的财政政策。如果斯堪的纳维亚国家走上社会主义道路,他们就实行社会主义政策。结果是,阶级斗争在一定程度上被限制在国家内部。当时你可以说有一个法国的工人阶级、意大利的工人阶级、英国的工人阶级和美国的工人阶级。他们有自己的机构、进行自己的斗争、建立自己的政治政党,比如社会党或共产党。1970年代布雷顿森林体系瓦解之前,资本的流动性受到限制,资本无法自由移动,也不能随意流通。然后,当布雷顿森林体系解体,资本开始高度流动,资本可以流向劳动成本最低的地方,这就是它开始做的事情。它去中国、去墨西哥,并开始分散生产。

全球化向资本开放世界,资本的流动性在1945年至1973年的布雷顿森林体系下受到限制。 布雷顿森林体系的解体和资本流动性全球化,使资本可以向工人说,“你不能加薪,否则我们就会去墨西哥或菲律宾”。 这是压制工资的重要工具。 压制工资在某些方面产生了问题,因为这意味着工人阶级的消费能力远远不如50年代和60年代。 那么,当你的工人被压制工资时,你要把产品卖给谁呢? 这就是这段历史的背景。

1970年代出现的危机,随后的工资压制,以及里根对空中交通管制员这个高素质劳动群体的压制,都是有着深刻影响的行动。这之后,基本上人们都说,无法再进行反抗了。我们知道特朗普对此的看法,以及我认为的某些事情。所以,我会说有良性全球化和恶性全球化。我不反对全球化,不像那些反全球化运动中的人。

我想到,假如占领华尔街运动持续下去,假设这次大选由伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯领导,他们说工资压制是问题所在,我们必须超越这一点。但这意味着他们必须成为反资本主义者,而民主党是不会反资本主义的。这就是哈里斯在某些演讲中的有趣之处,她不遗余力地支持资本主义。

罗晨昊:不过,也不能过度简化为阶级问题,因为这些工人阶级的人们感受到的挫折、愤怒和无力感,不仅仅是经济原因。其中还有白人至上主义的成分,比如“我要保住我的东西,不能让那些不同肤色的人来抢走我的东西”。还有性别歧视的问题,比如墨西哥选了一位女性总统,而美国却更像是一个有性别歧视的国家,他们不愿意选一位女性做总统。我不知道,这是否也起了一定作用?

大卫·哈维:请注意,我谈到那些每年赚3万美元的人群时,我并没有使用“工人阶级”这个词。我认为我们谈论这些问题的方式发生了非常重要的变化。因为在某种程度上,“工人阶级”这个概念被左派赋予了太多含义,结果却无法找到真正的“工人阶级”,因为人们做着其它事情,被其它事情困住了。这里还涉及其它一些方面。我们将会看到,特朗普对奥巴马医改会有什么行动。到目前为止,他表示不再对社会保障征税,这让我感到非常高兴,几乎让我想投票给他(笑)。但我认为,目前的金融结构非常脆弱,认为存在将出现重大金融危机的可能性并非不合理。如果回顾特朗普在新冠疫情期间的表现,当金融世界遭遇严重冲击时,他将会是一场彻底的灾难。

我认为剩余资本的问题在于如何分配它。不过,幸运的是,我们有一些出口,比如有人迟早会重建加沙、乌克兰和黎巴嫩。这将是第四次重建了,似乎创下了被重建和摧毁的纪录。就像一个不断下载的地方。我们在巴勒斯坦,像下载一样,不断重建。

罗晨昊:比如,他们将在战后的加沙建立大量的麦当劳分店、工厂和商业房地产项目。

大卫·哈维:你说得很对,但地缘政治的重组也是一个问题。

罗晨昊:对了,还有一个问题。如果重新撰写《新自由主义简史》,你会增加什么内容吗?因为似乎我们正处于新自由主义的变动中,保护主义再次浮现。

大卫·哈维:在《新自由主义简史》中,我曾指出最初新自由主义的推行是得到很多人同意的。这个体系在很大程度上是通过获取共识来运行的,虽然有一些强制,但更多是通过共识运作的。比如,撒切尔夫人就在她的政策中动员了大量共识。人们能够看到旧体制的问题,因此愿意考虑替代方案。所以当撒切尔夫人出来说“我是替代方案”,然后又说“别无选择”时,“别无选择”这种政治思想开始主导。从1970年代到1980年代中期,你可以说这种共识还在。然而,随着共识的逐渐瓦解,随之而来的是新自由主义项目的日益军事化。在美国,这体现在新保守主义与新自由主义的联盟上。

新保守主义者主张轰炸伊朗等,而新自由主义者和新保守主义者实际上结成了联盟。从克林顿时代开始,保持新自由主义计划的唯一方式就是通过军事化和其它手段。因此,20世纪80年代和90年代中,这种新保守主义势力逐渐从幕后走向台前。新保守主义提供了一个军事化的新自由主义项目,而这样的结合必然会引发关于权利的质疑。

可以说在某种程度上,一种反资本主义的逻辑在1990年代初期开始出现,但随着9·11事件和随后的战争机器运作而被淹没。从9·11事件后的30年里,美国几乎一直处于战争状态。因此,新自由主义项目和新保守主义项目是本能地结合在一起的。但我认为这种结合现在已经无法持续了,并且尚不清楚接下来会出现什么。

还没有评论,来说两句吧...