十年前,布列斯特要塞还是一片被人遗忘的荒凉废墟。而你们,保卫过它的英雄们,不但不为人知,反而多半因受过希特勒战俘营之苦,竟遭到令人屈辱的怀疑,有时甚至是极不公正的待遇。

——斯米尔诺夫

一、斯米尔诺夫的新选题

约莫1954年初的光景,曾经的战地记者、未来的苏联作协党组书记、时任《新世界》杂志社副总编的谢尔盖·谢尔盖耶维奇·斯米尔诺夫,刚刚完成报告文学《第聂伯河上的斯大林格勒》的创作,正在酝酿新的选题。斯米尔诺夫原先的打算是,写一部塞瓦斯托波尔战役的纪实作品。塞瓦斯托波尔战役异常惨烈,苏联红军付出了巨大牺牲。好友纳加耶夫随口的一句提醒,让他改了主意:既然是守卫要塞,为什么不写布列斯特?毕竟,那才是一切的开始。

是的,布列斯特要塞是苏德战争打响第一枪的地方,二战东线的地标工事。令人费解,当时关于布列斯特要塞的文字材料却极为贫乏,普通人对之也不甚了了。在斯米尔诺夫的印象里,《火星》杂志两年前刊发过一篇布列斯特要塞保卫战的通讯,作者是兹拉托戈罗夫。斯米尔诺夫很快找出了兹拉托戈罗夫的文章,一篇很有启发性的报道,浓厚的英雄主义色彩足以感召人,斯米尔诺夫由此下定了写布列斯特的决心。稍感欠缺,兹拉托戈罗夫文章的细节还不够详尽、部分疑团也未及解答,特别是当事人的回忆和讲述少之又少。

要塞的保卫者都去哪儿了?

斯米尔诺夫致电兹拉托戈罗夫,询问他手头有无更多的资料。兹拉托戈罗夫的答复叫人失望:没有更多资料了,你文章中所见即我所闻。兹拉托戈罗夫倒也没把话说死,他告诉斯米尔诺夫,1952年《火星》杂志刊发他的文章后,编辑部收到过一封读者来信,写信人参加过布列斯特要塞的保卫战。兹拉托戈罗夫存有那封信的复印件,但不能打包票一定能找到。如果能找到,他会第一时间交给斯米尔诺夫。

没过多久,好消息来了,兹拉托戈罗夫从文件柜里翻到了信的复印件,复印件很快交到了斯米尔诺夫手上。信发自亚美尼亚加盟共和国首都埃里温,寄信人:马捷沃相。撞到枪口上了,斯米尔诺夫对马捷沃相并不陌生。那段日子,他正泡在苏军中央博物馆。馆藏的一份材料,多次提到了马捷沃相。在布列斯特要塞保卫战中,他担任第六步兵师第84团政委福明的副手。从信的内容了解,他如今是一名采矿工程师,领导亚美尼亚的一支地质勘探队。

斯米尔诺夫循着信封上的具体地址,联系上了马捷沃相。两人见面的时间是1954年8月1日,地点是埃里温,马捷沃相的家。站在斯米尔诺夫面前的是一个光头的精壮汉子,褐色的眼睛炯炯有神,浑身上下透着股干练。天气炎热,好客的工程师带着作家去埃里温郊外的谢万湖游玩。在湖畔浴场,双方坦诚相对,斯米尔诺夫看清了马捷沃相满身的伤疤,臀部右侧还有一处夸张的凹陷,战争的馈赠总是那么触目惊心。池边的躺椅上,满身伤疤的工程师向作家谈起了自己的过往。

马捷沃相祖上是世居土耳其卡尔斯省的亚美尼亚裔,20世纪初,为了躲避种族屠杀,从土耳其迁到了亚美尼亚。马捷沃相是新生的苏维埃政权的受益者,在埃里温接受了完整的基础教育,顺利考入莫斯科有色金属学院。大学毕业,他响应谢尔戈·奥尔忠尼启则的号召,回亚美尼亚从事采矿工作。1939年5月,日苏为争夺诺门罕地区发生冲突。当年9月,马捷沃相报名参军。可军列没把高加索的新兵蛋子拉往远东,而是开到了白俄罗斯西部边界、布格河东岸的布列斯特市。此地属于苏联才几天,是苏联与她未来的对手德国瓜分波兰的成果。

马捷沃相被分配到第84团,驻守布列斯特要塞。像许多高学历的士兵一样,他在军营如鱼得水,入伍当年就被推举为该团的团委书记,次年加入苏共,成为团政委福明最为倚重的下属。1941年6月22日,战争爆发当天,福明考虑到要塞军官可能遭受的战损,火线任命马捷沃相为第84团第一副政委。

马捷沃相在战斗中的表现,不负福明的信任。6月22日,马捷沃相与战友对突入中央堡垒的德军发起反冲锋,全歼敌军。在跟德军的肉搏中,他头部和背部两次受轻伤。次日,他在守卫霍尔姆门时遭到炮击,弹片剜掉了他臀部的一大块肉。臀部伤势非常严重,他失血过多,陷入昏迷。昏迷的马捷沃相在要塞地下室躺了几天,直到6月30日被德军俘虏。

德军将马捷沃相送到布列斯特市南郊的一座战俘营,在那里他又躺了三个月。9月初,他伤势有所好转能下地行走,便立即策划逃跑。一个深秋的夜晚,马捷沃相带领六名被俘战友,匍匐爬过铁丝网,成功逃离战俘营。此后两年半,他在苏联西部德占区进行游击作战,多次负伤。1944年初,红军逼近乌克兰卢茨克,担任地下组织领导人的马捷沃相在城内发动起义,协助红军击溃守城德军。卢茨克光复,马捷沃相则正式归队。归队的马捷沃相被授中尉军衔,担任一个近卫军加强连的连长。他随这支部队横扫半个欧洲,于1945年5月参加了攻克柏林的战斗。德国国会大厦的砖墙上,有马捷沃相用刺刀刻下的话:“我来自布列斯特。”这是属于参加过布列斯特要塞保卫战乃至二战军人的最高荣耀。马捷沃相胸前的勋章,与他身上的伤痕大致匹配:卫国战争勋章、红星勋章等。然而,呈请授予苏联英雄称号的文件,始终没获批。

躺在池边听马捷沃相讲述的斯米尔诺夫,觉得不可思议。依作家的经验,马捷沃相这种苏德战争从头打到尾的老兵,授予苏联英雄称号是标配,命运何以对他如此吝啬?1954年8月中旬,斯米尔诺夫陪马捷沃相重游布列斯特。回程途径莫斯科,马捷沃相的一个举动让斯米尔诺夫明白了什么。工程师提出要在首都稍作逗留,他要向苏共中央申诉,重新审查他的党籍问题。原来,马捷沃相的党籍一直未能恢复,而他未能恢复党籍只是由于——他当过俘虏!

好了,自斯米尔诺夫决定写布列斯特要塞保卫战后,困扰他的一系列谜团终于有了破解的路径。为什么人们对要塞保卫战的了解很少,对参加要塞保卫战英雄的了解更少?因为,参加要塞保卫战的英雄很多都有被俘的“耻辱”经历。而在苏联意识形态的话语中,英雄与俘虏无法调和。

或许,马捷沃相的直接领导、第84团政委福明是“幸运”的,他在要塞中央堡垒失守后,当场就被德军枪杀。所以,福明是苏军档案中在册的英雄,备极哀荣。或许,马捷沃相也是幸运的,他尽管曾被俘,可他凭自己的力量逃离了战俘营,重新加入了抵抗德军的队伍。所以,马捷沃相起码没背上叛徒的骂名,并且在他反复陈情下,于1954年底恢复了党籍。

问题是,如马捷沃相那样能从战俘营成功逃脱的幸运儿,是极少数,可以忽略不计。绝大多数人要在战俘营里等待战争的结束,或者,他们的生命在胜利曙光降临前已经终结于战俘营。德军给出了数据,布列斯特战役俘获的苏军士兵大约有7000人。

斯米尔诺夫的新选题,占比很高的工作就是在“7000人”的灰色地带挖掘。他于1957年出版的《布列斯特要塞》,与其说是一部纪实作品,不如说是作者的一次寻访之旅,更是一次洗冤之旅。

斯米尔诺夫著《布列斯特要塞》

二、保卫东堡的那位少校

马捷沃相是斯米尔诺夫寻访之旅的起点,是他正式采访的第一位要塞保卫者。1954年8月中旬斯米尔诺夫与马捷沃相的布列斯特之行,又有新伙伴加入。新伙伴来自明斯克,叫马赫纳奇。他是斯米尔诺夫的同行,担任白俄罗斯《文学艺术报》的编辑,也是斯米尔诺夫高尔基文学院的校友。马赫纳奇有个更重要的身份,马捷沃相的战友,布列斯特要塞的又一位保卫者。

在并肩战斗过的地方,两位失散多年的兄弟,紧紧抱在了一起。马赫纳奇与马捷沃相一样,不屈不挠、浴血奋战,也和马捷沃相一样身负重伤、失去知觉,终而被德军俘虏。不太走运,马赫纳奇的左腿受了贯穿伤,落下残疾。由于腿伤没能痊愈,马赫纳奇没能像马捷沃相一样从战俘营逃脱。他长期被关押在各地的战俘营,直到战争结束才被释放。

很巧,马赫纳奇与马捷沃相被关押在同一座战俘营,对,在布列斯特市南郊。于是,一行人顺道走访了那个地狱。一幢幢红砖营房依旧在,周边已被茂密的树林围绕,往昔恐怖的景象不复存在。在营房之间的空地上,矗立着一座不算太高的方尖石碑,碑身上刻着:为我国独立和自由而牺牲的英雄们永垂不朽!

站在方尖碑前,当年的囚徒相拥而泣,任他人怎么劝解都无济于事。恣意流淌的泪水,裹挟着强烈而复杂的情感。给他们造成伤害的,不仅仅是扑面而至的硝烟,还有许多说不清道不明的东西。譬如那句碑文,就让面对它的人百感交集又无比尴尬。诚然,为独立和自由而牺牲的人是英雄。可是,为独立和自由流过血和泪却没能牺牲的人,又算什么?是失去知觉而侥幸苟活的可怜虫,是但求一死而事与愿违的倒霉蛋?

烧脑的问题,犹如粘在鞋底的口香糖,恼人又缠人。还是谈点别的吧。

为了扯开话题,马赫纳奇向同行者聊起了一件事。他在战俘营医院养伤时,为他治疗的苏军军医们曾无意间议论过,直到1941年7月下旬,德军还在往战俘营里运送布列斯特要塞里受伤的俘虏。咦,怎么回事?着实有些颠覆认知。德军历来宣称,他们于6月30日占领了要塞。苏军的战史,也默认了这个时间点。究竟是德军的战报造假,还是军医的记忆有误?作家有义务把掌握的资料再梳理一遍。

斯米尔诺夫在苏军中央博物馆查资料时,复印过一份文件。这份文件,是1942年3月苏军在奥廖尔地区的作战中从德军第45步兵师师部缴获,名叫《关于布列斯特-利托夫斯克的战报》。提个醒,第45师正是德军突袭布列斯特要塞的主攻部队。战报以日志的形式,记述了布列斯特要塞之战的进程。斯米尔诺夫对战报中自1941年6月26日起的记载,尤为好奇。自这一天起,东堡成了要塞抵抗的据点。东堡抵抗的指挥官,是一名少校。6月30日,德军狂轰滥炸下攻占东堡后,搜了底朝天却没能发现这位少校。

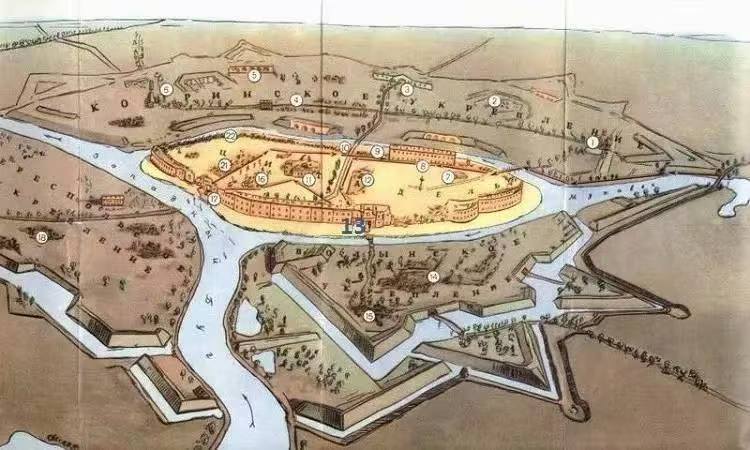

疑问随之产生:其一、东堡是指哪儿?一般来说,人们理解的布列斯特要塞,是由布格河和人工运河分割开的四个堡垒组成,中央堡垒位于整个要塞的中心,中心堡垒西南是捷列斯波尔堡垒,正南是沃伦堡垒,北边则有科布林堡垒。不存在东堡之说啊。其二、保卫东堡的那位少校是谁?他是死是活,如果活着,6月30日之后他去哪儿了?进一步的联想,这位少校与战俘营医院军医们所议论的“7月下旬被送进来的受伤战俘”又是什么关系?

布列斯特要塞布防图

带着上述疑问,1955年2月,斯米尔诺夫再度来到布列斯特。这一次,他扩大了寻访的范围,走遍了布列斯特州的很多地区。老天有意成全他,在离布列斯特市不远的扎宾卡,作家遇到了一位预备役中尉科洛米耶茨。一问,科洛米耶茨也参加过布列斯特要塞保卫战;再一问,他保卫的恰恰是东堡。妥了,斯米尔诺夫的第一个疑问有了答案,所谓东堡,其实是要塞北大门东侧的一处马蹄形工事。科洛米耶茨当即带着斯米尔诺夫,实地探访了已沦为破败土墙的工事。睹物思人,第二个疑问有了部分答案。科洛米耶茨回忆,指挥东堡保卫战的的确是一位少校。嗯,少校真是一位优秀的军官,只有排比句才配得上他卓越的军事才华:一个刚毅非凡的人、果断干练的人、英勇无畏的人……那少校叫什么?科洛米耶茨的大脑有点宕机,时间太久,记忆模糊了,格里戈里耶夫或者尤苏波夫?感觉都不是。没事,斯米尔诺夫随身带着一份要塞保卫战军官的名录,虽然不全,不妨试试。作家像课前点名的老师,向预备役中尉念起了一串名字。当斯米尔诺夫念到“第42步兵师第44团团长扎夫里洛夫”的时候,科洛米耶茨浑身一震,犹如被闪电击中:没错,就是扎夫里洛夫,保卫东堡的扎夫里洛夫少校,德军战报里的那位少校!

我们故事的主人公,终于有了他的名字,扎夫里洛夫。当然,在科洛米耶茨讲述的故事里,扎夫里洛夫生死不明。科洛米耶茨是在6月30日的战斗中受伤被俘的,而那一天他没见到过他的团长。他在战俘营里则听东堡的战友说,扎夫里洛夫好像自杀殉国了。听说的事靠谱吗?

斯米尔诺夫在布列斯特州的一个小镇卡缅涅茨走访时,困扰人的死结被一位医生抽出了线头。医生叫沃罗诺维奇,没参加要塞保卫战,但被德军抓到战俘营里当过军医,您没猜错,就是布列斯特市南郊的那一座。沃罗诺维奇是不是救治过马赫纳奇的那位军医,无从考证。可他清清楚楚、明明白白、确确凿凿地记得,在1941年7月23日,战争爆发后的第32天,德军往战俘营医院里送来了一位受伤的少校。军医之所以如此肯定,因为德军送来的这位少校,让人印象太过深刻。知道他有多瘦吗?纯粹就是一具还有微弱呼吸的骨架。套在骨架外面的军装丝丝缕缕、残破不堪,满脸尘土,须发杂乱。不消说,骨架子已经不能吞咽,得靠人工灌食维持生命。一个小时前,这副骨架还在要塞的一处掩体里孤军奋战,用手枪和手榴弹打死了好几个德国士兵,直到被手榴弹震晕后被俘。德国人之所以不杀他,完全是出于尊敬,一种军人对军人的尊敬。此后几天,陆续有好几批德国军官专程从布列斯特市赶来,争睹苏军战神的风采。

军医说到这儿,作家已经迫不及待,直觉告诉他,待解方程式已经到了最后一步。流程跟面对预备役中尉时一模一样,斯米尔诺夫又掏出了那份要塞保卫战军官的名录。一如所料,念到“扎夫里洛夫”,军医很有把握地点了点头,是他,就是他!嗯,保卫东堡的扎夫里洛夫少校没有死,准确说,他至少活到了1941年7月23日。后来呢,扎夫里洛夫是生是死?军医爱莫能助了,他很快就被调到了另一座战俘营,而布列斯特市南郊的战俘营也于1942年解散。

问题不大。对于斯米尔诺夫来说,已知项“第42步兵师第44团团长扎夫里洛夫”,足够他拉直剩下的问号。作家回到莫斯科,从苏联国防部干部总局里查到了扎夫里洛夫的人事卡。人事卡已经破损,墨水也已褪色,但文字还能看得清——

彼得·米哈伊洛维奇·扎夫里洛夫,男,鞑靼族,1900年生于喀山。1918年入伍,1922年入党。参加过讨伐高尔察克和邓尼金的战斗。国内战争结束,长期驻防克拉斯诺达尔。1936年,进入伏龙芝军事学院深造。1939年毕业后任第42步兵师第44团团长,参加芬兰战争。1941年调防布列斯特要塞。

在人事卡最下端,有用新鲜绿墨水写的三行字,弥足珍贵的三行字。第一行:1941年7月23日,在布列斯特被俘;第二行:1945年5月5日,从战俘营释放;第三行:克拉斯诺达尔红色近卫军区武装部。

答案揭晓了,扎夫里洛夫在克拉斯诺达尔,他还活着。

扎夫里洛夫

三、一位有着强烈倾诉欲的老兵

斯米尔诺夫与扎夫里洛夫见面的时间,是在1955年3月,北高加索的早春。克拉斯诺达尔火车站,作家仔细端详着自己从档案里打捞出来的人,身材瘦削、神色疲惫、亚洲人才有的宽脸庞,穿着一件破旧的军大衣,戴着一顶老式的布琼尼帽,看上去要比55岁的实际年龄苍老一些,也没有马捷沃相那般意气风发。在《布列斯特要塞》一书中,斯米尔诺夫用了比较俗套的修辞:饱经沧桑。一点都不奇怪,“饱经沧桑”是过去14年的遭遇对扎夫里洛夫形象的塑造。

接站之后,扎夫里洛夫把斯米尔诺夫带到了自己的家,克拉斯诺达尔远郊、靠近黑海的一座土坯房。扎夫里洛夫的第二任妻子玛丽亚已在门前恭候,女主人的脸上堆满了笑容,周到而殷勤。土坯房的房前屋后种满了葡萄树,宾主双方坐下用餐,桌上摆着新酿的红酒。

借着酒劲,扎夫里洛夫对斯米尔诺夫谈起了自己,源源不断,滔滔不绝,嗓门大得骇人。算起来,他谈了不是一顿饭的工夫,也不是一天,而是将近一周。哦,扎夫里洛夫的倾诉欲该有多么强烈。连打开他记忆闸门的人,都感到无比惊讶。斯米尔诺夫就是扎夫里洛夫苦苦等待的人,来听他讲述的人。而他活着的目的,就是为了此时此刻的讲述。他生怕斯米尔诺夫漏听任何一处细节,在每一段讲述之后,他总是用“怎么能忘记”来加强语气。

作家把老兵的每一句话都记在了自己的本子上,怎么能忘记呢?只是他更感兴趣的,是老兵1941年7月23日之后的经历,那是档案里语焉不详的内容,也是他人讲述中未能抵及的部分。

正如军医沃罗诺维奇所回忆的,扎夫里洛夫被送进战俘营医院时,差不多是一具骨架。可骨架里的骨髓是鞑靼人的,一种坚韧不拔、生命力超强的精神原浆。几天人工灌食,扎夫里洛夫的躯体渐渐有了生机,神志也从半谵妄状态慢慢转向清醒。接替沃罗诺维奇救治他的被俘军医马霍文科和彼得罗夫,尽一切可能来呵护这位英雄。他们谎称扎夫里洛夫得了伤寒,将他送到隔离病房,避免了德国人无休止的骚扰。当他能下床行走,两位军医又想方设法安排他到战俘营厨房干活。靠着灶台近,吃东西总归方便些。1941年底,扎夫里洛夫的身体康复了八九成。

1942年春,布列斯特市南郊的战俘营解散。扎夫里洛夫坐上了西去的战俘列车,辗转于波兰、德国和奥地利。他先后被关押在哈默尔堡、拉斯文布吕克和毛特豪森战俘营。在每一座战俘营,他都谋划过逃跑。可由于上述战俘营都位于德占区腹地,警备森严,加之严重战伤给他造成了不可逆损害,譬如双耳失聪和右手残废,结果都未能成功。

值得一提的是,在哈默尔堡战俘营,扎夫里洛夫结识了苏军工程兵中将德米特里·米哈伊洛维奇·卡尔贝舍夫。卡尔贝舍夫是沙俄时代就为国效力的名将,一战时就是他主持了布勒斯特要塞的修建。苏德战争爆发,他在强渡第聂伯河的战斗中,被炮弹炸昏,不幸被俘。德国人知道卡尔贝舍夫的赫赫声名,使出各种伎俩诱他变节,将军却丝毫不为所动。敬酒不吃吃罚酒,他的待遇被降到了最低标准,每天就是一盆难以下咽的稀菜汤。卡尔贝舍夫“颜不改其乐”的状态激励着战俘们,扎夫里洛夫更是敬佩有加。有一次,少校请教将军:战争会何时结束?将军端着盛汤的盆子,笑了笑:这样的稀菜汤,咱们喝上1000天,战争就会结束——以我们的胜利结束。

将军的预测非常准确。战争的确是在那次谈话后三年结束,胜利者也的确是苏联。遗憾的是,将军没能亲自检验自己的预言。1945年2月18日,德军在毛特豪森战俘营杀害了卡尔贝舍夫,还用冷水将他的遗体浇筑成冰块。好在少校替将军见证了预言的实现,他活着等来了胜利。将军牺牲不到三个月,毛特豪森战俘营被盟军解放,扎夫里洛夫重获自由。

回到苏联后,扎夫里洛夫受到的政治审查不算苛刻,满身的伤痕和羸弱的躯体让人不忍质疑。他被恢复了少校军衔,且在1945年9月被重新任用。扎夫里洛夫的新职务有点讽刺,西伯利亚一座日军战俘营的主管。他在新岗位上干得很出色,因为有基层带兵的经验和被俘的惨痛经历,他应付裕如。扎夫里洛夫管理的战俘营,没有其他战俘营里常见的伤寒病流行,物资的采购环节更是杜绝了任何舞弊行为。餐桌一侧的墙上贴着一张战俘营颁发的奖状,是对他工作的犒赏。斯米尔诺夫则对他说的一句话印象深刻:战俘也是人嘛。是啊,战俘也是人嘛。一种朴素的人道主义表达,却有颇高的认知门槛,唯有经历过战火、失去过自由、体验过生离死别的人才会有此等痛悟。

不过,只要是正常人,谁都不希望通过战争来提高自己的认知。战争有天大的好处,还是少一些为妙。战争少了,士兵自然不需要太多。随着二战结束,苏联武装力量也面临着裁减。有些虐心,裁军的原则是当过俘虏的人先走。西伯利亚战俘营主管的任期不长,便脱下了军装。扎夫里洛夫回到了克拉斯诺达尔,二战前第44步兵团长期驻扎的地方。他成了一名领取微薄退休金的退伍老兵,清贫而知足。

扎夫里洛夫心里的疙瘩不是没有,由于他的党证在被俘期间遗失,他的党籍一直未能恢复。更伤自尊的是,他被俘的四年未能计入他的军龄。在作家面前,老兵露出了他最愤懑也是最虚弱的一面,“战争打响那一年,我入党都快20年了。在战俘营四年,我没做任何背叛组织的事。为什么不能信任我?”作家的心因老兵的泪水而攥紧,他对着老兵耳朵嘶吼:我信任你。

此后,斯米尔诺夫用差不多一年的时间,再次联络了与扎夫里洛夫相关的所有当事人,请他们写好材料,加盖印章。然后,他将材料呈交苏共中央监察委员会。1956年4月,苏联国防部总政治部重新审查扎夫里洛夫的党籍问题,斯米尔诺夫出席作证。一个月后,党证发到了老兵手中。1957年2月,苏军建军39周年前夕,老兵被授予苏联英雄称号。

嗯,应该感谢我们的作家,他用一支漏水的联盟牌钢笔,为老兵卸下了没准要背负一生的历史包袱。也应该感谢那个解冻的时代,冰封的土地有了被春风唤醒的可能。

四、回到1941年的布列斯特

英雄终获正名,需要一次庄重的回眸。不妨回到布列斯特,1941年6月的布列斯特要塞。那是一切的开始,也是扎夫里洛夫人生折叠的地方。

1941年6月21日,周六,深夜,布列斯特要塞军官家属楼内,第42步兵师第44团团长扎夫里洛夫躺在床上,翻来覆去睡不着。别搞错,他不是担心即将爆发的苏德战争,他担心的是定于6月27日召开的师党委会,会议将讨论对他的处分问题。前段日子,他总是在战士们中间散布战争迫在眉睫的“谣言”——这是他作为一名边防军人的常识判断。三观比较正的同志,向上级举报了团长蓄意制造恐慌的言论。师党委决定对他采取措施,以正视听。扎夫里洛夫失眠,显然也影响了妻子。别搞错,她不是在土坯房门前恭候作家斯米尔诺夫的玛丽亚,而是扎夫里洛夫的第一任妻子叶卡捷琳娜。叶卡捷琳娜提醒丈夫,别老是翻身,嘎吱嘎吱的声音会吵到科利亚。科利亚是夫妻俩领养的孩子,也是家属楼的团宠。

好,睡了,再睁开眼,又是一个阳光明媚的夏日。

几个小时后,6月22日凌晨2点,一列满载德国物资的货车隆隆驶过布格河铁路大桥,进入布列斯特火车站。布格河西岸的草丛中,隶属于德国中央集团军群的第45步兵师全部进入预定攻击位置。在漫长的苏德边界上,合计有320万德军枕戈待旦。此时,离“巴巴罗萨计划”的发令枪响还有一小时又一刻钟。

凌晨3点15分,震耳欲聋的炮声打破了夏夜的宁静,苏德战争爆发了。德军打出的第一发炮弹,就落在要塞军官家属楼附近。浅睡状态的扎夫里洛夫立刻起身,三下两下穿好军装。没啥好说的了,他散布的战争迫在眉睫的“谣言”,其实是遥遥领先的预言。师党委会也不必开了,战斗才是当务之急。扎夫里洛夫关照妻儿,躲到地下室去,等他回来。然后拔出手枪,冲出了家属楼。当时他并不知道,与妻儿此一别,重逢要等到15年后。

德军进攻要塞

中央堡垒内,苏军士兵乱作一团,很多战士半裸着身体,残肢断臂随处可见。第44团团部所在的环形大楼二楼,几乎全部坍塌,部队原有的建制已经不复存在。扎夫里洛夫勉强召集起二三十位战士,直奔要塞北大门,那是第44团预定防御的位置。扎夫里洛夫的临时指挥所,就设在北大门东侧的东堡。他的实战部署很见功底:派一个连驻守在北大门西侧的西堡,又安排一个连隐蔽在北大门的土墙上。如此,一个相互策应的三角形防区形成。

但战斗要比预想的惨烈得多,德军利用空中优势,对三角形防区进行了切割。6月23日,西堡和北大门土墙相继失陷,东堡则被德军团团围住,成了一座孤岛。此后几天,德军以坦克开道,多次对东堡大院发起冲击,都被扎夫里洛夫手下的敢死队员用集束手榴弹摧毁。拉锯持续到了6月29日,恼羞成怒的德军对东堡守军发出最后通牒:限一小时内投降,还有,交出指挥官扎夫里洛夫少校。守军用机枪扫射和《国际歌》合唱,进行回应。

仔细辨听,《国际歌》并不响亮。孤军死守,没有外援,弹尽、粮绝、人寡是可以想象的结局。整个东堡内还能战斗的士兵不足一个排了。在德军重炮疯狂轰击下,东堡于6月30日失守。接下来,便是德军的拉网式搜索。他们如此急于找到扎夫里洛夫,以至于让人怀疑,他们攻占东堡的目的就是为了找人。为德军惋惜,他们的搜索无果,扎夫里洛夫如同人间蒸发。

少校没有人间蒸发,这个秘密只有他自己知道。哦,不,还有始终跟随着他的通信员。他们就躲在德国人眼皮子底下,东堡指挥所土墙上的洞穴内。巧妙之处是,他们从洞穴里面用土石堵住了洞口。德军用机枪往里面射了一梭子子弹,转身离去。少校和通信员在洞穴里躲了好几天,待一切归于平静,才刨土爬了出来。他们在东堡的另一处隐蔽所找到十几位还活着的战友,一个抵抗小组就此建立。抵抗小组借助熟悉的地形,昼伏夜出,以游击战的方法对占领要塞的德军进行袭击。要塞外部时不时听到的枪声和爆炸声,就是他们制造的。可敌我双方力量着实过于悬殊,抵抗小组打到最后只剩下三人:少校、通信员和另一位战士。

作为主官,少校发出最后一道命令,三人趁夜色从三个方向分头突围,然后在要塞北部的别洛维查森林汇合。少校个人的行动非常成功,他单枪匹马摸到了要塞科布林堡垒北侧的外墙。正准备游过壕沟,对岸一位抽烟德军划亮的火柴给了他一次暴击,原来壕沟对面是德军的一大片兵营。少校不得已退回了科布林堡垒内的一个马厩,它属于第44团炮兵营。

请记住这个马厩,此地是扎夫里洛夫在要塞内最后驻守的哨所,也是他军旅生涯中最后战斗的阵地。独狼式的战斗中,他的武器是几枚手榴弹和一把俄制TT式手枪,他的掩体是一堆堆的马粪,他的食物是军马的饲料。他战斗了一周,或者更长一些时间。由于多日食用马饲料,他的胃部痉挛,剧痛难忍,而他的呻吟引来了德军。于是,爆发了最后一战中的最后一次交火。

德国驻波兰总督府军事司令部1941年7月23日的战争日志(档案编号:BA-MA RH 53-23/24)有关于这次交火的记载:7月23日,第502警卫营在要塞开展清除工作的一支分队遭到了火力射击,5名德军士兵伤亡,在随后的清除工作中,双方再次交火,又有一名德军士兵受伤,另有一名苏军军官被俘,这位被俘的军官是一名中尉。

难以解释德军战争日志中何以把扎夫里洛夫的军衔登记为“中尉”,也许是笔误,也许是少校的谎报。无论如何,在德军的定义里,扎夫里洛夫是布列斯特要塞最后的保卫者。他的战功,由于信息的隔绝和时间的错位,他并不自知。在他孤守东堡的那一天,德军就已经拿下了布列斯特城;在他躲进洞穴的那一天,德军已经占领了明斯克;在他藏身马厩的那一天,德军已经攻占了斯摩棱斯克;而他被俘的那一天,德军开始了对基辅的合围。基辅之战是战争史上规模最大的一次围歼战,苏军高达66.5万人被俘。对一对时间线,您会明白,扎夫里洛夫是何等不易。

1979年1月,要塞最后的保卫者扎夫里洛夫去世。根据他的遗愿,他被安葬在布列斯特苏军公墓。

布列斯特要塞英雄纪念雕像

参考书目:

1、《布列斯特要塞》,[苏]谢尔盖·谢尔盖耶维奇·斯米尔诺夫著,徐昌汉、赵立枝译,黑龙江人民出版社1986年12月版

2、《丘吉尔第二次世界大战回忆录05:德国东进》,[英]温斯顿·丘吉尔著,朱建国译,青岛出版社2015年4月版

3、《巴巴罗萨行动:1941,绝对战争》,[法]让·洛佩、[格鲁吉亚]拉沙·奥特赫梅祖里著,张竝译,译林出版社2022年3月版

4、《第三帝国的兴亡》,[美] 威廉·夏伊勒著,董乐山等译,世界知识出版社1979年8月版

5、《第三帝国三部曲03:战时的第三帝国》,[英] 理查德·J. 埃文斯 著,陈壮、赵丁译,九州出版社2020年8月版

6、《第二次世界大战战史》,[英] 李德·哈特著,钮先钟译,上海人民出版社2009年3月版

7、《苏德战争》,[英] 艾伯特·西顿著,中国人民解放军军事科学院外国军事研究部译,上海人民出版社1983年8月版

还没有评论,来说两句吧...