1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立典礼隆重举行。在这历史性时刻,《人民日报》第7版发表了郭沫若诗《新华颂》。《新华颂》在郭沫若心目中具有独特地位。从郭沫若在新中国出版的第一本同名诗集《新华颂》,到为庆祝新中国成立10周年而出版的《骆驼集》,再到临终前的《沫若诗词选》,在这些重要时间节点出版的诗集中,《新华颂》都位列集首。

学界已经注意到,1979年经郭沫若重新校阅后出版的《沫若诗词选》,在收入《新华颂》时进行了一定的修改。不过,《新华颂》一诗另有早期版本,迄今似尚未为人所注意,并且大部分论著对其写作时间(1949年9月20日)和作者的认定也不是很准确。其实,它最早是郭沫若和于立群为了应征新中国国歌所作的歌词,具体面貌与后来在《人民日报》等处公开发表的版本有所不同。本文拟根据所搜集手稿档案、回忆录等材料,对《新华颂》早期版本进行解读,分析不同版本的差异及其反映的历史语境变迁,探讨郭沫若的文学表达与意识形态的辩证关系。

史事考辨:《新华颂》初版的写作时间与作者

《新华颂》首次公开发表于1949年10月1日《人民日报》第7版。《郭沫若年谱长编(1892-1978)》称其写于1949年9月20日。该诗有一手稿现藏于郭沫若纪念馆,写在3页稿纸上,题目即为《新华颂》。全诗内容、格式与《人民日报》版一致,落款为“一九四九年九月廿日”。此外,1953年出版的《新华颂》诗集、1979年出版的《沫若诗词选》等历次公开出版版本,落款均为1949年9月20日。这应是年谱长篇确定该诗写作时间的主要依据。不过,《新华颂》其实另有早期版本,写作时间早于9月20日,是郭沫若为应征新中国国歌所作的歌词。

在中国共产领导下,中国人民经过艰苦奋斗终于取得新民主主义革命的胜利,迎来新中国。为了筹建新中国,新政治协商会议筹备会第一次会议于1949年6月15日召开。新政协筹备会常委会下设第六小组,以拟定新中国的国旗、国徽和国歌等方案为重要任务。1949年7月4日,第六小组召开第一次全体会议,决定设立国旗国徽图案评选委员会和国歌词谱初选委员会,郭沫若为后者的委员兼召集人。会议推举郭沫若、沈雁冰、郑振铎起草国旗、国徽、国歌征求条例,并由郭沫若向常委会报告条例草案内容。7月13日,《征求国旗国徽图案及国歌歌辞谱启事》开始在《人民日报》等各大报纸刊登,截止时间为8月20日。到8月2日,第六小组已经收到125件应征国歌歌词稿件,最终有国歌稿件632件,歌词694件。

8月5日,第六小组召开第二次全体会议进行讨论。郭沫若提出:“国歌稿件,请腾[誊]抄出来再看看。”8月24日,第三次全体会议召开,复选提出13件,“复印二百份,以备提供参考”。据此,会议编印了《应征国歌复选集(一)》。

郭沫若是著名诗人,又是国歌词谱初选委员会的委员兼召集人,在新中国成立这样的历史时刻,怎能不写一首歌词,参与国歌征集呢?中国国家博物馆现藏有郭沫若应征国歌歌词的手稿(图一)。手稿共一页,用钢笔写成,题名《新华颂》,署名郭沫若,未落时间。其中,“工业化”原作“土地改”,“天下公”一句原作为何,由于涂抹修改已难以辨别。手稿上又有毛笔字标注“更正稿”,将“工农解放气如虹”修改为“艰难缔造庆成功”,“联盟长作主人翁”修改为“工农长作主人翁”。

图一 《新华颂》手稿,中国国家博物馆藏

《新华颂》入选了《应征国歌复选集(一)》。为了“便利大家批评起见”,《应征国歌复选集(一)》一律不公布作者姓名,而以本组登记号码代之”。郭沫若的《新华颂》被编为“初八十八号”,位列第12首。《应征国歌复选集(一)》上的版本与修改后的手稿相同。

故而,可以说《新华颂》写于1949年9月20日的说法是不准确的。《新华颂》是郭沫若为应征国歌而作,鉴于《征求国旗国徽图案及国歌歌辞谱启事》规定征集时间截至8月20日,因此很可能写于8月20日之前。由于《新华颂》在8月24日会议上入选下一轮评选,手稿又经过修改,最终印制在《应征国歌复选集(一)》上,最迟不晚于8月24日。

那么,为何郭沫若纪念馆现存《新华颂》手稿落款9月20日?是否是郭沫若在9月20日对《新华颂》又进行了修改?其实,这也是不可能的。该稿中“五星红旗遍地红”一语(国博馆藏版中作“胜利红旗遍地红”),粗看寻常无奇,其实暗露不寻常之处。中华人民共和国国旗为“五星红旗”,载诸宪法,众所周知。但“五星红旗”一名的由来,其实颇为复杂,笔者另有长文专门论述。简要说来,1949年9月27日,经过毛泽东亲笔修改的《四个决议案草案》将候选国旗称之为“红地五星旗”。而当天中国人民政治协商会议第一届全体会议正式通过的《关于中华人民共和国国都、纪念、国歌、国旗的决议》,其文字表述也是:“四、全体一致通过:中华人民共和国的国旗为红地五星旗,象征中国革命人民大团结。”只不过,周恩来在宣布决议案通过时,以较为口语化的方式说:“中华人民共和国的国旗,为五星红旗。”9月28日,《人民日报》刊发的新华社电讯中写道:“通过中华人民共和国的国旗为五星红旗,象征中国革命人民大团结。”从此,“五星红旗”之名传遍天下。换言之,9月27日之前,“五星红旗”之名尚未出现,郭沫若何以“未卜先知”呢?

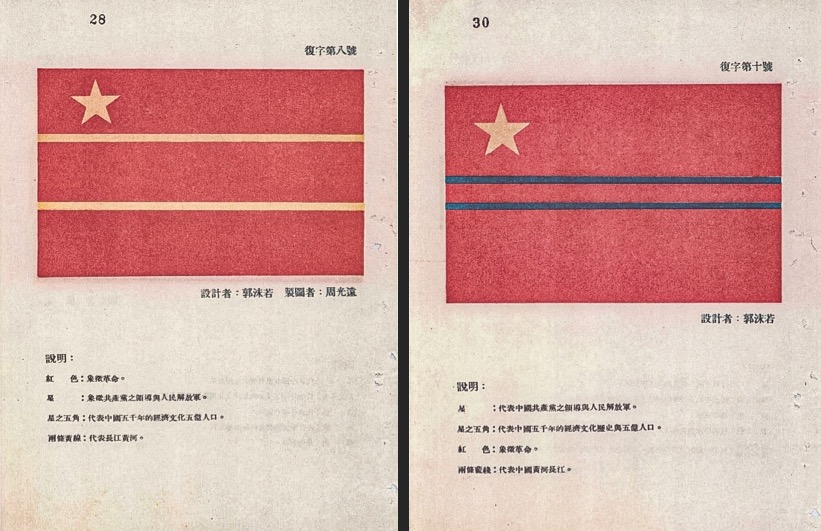

从郭沫若当时的言论来看,他本人属意的也不是后来的五星红旗方案。1949年8月24日上午,第六小组召开第三次全体会议,正当大家热烈讨论国旗与国徽问题时,“郭沫若画出一个国旗来,红旗上有二蓝条和星”,钱三强提议蓝条“改黄的好看,长江、黄河也是黄的”。会议主席提出“郭先生的(图案)请梁先生(梁思成)设计一下”。最终,9月22日印出的《国旗图案参考资料》中收录了由此而来的两幅设计稿。第一幅为《国旗图案参考资料》所编复字第八号,郭沫若设计,周光远制图。旗面红色,左上角一颗黄色五角星,中间两道黄色横杠贯通,将旗面均分为三。红色“象征革命”,星“象征共产党之领导与人民解放军”,星之五角“代表中国五千年的经济文化五亿人口”,两条黄线“代表长江黄河”。第二幅为《国旗图案参考资料》所编复字第八号,同样为红色旗面,左上角黄色五角星,寓意均与复字第八号相同,惟长江、黄河改以正中两条蓝色横杠代表(图二)。可见,郭沫若认同的国旗图案,在9月20日之时也非“五星红旗”。

图二 郭沫若设计的国旗,中国国家博物馆馆藏(图片采自中央档案馆编《中华人民共和国国旗国徽国歌档案》上卷,中国文史出版社,2014年,第164、166页)

综上所述,郭沫若于1949年9月20日时,不可能写下“五星红旗遍地红”之语。郭沫若馆藏手稿,一定是在9月27日之后修改誊写的,只是或出于笔误,或在誊写时“廿”字后脱落一字。而《人民日报》发表《新华颂》时未落时间,因而在收入诗集时,可能由于记忆模糊或编辑未及考证,故而将“9月20日”照录不误,造成长期误会。

最后值得一提的是,包括国博藏手稿在内的各种材料均将《新华颂》标为郭沫若的独著。但1950年整理的《国旗国徽国歌档案目录》却注明,郭沫若在征集阶段提交了一首歌词,“系与于立群合作”。可见,《新华颂》初版作者很可能是郭沫若、于立群夫妇。

文本解读:《新华颂》应征国歌版的历史语境

综上所述,我们基本可知《新华颂》早期版本的来龙去脉。而该版本有何特点?它与后来的版本有何区别?我们又该如何理解这些区别?迄今为止,《新华颂》发现的版本有四种。第一种是中国国家博物馆馆藏郭沫若手稿,本文称之为国博手稿版。第二种是刊登于《应征国歌歌词复选集(一)》的《国歌歌词拟稿》(初八十八号),本文称之为复选集版。第三种是郭沫若纪念馆馆藏落款9月20日的手稿,内容与1949年10月1日在《人民日报》发表的版本一致,1953年《新华颂》诗集、1957年《沫若文集》第2卷和1959年《骆驼集》收入的版本也与之相同,本文称之为《人民日报》版。第四种是1977年《郭沫若诗词选》版本,1983年《郭沫若全集》第三卷收入的也是这个版本,本文称之为《诗词选》版。为了便于讨论,首先将四个版本制表列出。

表一 《新华颂》不同版本比较

《新华颂》最早是为应征国歌而作的,而《征求国旗国徽图案及国歌歌辞谱启事》对此有明确的要求:“歌辞应注意:(1)中国特征;(2)政权特征;(3)新民主主义;(4)新中国之远景;(5)限用语体,不宜过长。”这是我们理解《新华颂》的形式与内容的重要前提。

从形式上看,《新华颂》分为三段,每段的结构是一样的。当中又可以分为前后两个部分,后半部分均空两格,从而使得两个部分的分别一目了然。(只有复选集版每行都顶格书写,这可能是排印者为了整齐所为。)如果以诗的格式来看,这既不属旧体诗词,也不符合郭沫若作新诗的习惯,在其诗作中显得比较突兀。但如果从歌词的角度来看,则很容易理解——这是为了谱曲时旋律的流畅。而且,《新华颂》中多采用四言和七言,不仅符合中国古典文学习惯,而且琅琅上口,便于传唱。

从内容上看,由于它是应征国歌所作,首先必须达到征求启事的要求。此外必须考虑到的是,为了创作国歌,势必参考近代以来中国国歌的各种方案,这对郭沫若的国歌歌词从形式到词汇均产生了隐秘的影响。从这两个角度出发,我们可以加深对《新华颂》的理解,并以此思考不同版本之间的差异。

首先是“中国特征”,启事在国旗、国徽、国歌条目中均提出了这一要求,并在国旗条中加括号以做说明:“中国特征(如地理、民族、历史、文化等)。”而《新华颂》国博馆藏版中“人民中国,雄立亚东”和“昆仑长耸最高峰”等句,前者点明中国在世界上的地理位置,后者则描写了中国文化中具有神秘色彩和象征意义的昆仑山,也富有中国特征。

次之是“政权特征”和“新民主主义”。启事对“政权特征”的说明是:“工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。”这与“新民主主义”的要求是高度相符的。早在1940年,毛泽东在《新民主主义论》中就明确指出,“国体——各革命阶级联合专政。政体——民主集中制。这就是新民主主义的政治,这就是新民主主义的共和国”。1949年6月30日,在新中国诞生前夕,毛泽东又进一步阐释“人民民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟,而主要是工人和农民的联盟”。“工农长作主人翁”,“坚强领导凭中共,无产阶级急先锋”,“人民专政,民主集中”等句,就是直接反映新民主主义的政权特征。其中,国博馆藏版“艰难缔造庆成功”一句原作“工农解放气如虹”,“工农长作主人翁”一句原作“联盟长作主人翁”。大概因为原句意思基本一致,而“联盟”一词不仅不如“工农”清晰,还有被误会为苏联的嫌疑,故而做了修改。

当然,新民主主义具有政治、经济、文化等诸层面的内涵。《新民主主义论》曾指出,“这个共和国将采取某种必要的方法,没收地主的土地,分配给无地和少地的农民,实行中山先生‘耕者有其田’的口号”。而“土地改,剥削终,耕者有田天下公”一句几乎就是对毛泽东著作的精炼改写。

至于“新中国的远景”,毛泽东曾指出,新民主主义革命“是第一步,将来要发展到第二部,发展到社会主义”。郭沫若则在歌词用“使我光荣祖国,稳步走向大同”置于段落之末并三次重复加以强调,从形式和内容上都指向未来的“大同”社会。“大同”是儒家思想中的最高社会理想。而近代以来,康有为等人结合现代思想对“大同”概念做了新的阐释,“对近现代中国人接受平等观念和社会主义思潮起到了十分重要的桥梁作用”。毛泽东在《论人民民主专政》中指出:“这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。”郭沫若在此使用“大同”一语,显然也是从正面意义上指代未来共产主义社会的前途。10月17日,他在《鲁迅先生笑了》一诗的结尾又写道,“笑到大同世界的出现”。这种措辞在这次国歌应征中也不罕见,如“初二号”中有“稳步走进世界大同,祖国万岁”;“初四号”中有“社会主义,共产主义,世界大同”;“初九十号”中“更有同化人的力量和世界大同的理想”;“初九十一号”中有“向大同盛世,齐步辟康庄”;“初九十二号”中有“还要和国际无产阶级的兄弟携手,创造世界大同”。

最后,从《新华颂》复选集版中,显然也能看到一些近代以来中国国歌(及国歌方案)的影子。例如“雄立亚东”一句,不由得让人想起1912年南京临时政府征集的《亚东开化中华早》和1915年北洋政府通过的《中国雄立宇宙间》,似是二者的融合。近代以来,西方地理知识体系在中国得到广泛传播,中国人对于自己的地理方位认知也发生了巨大变化。“中国”一词最早见于西周青铜器何尊上的“宅兹中国”铭文,本来就是中央之国之意。而近代以来,中国人逐步认同亚洲概念,从“天下之中”的地理观逐渐转化为亚洲之东的自我认知。辛亥革命之后,许多人骄傲地自诩中华民国为“亚洲第一共和国”。而“亚洲主义”及其各种变种也成为影响近代中国的重要思潮。这种意识也体现在近代中国的国歌中。除了上举两例外,如曾与李大钊等人共同创立“少年中国学会”的王光祈,曾创作《少年中国歌》作为他心目中的国歌,歌词写到:“少年中国主人翁,昂然独立亚洲东。”其实,在此次歌词征集中,不独郭沫若采用了“亚东”的概念。如“初四号”中“自由的花开遍亚东”,“初十九号”中“共和建国在亚东”,“初九十号”中“做亚洲共和国的新榜样”和“初九十二号”中“领导亚东”等,不仅是对中国地理位置等“中国特征”的描写,也透露出对新中国承担起振兴亚洲任务的殷切希望。

再比如,《中国雄立宇宙间》中有:“华胄从来昆仑巅,江河浩荡山绵连。共和五族开尧天,亿万年。”章太炎拟制国歌歌词有“高高上苍,华岳挺中央,夏水千里南流下汉阳……休矣五族,无有此界尔疆”,而《新华颂》复选集版则作:“江河洋海流新颂,昆仑长耸最高峰。多种族,如弟兄,四方八面自由风。”核心要素之江河湖海、昆仑高山、兄弟民族等等,都是类似的。

总之,《新华颂》热切歌颂了中国、中华民族和中国共产党领导的新民主主义革命,并对新生的人民共和国寄予殷切希望。正如有论者评论《新华颂》时指出:“一系列派生于现代国家的政治概念在新诗之中登堂入室,形成一套语汇系统。”要理解《新华颂》复选集版所呈现出的具体面貌,必须回到当时为新中国制定国歌的历史现场,并参考近代以来关于“亚东”“大同”等语言习惯及其所反映的历史背景。

版本差异:政治时势与文学表达

新中国国歌的诞生颇为曲折。1949年8月24日第六小组第三次全体会议上,大家虽然复选出了郭沫若的《新华颂》等歌词作为候选,但仍认为“似尚未臻完善”,提出同时“仍由文艺专家继续拟制”。此后,在第六小组多次会议和中国人民政治协商会议第一届全体会议分组讨论中,均未集中讨论国歌议题,国旗国徽国歌国都纪年方案组提交的意见,也仅涉及国旗、国都和纪年,新中国的国歌趋于难产。

郭沫若似乎也放弃了将《新华颂》推为国歌的努力,转而支持通过修改《义勇军进行曲》以代国歌。1949年9月25日,毛泽东在丰泽园召开协商座谈会,商讨相关方案。马叙伦提出:“我们政府就要成立,而国歌根据目前情况一下子还制不出来,是否我们可暂时用义勇军进行曲暂代国歌。”不过,当时有一种意见认为应该对歌词加以修改,或干脆保留曲谱而另写新词。对此,郭沫若表示:“我赞成暂用它来当国歌,因为他不惟中国人民会唱而且外国人民也会唱。但歌词修改一下好些。”

对此,田汉曾回忆到:“在第六小组最后几次讨论会上,先后由刘良模、梁思成、张奚若诸先生提议以《义勇军进行曲》为国歌。因原词有‘到了最危险的时候’之句,预备只用《义勇军进行曲》的谱而另制新词的,郭沫若先生并已拟就三段。”目前史料未见郭沫若所拟三段歌词。《新华颂》虽然也作三段,但显然与《义勇军进行曲》的曲谱不合。从会议记录看,郭沫若确实考虑对《义勇军进行曲》进行修改,以符合新时势。

有一些文章称,1949年4月郭沫若率领中国代表团赴布拉格参加保卫世界和平大会时,由于需要奏唱国歌,郭沫若急中生智,将《义勇军进行曲》中“中华民族到了最危险的时刻”一句改为“中华民族到了大翻身的时候,每一个乡村城市发出了解放的吼声”。此事细节于史无考,不过当时以团员身份参加大会的田汉回忆这是“我们曾改成”的,且最后一句改成“举起胜利的旗帜前进”。换言之,田汉并未明确这一修改是由郭沫若完成的,而指出是集体智慧的结晶。不过从郭沫若《新华颂》国博馆藏版中“人民翻身”一句,亦隐约可见其影响。当然,“翻身”“解放”等,本来就是中国共产党话语体系中所常用的词汇,二者是否有关,尚难以确证。

无论如何,郭沫若的《新华颂》最终落选国歌。不过,《新华颂》在经过修改之后,随着五星红旗在天安门广场的升起,于1949年10月1日发表在《人民日报》上,完成了从国歌候选词到新中国第一首颂歌的华丽转身。

如上文所述,在交由有关部门印制《应征国歌歌词复选集(一)》前,郭沫若对《新华颂》做了简单修改。《人民日报》版修改较多,共有6处。其中,“胜利红旗”改为“五星红旗”,是根据现实情况的变化。“雄立亚东”改为“屹立亚东”,“辐射长空”改为“辐射寰空”,“坚强领导凭中共”改为“坚强领导由中共”,意思基本不变,但也有微妙差别。如“屹立”一词便与“中国雄立宇宙间”区别开来,避免引起反动政权旧国歌的不良联想。“寰空”比之“长空”,似更显宽广辽阔。“由”比之“凭”,似更凸显中共领导性与人民主体性的辩证关系,而不是简单的人民依赖中共。“人民翻身”改为“人民品质”,在某种程度上降低了《新华颂》的时事性,而将颂歌引向更为宽广的历史时空。与之类似的是“土地改,剥削终”改为“工业化,气如虹”。土改是当时举世瞩目的一件大事。不过,早在1945年中共七大上,毛泽东就已经指出:“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”1949年,毛泽东在中共七届二中全会上宣布:“从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。”“在革命胜利以后,迅速地恢复和发展生产,对付国外的帝国主义,使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。”而现在正是到了“革命胜利以后”的时刻。

1979年《诗词选》版在《人民日报》版的基础上,又做了一些改动。如将“工业化”改为“现代化”,显然系响应“四个现代化”的号召。而将“耕者有田天下公”改为“国际歌声入九重”,可能与土改过后,历经人民公社化等运动的土地分配和使用状况有关。当时,围绕“包干到户”“包产到户”等承包制是否属于走“分田单干”老路,从上到下激辩正酣。或许出于避免卷入这场争论的考虑,郭沫若将其做了删改。至于将“四方八面自由风”改为“千秋万岁颂东风”,考虑到新中国成立后“自由主义”的命运,郭沫若避免使用“自由风”这样的表述并不令人意外。最后,《诗词选》版将三段中“使我光荣祖国,稳步走向大同”一并删去,有论者认为,可能是因为“1967年批判刘少奇《论共产党员的修养》,毛泽东在审定的批判文章中曾增写过否定《礼运大同篇》和康有为的《大同书》的文字”。如果说“大同”话语在20世纪50年代尚有一定生存空间的话,则在70年代的中国仍谈“大同”,或许在郭沫若看来显得有些不合时宜了。

总之,《诗词选》版的修改,与历经政治运动后的社会环境有关,是学界的共识。有论者认为,《沫若文集》版之所以未有修改,主要是由于它于1957年3月出版,假如在1958年、1959年往后,“《新华颂》文字的删改,大概也会提前的”。不过,考虑到1959年《骆驼集》出版时已在1957年政治环境剧烈变动之后,而郭沫若并未对《新华颂》作出修改,也提示我们可以更深层次地体会郭沫若的隐微心态。

结语

《新华颂》是郭沫若为新中国所拟写的国歌,表达了他对新中国的期许,又是郭沫若在新中国成立后公开发表的第一首诗歌,正如有论者所指出的:“这首诗,是郭沫若献给新政权的最恰当、最符合广泛社会认同心理的礼物。”《新华颂》的独特地位,可见一斑。

对于《新华颂》的颂歌性质,诗名中的“颂”字本就开宗明义,郭沫若本人并不避讳。自毛泽东在延安文艺座谈会上提出文艺为政治服务、为工农兵服务的观点之后,这就成为党的文艺方针。1945年4月,郭沫若发表《人民的文艺》指出:“人民的文艺是以人民为本位的文艺,是人民所喜闻乐见的文艺,因而它必须是大众化的,现实主义的,民族的,同时又是国际主义的文艺。”1949年7月,在新中国成立前夕召开的第一次全国文代会上,大会总主席郭沫若在其总报告中指出,“我们的文艺运动历来就有一种和政治运动相结合的宝贵的传统”,并强调“我们的专业是文学艺术工作,我们对于革命斗争和建设固然应该用政治行动来参加,但主要还应该用我们的文学艺术工作去参加”。应该说,《新华颂》正反映了他的这种态度,即旗帜鲜明地用文艺作品歌颂中国共产党、中华人民共和国和劳动人民。从这个意义上讲,最初作为应征国歌稿的《新华颂》,本身就是一首颂歌。而《新华颂》的几次修改,既有文学上锤炼字句的考虑,更与当时的历史语境密切相关,在某种意义上可以视为一种意识形态的艺术表达。

(本文摘自《中国国家博物馆馆刊》2024年第11期,章舜粤[中国社会科学院当代中国研究所],原题为《郭沫若《新华颂》考》。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

还没有评论,来说两句吧...