11月26日下午一点多,收到荣如德先生外甥女凌晴女士微信:“我舅舅于今天早上八点五十六分在仁济医院仙逝。凌晴泣告。”把这条消息向与荣先生相熟的几位同事转告完,在工位上恍惚地呆坐了几分钟。几乎每隔一两个月都会从凌女士那里获悉荣先生的近况,也知道他近半年来身体状况起起伏伏。“眼下的小目标是,让我舅舅过上今年的生日。”记得前段时间通电话,凌女士这样说过。荣先生以前总爱说自己是个幸运的人,每一步险棋都会柳暗花明,每一次落入困境,都会得到上天的眷顾。想想他自从2020年初春住进医院,其实已经闯过无数关卡,那股生命的韧劲始终没垮。这一次,我倒更愿意相信是他自己不再留恋,想去天上找老朋友们叙旧了。

第一次见荣先生是2013年7月,我刚上班三个月,他还没到七十九岁。从那年夏天到2019年冬天,我与荣先生见过许多次——主要在上海各处的饭店。每回见面,都天南地北聊很久,多数他说,我听。可惜我没有詹姆斯·鲍斯威尔的工夫和用心,许多精彩的聊天内容都被风吹散了,如今残存的,只剩一些东鳞西爪的片段,趁还能回忆起来,拉杂记录在这里,作为与他共度的时光的纪念。

“荣如德先生来了,快来见见他!……荣先生,这位是我们室新来的编辑顾真,也是你们上外毕业的,读过不少您翻译的作品。”经冯涛兄的介绍,我在福州路办公室第一次见到了仰慕已久的荣先生。第一印象荣先生个子不高,身材敦实,就年近八十的人而言倒并不怎么显老。我赶紧拿了当时新出的“译文经典”版《白夜》请荣先生签名,他顺口问起我家住哪里,结果发现我俩都住在地铁2号线沿线,且相距没几站。他提议可以找个周末一起吃饭,我一方面受宠若惊,一方面觉得这或许是老先生怕冷落晚辈的客气话。

顾真与在上海译文出版社签书的荣先生

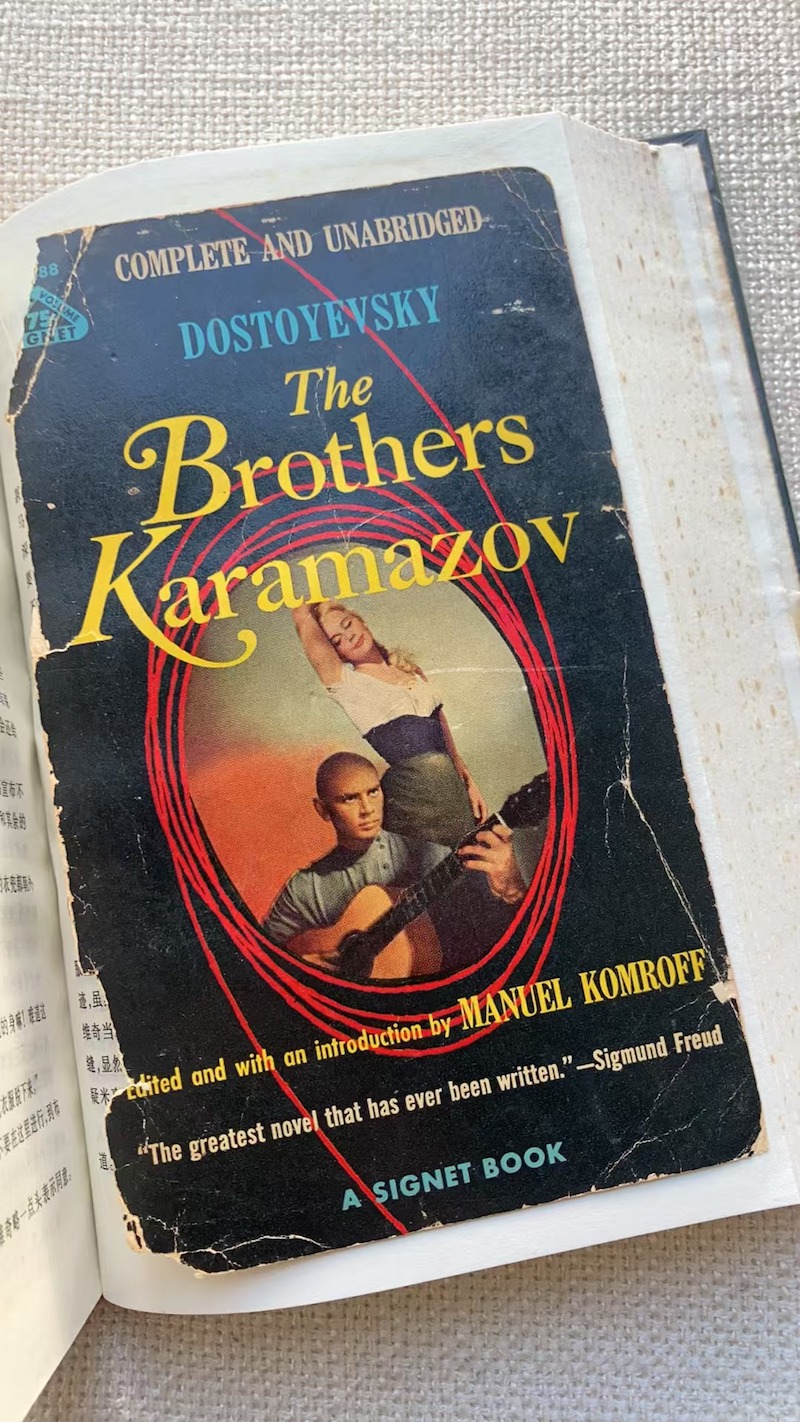

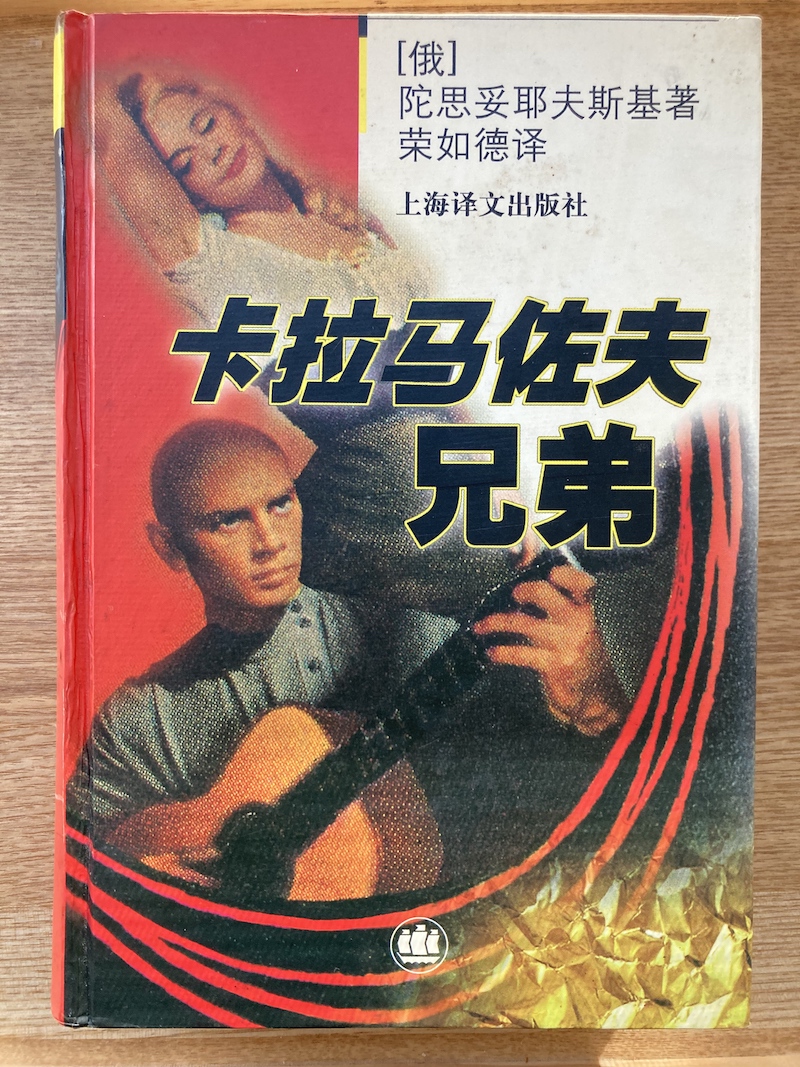

没过几天我俩真的见面了。地点应该是在江苏路地铁站一带。当时那附近有家老鸿兴,荣先生喜欢店里的汤包。荣先生寻找美食,擅长运用“控制变量法”,追求性价比,通过多番评测,确定同等价位下哪家汤包个头最大。不远处的名牌点心富春小笼在他的评价体系里表现不佳,惨遭淘汰。第二次见面,荣先生送了本书给我,初版本的《卡拉马佐夫兄弟》。我打开一看,书里还夹了一张此书英文版的老封面,中文版的封面正是据此设计。荣先生翻到“译后记”,将结尾处的两行字指给我看:“远在美国的谭玉培、程萣华夫妇好不容易从北卡州的宁静小城中觅得一张封面,赶在这个译本成书前寄来。”竟然是如此有意义的物件!

荣先生友人从美国寄来的原版封面

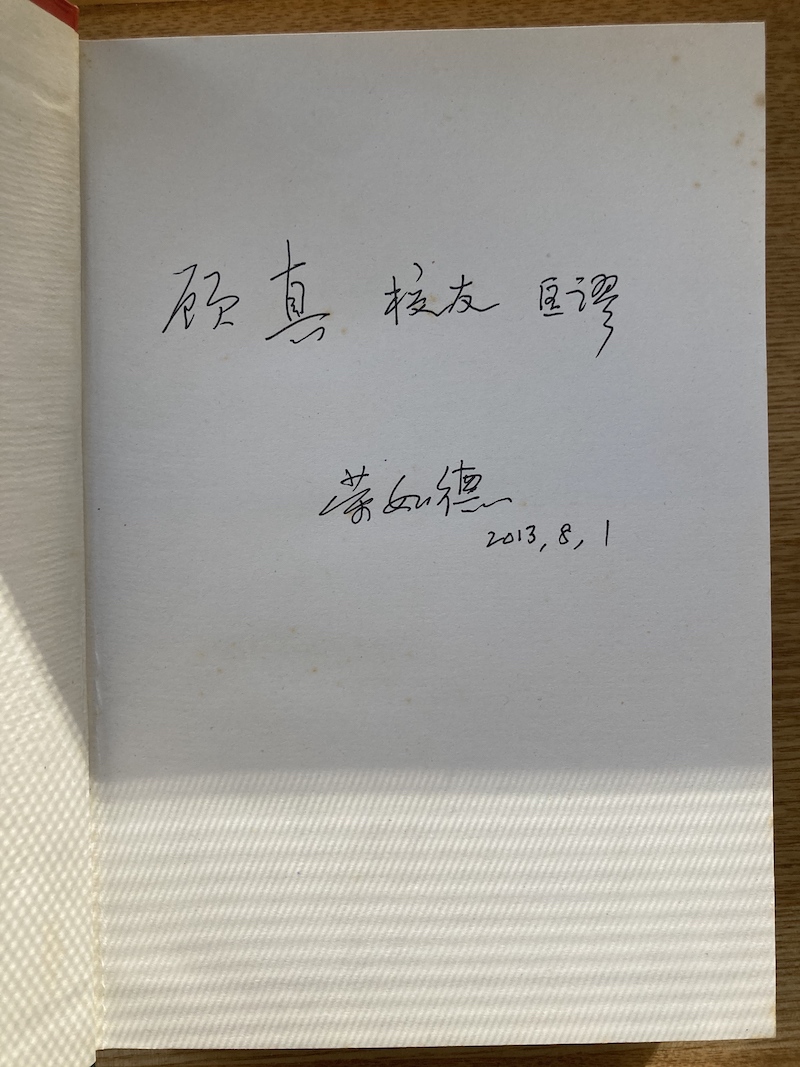

在这本特别的《卡拉马佐夫兄弟》的环衬上,荣先生称我为“校友”。荣先生1950年底报考大学时,现在的上海外国语大学还叫华东人民革命大学附设外文专修学校。1953年3月5日,斯大林逝世那天,他作为专业的尖子生正式留校。荣先生生于1934年12月11日,当时刚满十八周岁没几个月。不过,荣先生并未在教书的岗位上待太久,1956年底就向校方提交了辞呈,从此纯靠翻译为生。他不止一次说过,在那个年代,辞掉一份稳定的工作近乎自杀,事后也不能说完全没有担忧。我认识荣先生的时候,他已经离开上外近一个甲子,不过还珍藏着一些关于老单位的笑话。跟荣先生打过交道的人都知道,他的笑话大多很接地气,他顽皮的神态更是笑点的灵魂。比如,当时上外开设过四门语言专业,取第一个字的读音,合起来被谑称为“阿乌西希”(上海俗语,表示不靠谱;具体哪四门语言记不清了,举个例子,可以是阿拉伯语、乌克兰语、西班牙语和希腊语)。荣先生离职后,和原先的老同事们还有往来。大部分我当然没有接触过,只有张草纫(原名张超人)先生,勉强可算有一点间接的关联。荣先生2015年去看望他时,请他签了《纳兰词笺注》和《张草纫画集》,送给了我和冯涛兄各一份。张草纫先生比荣先生还年长几岁,多才多艺,是上外俄语系的资深教授,也给译文社翻译过不少俄语文学作品。

荣先生签赠的《卡拉马佐夫兄弟》

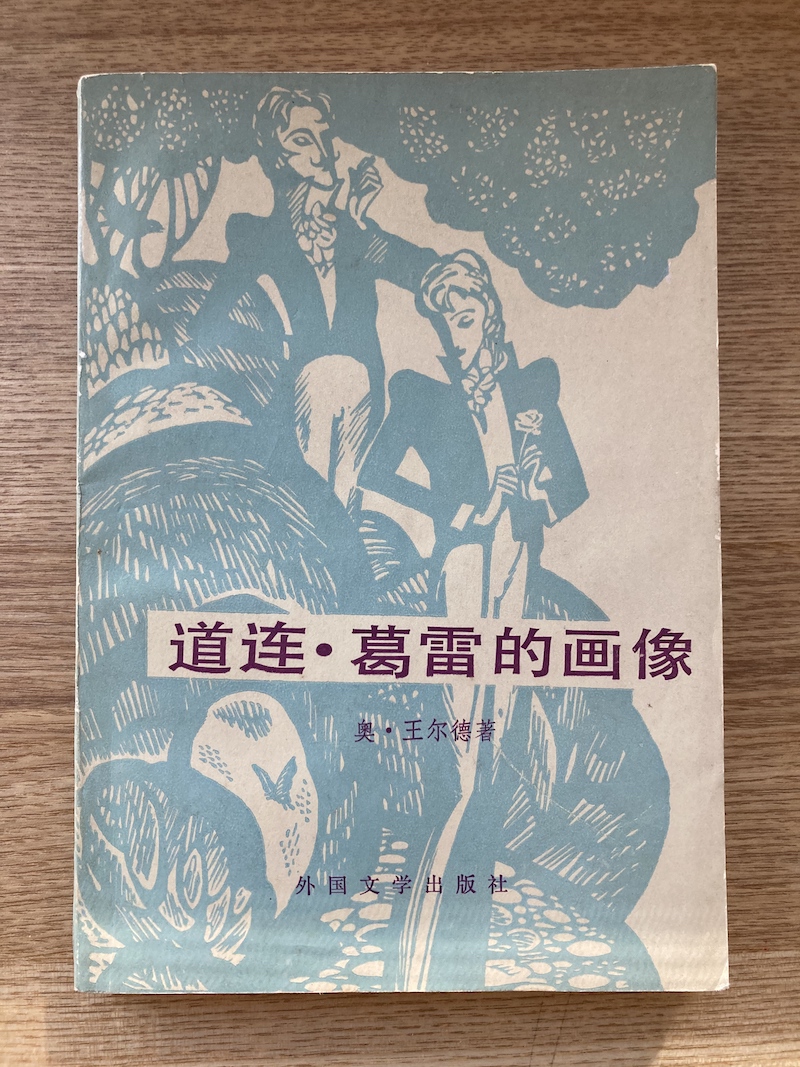

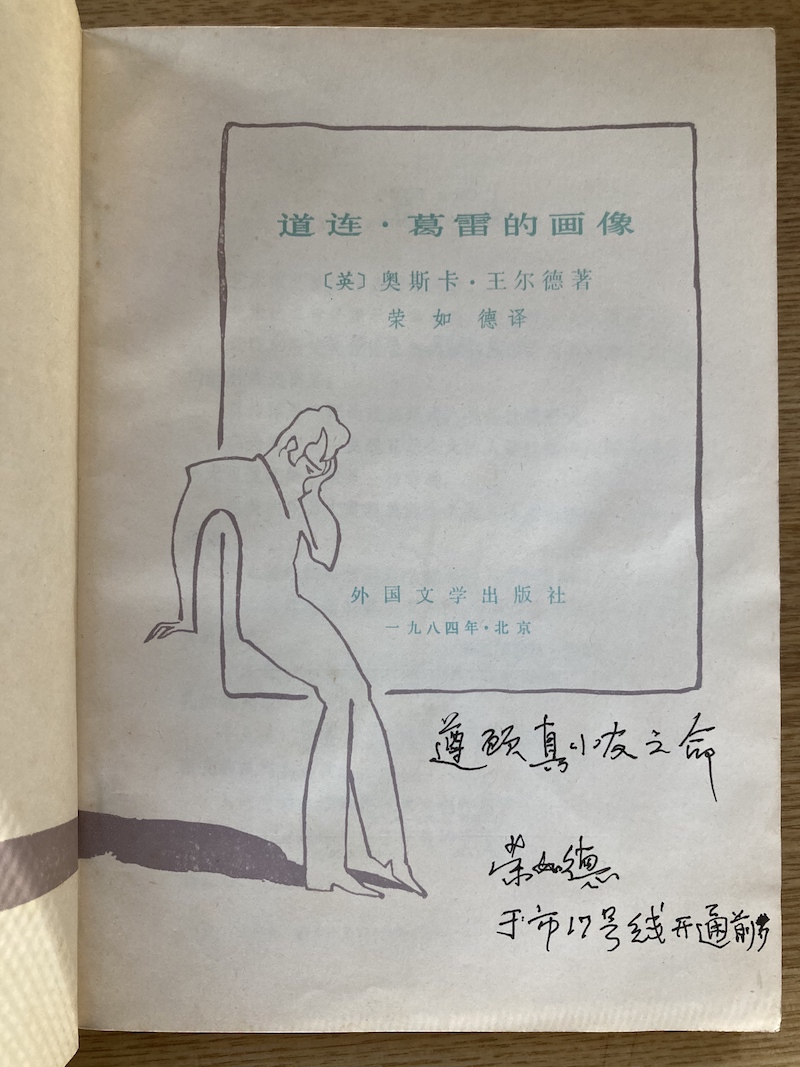

同事笑说,荣先生看到我天然有点亲近,或许一部分原因是我与蔡慧先生是同乡。蔡慧先生译过《牛虻》《裸者与死者》《岛在湾流中》等作品,也是很有成就的翻译家。他原名蔡武进,出生于青浦朱家角,祖上蔡承烈是当地知名的儒商,泽被乡里。他与荣先生是至交,性情投契,据说当年译文社组织人马合作翻译《乱世佳人》,荣先生只愿意与蔡先生互校。可惜蔡慧先生已于2008年去世,我无缘听他聊聊珠溪往事。荣先生说,蔡慧生前经常与他一起出门打牙祭,是后来火遍上海的葱油饼老板“阿大”的老熟人,“刷脸”就能享受免排队的待遇。蔡慧偶尔回乡,也给他带过朱家角的特产扎肉,那味道他念念不忘。我因在朱家角念过三年书,还算熟悉哪家比较地道,后来路过古镇,也给荣先生带过两次。荣先生说他原本是不吃肥肉的,后来在某个美食节上大胆尝了一下,从此爱上了肥瘦相间的红烧肉。2017年底,地铁17号线即将通车,荣先生正好来社里。那时我正在用一册外国文学出版社的老版本重读《道连·葛雷的画像》,就让他顺便题签。那天他在扉页上的落款里写了“于市17号线开通前夕”。他说他想等地铁通车了坐去朱家角看看,后来似乎也设想过要约人同往,不知最终有没有成行。

从左至右:丰一吟、荣如德、蔡慧、陈良廷

《道连·葛雷的画像》(1982年)

“于市17号线开通前夕”

大约三四年前,在社交媒体上看到上海最后一家“马哥孛罗面包”闭店的消息,马上想到荣先生。他当时已经住进医院,不然应该会很失落。“马哥孛罗”是荣先生最常光顾的面包店,尤其中意招牌奶酥面包。而与人分享自己喜爱的事物,他总是乐在其中,印象最深的一次,他拎着十几个“荣氏钦定版”奶酥面包来到编辑部,同事们人人有份。原本北新泾那家“马哥”离他家很近,但好像多年前就关了,后来他去得更多的店就成了新华路附近那家。有一次他约我在影城看电影,是文史馆发给馆员的内部福利。那天放映的是《蓝色茉莉》,看完走出来,他问我电影如何,我说不错,他笑笑说,伍迪·艾伦“大灵不灵,拍来拍去那点花头”。照例去旁边的“马哥”采购第二天的早饭,他看上了肉松面包,我刚准备用面包夹去取,荣先生突然小声说了句“慢!”原来是店员端来了一托盘刚出炉的,荣先生决定买新不买旧。他望着那整齐的三排面包,催我欣赏坡顶上略带飞扬的金黄肉松:“看,漂亮吧?”

虽然结识荣先生的时候,我已经有了工资,但回想起来,一起出去吃饭是他买单居多。他一般会在落座时提前约定,千万不要跟他争抢付钱:“万一把我弄摔倒就太难看了!”当然朋友平时看到什么好吃的想到他,他是很开心的。虹口糕团厂在福州路上有爿门市部,有段时间绿豆糕销路很好,我下班路过就买了两盒带给荣先生。过了几天,他打来电话,先是对绿豆糕大加赞赏,接着不忘幽默一把,用异常正式的口吻说道:“现在,我荣某人宣布要大批量收购这一产品。”

2016年初,“围观”荣先生签书,站立者从左至右为汤惟杰、顾真、冯涛

2017年冬天,荣先生尝试“万圣节套餐”

荣先生对古典音乐的迷恋,他的多年好友高明辉先生在《我同翻译家荣如德的音乐情缘》中已有过详细的记述。我于古典音乐完全是门外汉,自然无法同荣先生有深入交流。不过依然记得几个有关音乐的聊天片段。和很多老年人不太一样,荣先生对西式快餐十分欢迎。2017年冬天,有次代同事去签续约合同,和荣先生约在他家附近的肯德基,他还指定要点万圣节套餐。披萨他也爱吃,还说“萨”这个字无法正确反映原文的读音。认识他不久,有天下班,我和他约在南京路上的萨莉亚见面。那天我带着一本艾拉·格什温(Ira Gershwin)的歌词集和一张罗西尼的《序曲集》,他看到后来了兴致,问我这两种音乐口味能否调和?吃饭时我请他推荐点值得听的古典音乐,他说他最欣赏芬兰音乐家西贝柳斯的作品:“如果西贝柳斯听进去了,你肯定就跟格什温兄弟之流说拜拜啦!”

荣先生说他年轻时有过几位忘年交,与他们的往来让他接触到了更广大的世界,也让他更确定,追求美好是人类天性。其中一位是翻译家满涛(原名张逸侯)先生,他俩在上海市出版局下属的编译所共事(荣先生是编译所最年轻的成员,一直被亲切地唤作“小荣”),经常一起切磋翻译技艺,讨论完后再去咖啡厅吃草莓掼奶油。另一位是程潜将军的儿子程博垕先生,他俩在唱片行相识,交流了很多听古典音乐的心得。至于西贝柳斯,荣先生对交响曲《图翁奈拉的天鹅》(The Swan of Tuonela)情有独钟,曾明确表示,希望在自己的葬礼上播放这首音乐为他送行。对了,“图翁奈拉”在芬兰神话中,就是冥府的意思。

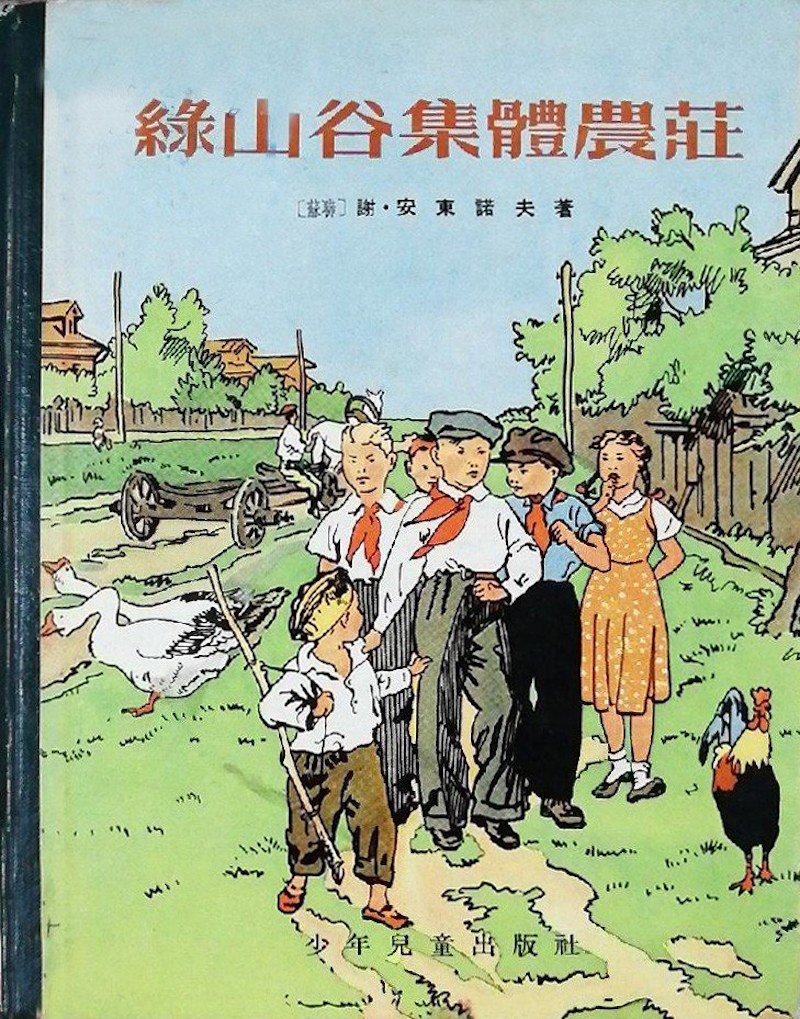

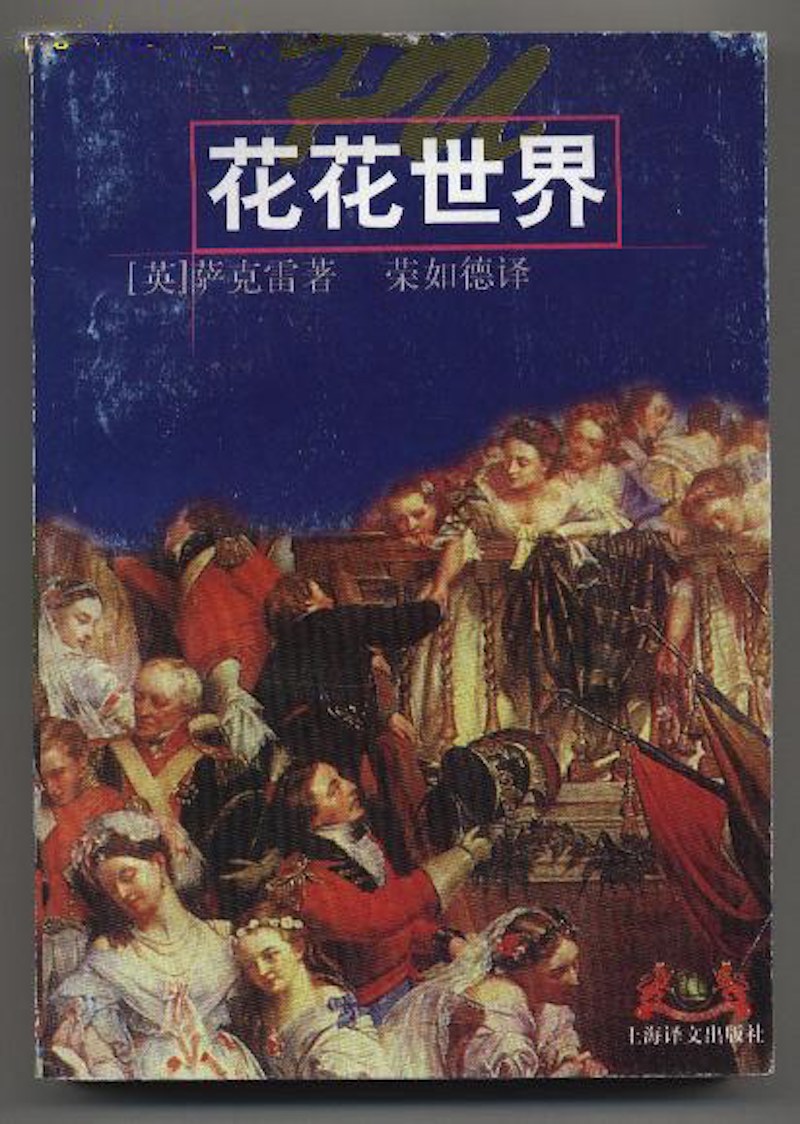

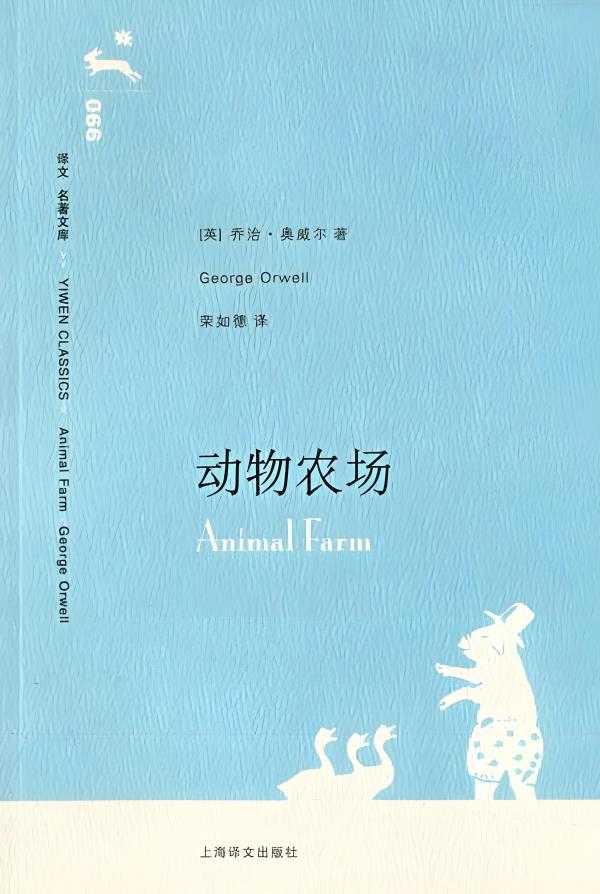

作为译者,荣先生二十来岁即已出道,早在上世纪五十年代中期就应出版社之邀翻译过大量苏联和社会主义阵营国家的作品,比如安东诺夫的《绿山谷集体农庄》(少年儿童出版社)、阿塔洛夫的《初恋》(作家出版社)等。六十年代初,荣先生被吸收为编译所的成员,此后近二十年的翻译工作基本是委派的集体项目,呼应时代的需要。世事动荡,他虽生性乐天,也不免陷入沮丧与苦恼。他曾向我提起,有段时间他靠背诵萧伯纳的《人与超人》来提振精神,同虚无抗争。晦暗的时日里,他也已开始阅读并翻译王尔德的《道连·葛雷》和斯蒂文森的《金银岛》,相信这两位英国文豪的灵动笔触多少帮他排遣了愁绪。进入上世纪八九十年代,荣先生英、俄双语左右开弓,接连翻译了狄更斯的《雾都孤儿》(初版译名《奥利弗·退斯特》)、萨克雷的《名利场》(初版译名《花花世界》)、陀思妥耶夫斯基的《白夜》《白痴》《卡拉马佐夫兄弟》等世界名著。以惊人的胆气和毅力完成萨翁和陀翁的两部“砖头”后,荣先生经历了严重的车祸和手术感染,好在吉人天相,平安康复。直到2006年夏天以一部奥威尔的《动物农场》为译事收束。

《绿山谷集体农庄》(1955年,译者署名丁如)

《白痴》(1986年)

《白夜》(1993年)

《卡拉马佐夫兄弟》(1998年)

《花花世界》(即《名利场》,1998年)

《动物农场》(2007年)

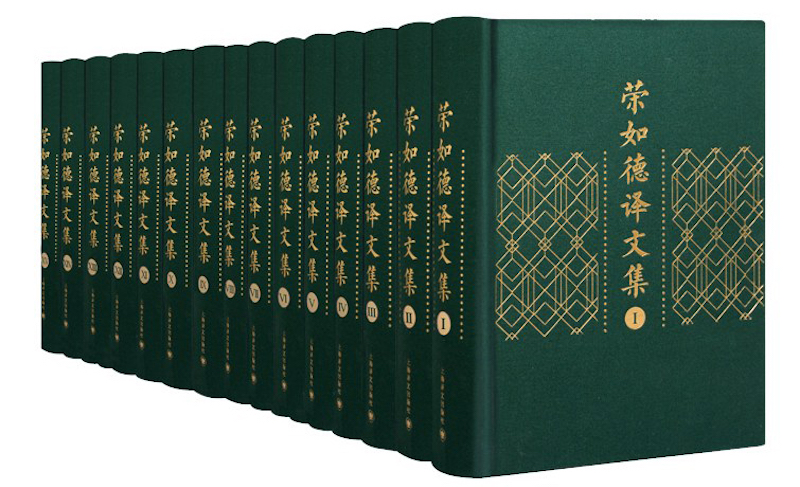

2019年12月,译文社文学编辑室一起在华德饭店给荣先生过了生日。那次他心情很好,眼看十五卷本的《荣如德译文集》就要出版。可第二年春天的一个凌晨,他就染病住院了。幸好抢救及时,在凌晴女士的奔走与照料下,终于转危为安。这套代表他一生翻译成就的书也在那年夏天送到了他手中。荣先生一辈子译著等身,文章却似乎写得不多,有限的篇目基本都是译作的序言和后记。他晚年又受阿尔兹海默症的阴影困扰,常带着惯有的自嘲叹息语言表达能力的日渐崩塌,更加不愿意动笔。是故《荣如德译文集》的万字长序就益发显得珍贵了,可以说是荣先生对自己一生的总结。在这篇序言里,荣先生从在上海租界里的童年生活写到中学授业于徐燕谋、徐承烈昆仲的经历,写到颠沛的求学历程和短暂的教学生涯,写到漫长翻译人生中或令人啼笑或令人唏嘘的人与事,再写到《卡拉马佐夫兄弟》和《名利场》两部译作的成书与编译所老友的凋零,最后由衷地感叹:“我已经够满意了,因为命运对我够宽容的了。”

2019年12月,在华德饭店为荣先生祝寿

《荣如德译文集》,上海译文出版社2020年版

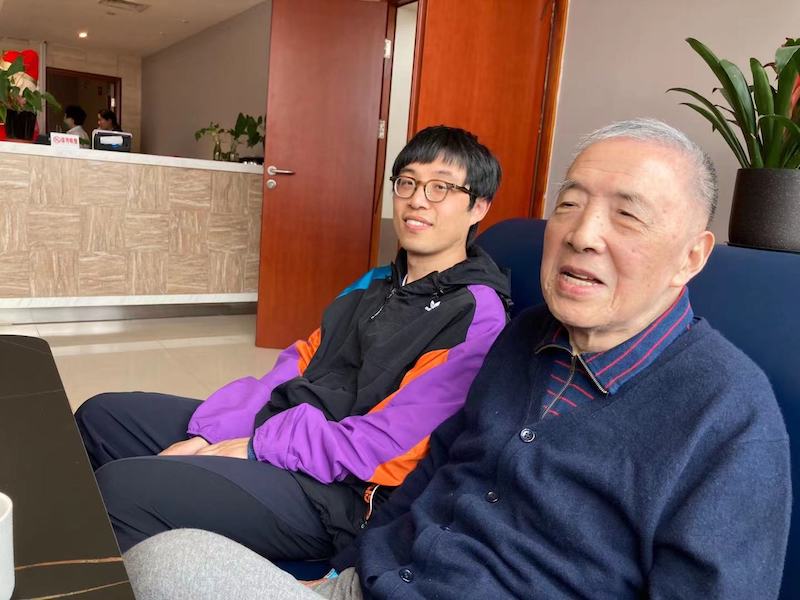

荣先生住进仁济东院后,探视变得非常困难。2021年4月,在凌晴女士的巧妙安排下,我与同事刘晨一起进医院看望了荣先生,还与他一道在医院的餐厅吃了顿饭。荣先生看起来精神尚好,步伐缓慢却还算稳健。看到我与刘晨,他有点迷茫,显然不怎么认得了。后来我意识到他并不是忘记了我俩,而是我俩的面貌已经无法让他联想到与之相对应的具体的人。因为凌女士报上来客姓名后,荣先生既想起了“青浦的小顾”,也说出了“你的名字是早晨的‘晨’”。那是我最后一次见到荣先生。

2021年4月,顾真与荣先生在仁济东院

上上个周日(11月30日),我们去龙华送别了荣先生。不奏哀乐,按照他生前愿望,大厅里回响着《图翁奈拉的天鹅》,伴他安眠。冯涛兄请庞坚先生写了挽联,嵌入了荣先生的多部代表译作:“华场名利,农庄是病房,谁揭文心堪悟世;悲剧弟兄,画像看痴子,人钦译笔最传神。”

仪式结束,望着缓缓驶离的灵车,想起有天聊到很晚,我不放心他一个人走回去,坚持送他到了楼下,那一次,也是这样目送他慢慢上楼,等到他屋里灯亮了才离开。更多的时候,我俩的道别也就是那句时常发生在地铁上和分叉路口的平平淡淡的“再会”。再会,荣先生。再会了。愿您在另一个世界永远自由、快乐——伤感的话说太多,我知道是要被您笑的。

还没有评论,来说两句吧...