近日,一位老友发给我老上海街景的一组图片,除了熙熙攘攘的南京路、四川路,更多呈现的是里弄居民的日常生活:巷头街角的小店小铺、老虎灶头、小吃摊,晒着花花绿绿衣服像“万国旗”的小巷,比起现代化的上海,似乎不在一个空间。

看起来脏、乱、差的弄堂,却是我们这一代少年的快乐天堂。老上海最亮眼的街景,是这么一群穿着补丁衣服的追风少年。

疯狂少年

上世纪五十年代,我家住在中山南路593弄,在王家码头与复兴东路之间,隔条外码头路就是黄浦江。593弄才百米长,两米左右宽,共8幢石库门房子,却住着百来户人家。我父母在那里居住40余年,我住了6年,直到考进复旦大学。

每天清晨5点左右,全弄堂在“当啷啷”的粪车摇铃声,伴随着“倒马桶咯”的吆喝声中醒来,随之而来的是全弄堂“嚓嚓嚓”的刷马桶声,伴随着粪便的臭味,再接着就是生煤球炉子伴随着呛鼻的烟味无孔不入,钻进家家户户。这就是593弄人家起床的标准“晨曲”。早饭后,上班的、上学的,熙熙攘攘的人群涌出弄堂口。过后不久,各类小商小贩开始川流不息,各种铃声、吆喝声响起。

“阿有啥藤棚棕棚修伐?”这是摇着铃进弄堂的。

“阿有菜刀、剪刀磨伐?”这声声叫喊,活像京剧《红灯记》里的“磨剪子嘞戗菜刀”的吆喝声。

“桂花糕,芝麻花豆糖!”现金可以买,但更多的是用旧衣服、破皮鞋、旧报纸杂志来换的。

“芝麻糊,赤豆汤,香喷喷,甜蜜蜜!”拉长的调子,这是敲着竹筒唱进来的。

“朗(晾)衣裳杆要伐!”一个人背着十几根长竹竿晃悠进来,晒衣服的长竹竿家家必备。

最后,是下午5点左右进来的卤肉推车,鸡心鸭翅牛百叶,猪舌猪肝猪头肉,这是下班回来职工的下酒菜。

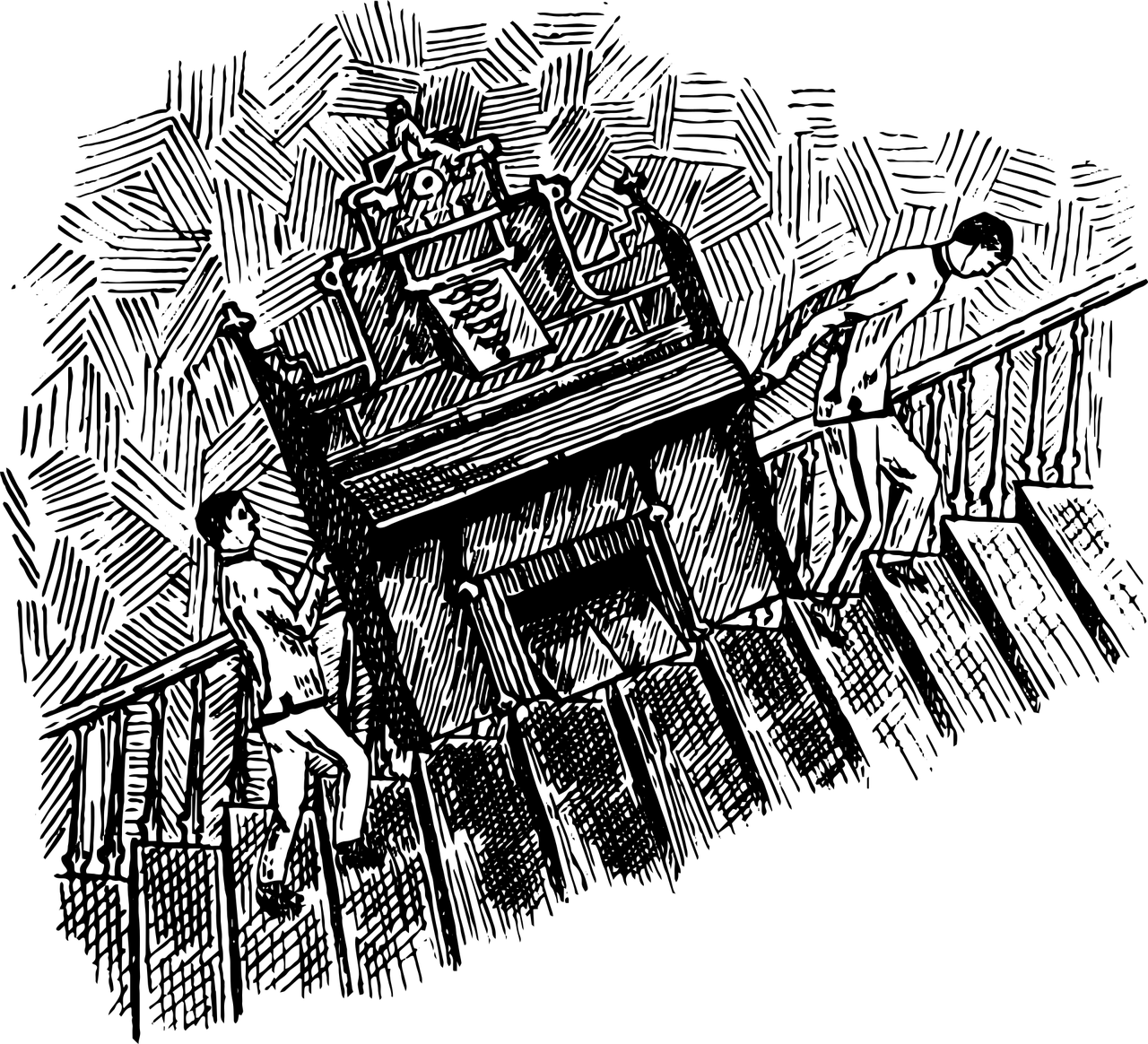

百来米的小弄堂从来没有寂寞过。而一过四点,孩子们放学,弄堂里顿时喧嚣起来。在593弄,像我这样十二三岁的少年有五、六名。从王家码头到复兴东路之间有十几条这样的弄堂。虽然在不同学校上学,但放学时间是统一的。回到家,书包一扔,弄堂口集中,就疯玩去了。巷头街头,到处都是一伙一伙疯玩的少年。疯玩玩什么呢?我玩过的项目列单如下:抽陀螺(我们称抽“贱骨头”),滚铁圈,打弹子(小玻璃球),盯铜线,刮香烟牌子,斗哑铃,集邮,吹口琴,吹笛子,拉二胡……

这都是我们当年的玩具,没玩具照样玩,和邻里少年比赛翻筋斗、跳马(从人背上跳过)、摔跤,当然,也吵架、打架。我被人家打出鼻血、打裂嘴唇是常有事,用小棉球塞鼻孔,用碘酒涂一下开裂的嘴唇,第二天照样和邻里少年玩。如果哪家孩子被打痛、打哭了,家长拉着孩子上门讨说法,那这个孩子成了“弃儿”,谁都不跟他玩,走到哪里都被嘲笑,还朝他唱“一歇哭,一歇笑,两只眼睛开大炮。开得高,吃蛋糕,开得低,吃鼻涕!”

这些都不花钱。如果口袋里有5分钱,就去打康乐球,去路边的小人书摊看连环画,5分钱可以玩半天!

当然,这些都是户外活动,必须是好天气,至少不下雨。下雨天有下雨天的玩法。在绵绵春雨的星期天,我们找一处冷僻的角落,摆开军棋大战,四、五盘棋一字摆开,不同弄堂各出一、两名选手对弈,围观的人比棋手多出几倍,阵势壮观,但人人都神经紧绷。一旦分出输赢,输的一方就必须起立认输,向对方表态“我是你手下败将”,这关系整条弄堂的脸面。如果夏天下大雨,我们这些屁孩子更加兴奋,只穿条短裤,光着上身,十几名少年挽着肩,站在弄堂口大唱“落雨喽,打烊喽,小八辣子开会喽!”“炒啊炒,炒好黄豆炒青豆,炒好青豆翻跟斗!”“笃笃笃,卖糖粥,三斤核桃四斤壳,吃侬肉,还侬壳!”

下暴雨,我们发明一种游戏,可能是全球首例。我们把屋檐管道流下的雨水灌进嘴里,然后站在一条线上,向墙壁喷出,没有喷到墙的就在雨中罚站5秒钟。到最后,每个人都全身湿透。回到家,我母亲从不责怪,扔条毛巾说“擦干净,换条裤子”。雨过天晴,又到外面疯玩,一身大汗回来,我母亲还是扔条毛巾,“去水龙头冲冲”。母亲的宽容,是因为我没有突破她的底线。

当时我母亲对我实行“底线管理”:不出事,不惹事,其余一切由我。我父亲对我实行“业绩管理”:看期末成绩和老师评语,其他也不管。好在我读书很用心,从小学到高中,期末成绩从未跌出过前三名。

不知是到了年龄,还是感受到中考的压力,到了初三,我忽然自觉地收敛,把所有玩具都给了我弟弟,放学回家就埋头学习。

我快乐的少年时代随风而去,但很快找到新的快乐:读书。除了学校作业,我读各种各样的书,每本书都给我打开一扇窗,让我看到新世界。

花衣街上练摊

花衣街离我家隔条马路,步行10分钟就到。沿街有很多小店铺,很繁华,是我们附近居民的小商业中心。到了夏天,那是少年们的会聚之处,斗蟋蟀的时候到了。一百五十米左右的街道两旁全是蟋蟀摊,除了几处有模有样的,绝大多数都是少年个体户,有些人坐着小板凳看摊,绝大多数都席地而坐。蟋蟀鸣叫声,吆喝声,呼朋唤友声,叫喊声,还有吵架声,人来人往,热闹非凡。那时,蟋蟀小的2分钱,稍大的5分钱,最贵的也不过5毛钱。我口袋里只有几分钱,实在买不起,但无法抵御斗蟋蟀的诱惑,我决心去浦东捉蟋蟀。

从浦西去浦东,坐复兴东路航渡船,价格是1毛,去时买,回来上船即可,不用再买。我没有那么多钱,就约上一名小伙伴,两人坐小舢板过江到浦东塘桥,回来坐航渡船,来回才花了3分钱。

一到塘桥,我便一头钻进毛豆地里,里面蟋蟀活蹦乱跳,我俩很快捉了20来只。毛豆地密不透风,我俩一身大汗,不得不快快窜出来透气,把蟋蟀装进小竹筒。回到家,我们把毛豆揉碎喂它们,每只蟋蟀都吃得饱饱的。

这么多蟋蟀怎么玩?我们不约而同说出:“到花衣街卖蟋蟀去!”我俩兴奋异常,还明码标价,最大一只卖1毛钱,另一只大的卖5分钱,其余小的卖2分钱。我俩兴冲冲赶到花衣街,找一处空地坐下,便摆开摊了。谁知,看的人多,买的人少,一小时下来没卖出一只。

正在发愁时,却窜出个愣头儿青少年,看到我们盆上标着“1毛钱”,就挑衅我,“这么个烂货还敢卖1毛钱?我这只2分钱,敢不敢开斗?”他把盆子打开,那蟋蟀确实不大。看到他那副嘲笑我的面孔,一股不服输的倔劲上来了,我对他吼“斗就斗,谁怕谁?”

一看有斗蟋蟀,一批人就围上来。因为我的蟋蟀盆比他的大,按规定,他把蟋蟀放进我的盆里。斗蟋蟀,不赌钱,谁的蟋蟀斗输,蟋蟀就归赢方。我的蟋蟀非常争气,当时那只蟋蟀刚入我的盆里,它就360度转动它的长触角,然后展翅鸣叫,张开大紫牙,对方的蟋蟀还没有反应过来,它冲上去来回撕咬,三口下去,对方的小蟋蟀就跳出盆外,三跳两蹦,不知逃到哪里去了。那名少年不要了,我也不要了,我大获全胜!

围观的一名少年大喊“这只蟋蟀1毛钱,我买下了!”另一只大蟋蟀卖出5分钱,不到一小时,我的蟋蟀全卖完,一共6毛钱,我分到3毛钱。这是我人生赚到的第一笔钱。

旗开得胜,兴奋之下,我连着上浦东塘桥捉了三四次蟋蟀,除去轮渡费、买蟋蟀盆,总共赚了8毛4分钱。我请小伙伴们到紫霞路打了半天康乐球,请我两个弟弟去城隍庙买了5分钱一包的上海五香蚕豆,买了2包粽子糖给小妹妹。那份豪气,活像上世纪80年代的万元户。

谁知此事让我母亲知道,她警告我“不许再去浦东,太危险,否则告诉你阿爸”,我知道,此事突破了她对我的管理底线,就此罢手。

花衣街上斗赢蟋蟀的那一刻痛快,是我抹不去的少年记忆。

(本文写于2024年12月,作者系复旦大学新闻学院教授)

还没有评论,来说两句吧...