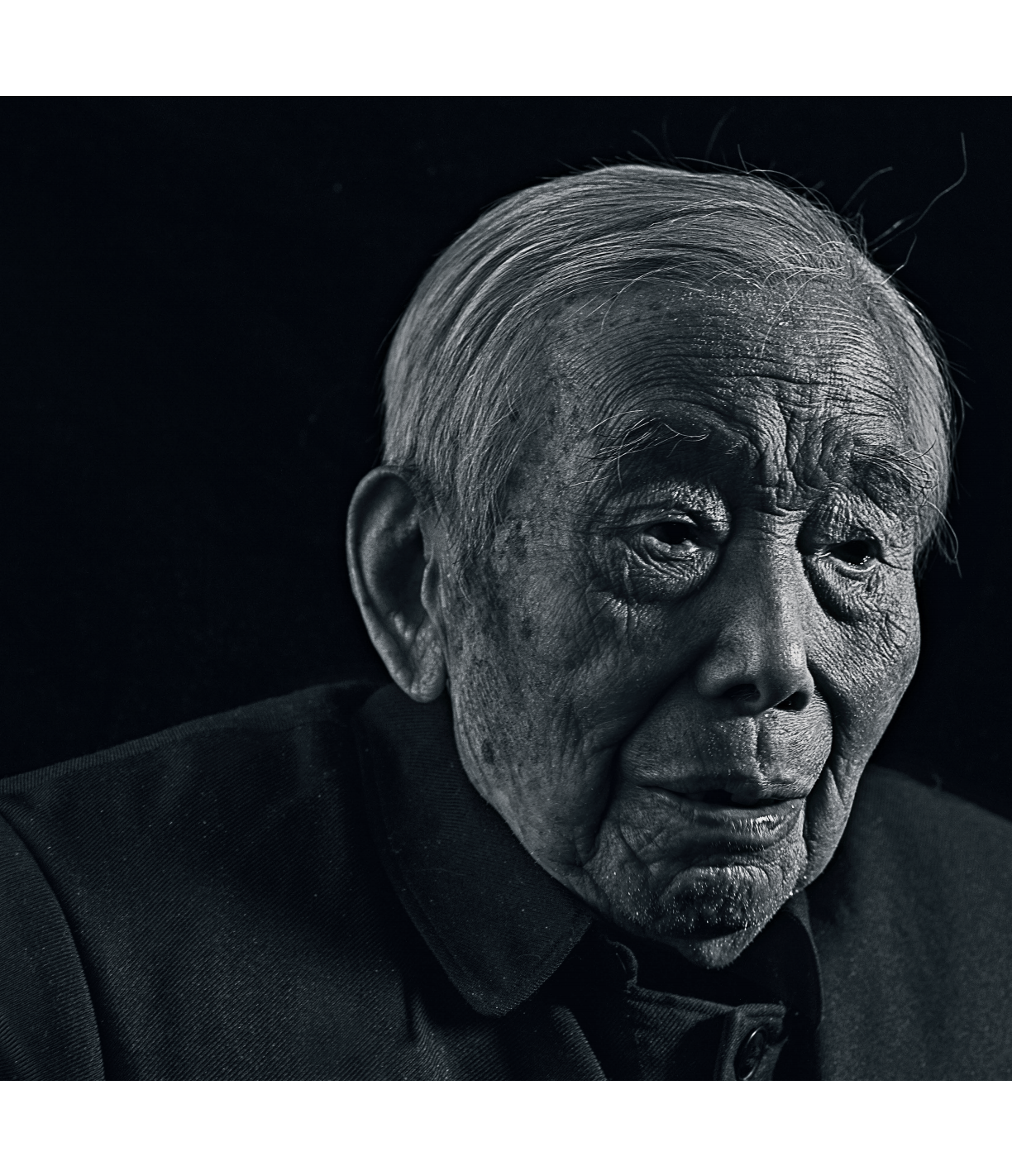

编者按:2016年起,摄影家速加受侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆委托,拍摄南京大屠杀86位幸存者的肖像。在拍摄中,他非常注重与老人的情感交流,不布景,不摆拍,拍摄过程中巧用自然光,希望镜头中的人物,能彻彻底底地沉入历史之中,观者亦完完全全地与历史对接。在2021年《时间证人——南京大屠杀幸存者艺术肖像摄影展》开幕仪式上,速加将本次摄影稿酬悉数捐赠给南京侵华日军受害者援助协会。拍摄的5年间,已有17位老人先后离世。截至2024年12月1日,南京大屠杀幸存者仅存32位。

保存当下,就是保存历史。《时间证人》这本摄影集不仅记录下南京大屠杀幸存者的一瞬间,也能为他们的人生留下珍贵的纪念,让每一次的翻阅,都能成为对历史的回望。

《时间证人》中的80幅肖像摄影被中国美术馆及侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆收藏。在2024年国家公祭日,澎湃新闻得到摄影家速加的授权,刊发部分图文。时间永不停息,历史不会远去;老人或会凋零,记忆长存世间。

《时间证人》封面

本文图片均源自《时间证人》内页

马鸿祥(1921.10.18—2020.8.19)日军把百姓拉到广场上,叫我们站两排,有“良民证”的人来认领亲人,没有人认领的就被拉到石城桥上,全部用机枪扫射死了。

摄影手记:2020年7月的最后一天,马鸿祥在南京的一家老年公寓里提前庆祝了自己的100岁生日。马鸿祥捧着好大一束花,95岁的老伴、儿女们和老年公寓的工作人员全都陪在他身边,鲜花、寿桃、蛋糕摆了一桌子,马鸿祥和家人一起热热闹闹地吃了顿午饭。那天,老人脸上一直挂着笑:“我现在生活很好,我今天特别开心。”19天后,老人与世长辞。

薛玉娟(1923.11.6— )日本兵让我父亲为他们找“花姑娘”,父亲一心想逃走,就在机场附近转。过了很久,他们看父亲还是找不到,就对着父亲的右小腿刺了一刀,鲜血直流。后来,父亲趁他们没注意,钻进一个葵花地里才捡了一条命。

摄影手记:刚见面,薛玉娟就让儿子掀起她的衣服,让我们看后背上被刺刀戳穿后留下的伤疤。14岁时,日军一刀刺中薛玉娟的胸口,“戳通(穿)了,戳到骨头了,我一想起过去,心里就难受”。她大难不死,但那一刀给薛玉娟的身心留下了永远的伤痕。

她说,儿时的一首歌谣时不时萦绕在耳旁:“日本人呀不讲理,杀我同胞夺我地。小朋友呀快快来,打倒日本出口气……”80多年了,这首歌一直在她脑海里。

巫吉英(1924.6.15—2022.5.25)我从小被家人卖到南京做佣人,大屠杀时主人一家都逃跑了,只留下我一人和他家老太太。一天,两个日本兵从后门进来了,在我的左大腿上刺了一刀,到现在我的腿上都有疤痕。

摄影手记:巫吉英爱热闹,年过九旬的她会跟村里的老太太们一起打麻将;会自己唱着“嘿啦啦啦啦,嘿啦啦啦啦,天空出彩霞呀”把自己逗笑,给自己鼓掌;会在生日的时候,默默看着一大家子呵呵笑。

“今年高寿呀?”她对我们笑着摇摇头。“我是谁呀?”面对着儿子的提问,她依然笑着摇摇头。晚年,记忆衰退到连家人都不认得的巫吉英,夜里却一次次被南京大屠杀的噩梦吓得惊坐起来,喊道:“我又回到南京了,鬼子又来杀我了。”

86年前的那段记忆是巫吉英一生都醒不来的噩梦。那段记忆,刻进了她的身体。

胡信佳(1924.7.1—2019.12.4)我亲眼看到一个人在打麦场被日军抓住,手被绑着,裤带被解下来勒着颈子,日军用刺刀往他身上戳。他浑身都是血,还能看到肠子,他在地上缓缓爬行了一段才死掉。

摄影手记:胡信佳夫妻身体都不好,尤其是患脑梗的老伴,多亏三儿子倾力照顾着。胡老坐在床边,和我们平静地谈起被日本兵追杀逃命的事,老伴低着头坐在小板凳上,三儿子站在一旁一直拉着母亲的手抚摸着。

谢桂英(1924.9.26— )日军进城的时候,杀害了我的父亲,烧毁了我们家的房子。日军在我家门口的地洞里面拽出来七个人,全部打死了。我自己曾两次从日军手里死里逃生,现在我头上还有当时受伤留下的疤痕。

摄影手记:童年被日本兵性侵犯的事,被谢桂英锁在心底几十年,去日本参加证言集会、多少次面对媒体采访都没有说。直到2021年中秋节前夕,老人才鼓起勇气第一次向纪念馆工作人员倾吐:“我对日本兵喊:‘洋先生,洋先生,我是小孩,我是小孩’,但他还是不饶我。当时火车段传来打铃声,那是12点铁路工人午饭的铃声……”

2021年11月,在南京大屠杀死难者家庭祭告活动中,坐在轮椅上的谢桂英再难压抑内心的情绪,突然崩溃,面对众人和媒体的镜头,大声哭诉着不堪回首的往事。

现场除了她的痛哭声,没有一丝声响。没有人上前打扰她,大家都希望她这样能好受些,哪怕只是暂时的。

徐家庆(1925.2.8—2021.8.23)有一次我和哥哥、姐夫走在街上,被日本兵抓住押进屋里。日本兵把哥哥、姐夫衣服脱光绑起来,我吓得一直哭,后来日本兵把我们放了。

徐家庆的一生,经历了两次让他刻骨铭心的“领证”。

摄影手记:1937年冬,12岁的徐家庆站在宁海路上,领完日军发的“良民证”,看见人流分成两路,有些不知所措。碰碰运气吧,他选了人少的一路,这个选择让他活了下来。他听说,另一路人很多都被日军拉到长江边枪杀了。与他同去的另外两人再也没能回来。

2013年7月7日,88岁的徐家庆与另外9位老人一起,获颁南京大屠杀幸存者认定证书,12岁时经历的生死时刻,正式被镌刻于历史之中。那天,与他有相似经历的在世幸存者还有近200位。

2021年8月23日,96岁的徐家庆去世了。

黄刘氏(1925.7.15—2021.9.19)那时候我们跑反,我打扮得不像个人样,戴个草帽,脸上抹着黑灰。我们还亲眼看见一个撑船的女船家被日军打死了。

摄影手记:见到黄刘氏那天,倚靠在躺椅上的她忽然坐直了身体,用手托着下巴,凝望着前方。黄刘氏的一生很坎坷,但她说:人生苦短,过去的就过去了。

南京大屠杀中,她和家人幸存了下来,可为了生活,她14岁就嫁了人。她生育的4个孩子,夭折了3个,丈夫38岁去世。“那时候眼泪都哭干了。”说这话时她有些难过,但又笑笑。

比起回忆,黄刘氏生前更爱说现在的故事,她爱侍弄花草,还总操心早已成年的孙子,屋外的阳台上晒着给孙子治拉肚子的花草药。

关舜华(1925.8.10— )日军侵占南京时,我们天天晚上躲在稻草堆里面,日军拿刺刀往稻草堆里头戳,我跟我妈妈两个人都很害怕。

摄影手记:在关舜华的脑海里,日本人是拿刺刀杀小孩的机器,会残忍地笑着看小孩嗷嗷哭,老百姓被日军用绳子捆起来时,都哭喊着让孩子们快跑……

矮小的关舜华是用很短且不连贯的句子,向我们诉说这些南京大屠杀时的记忆的。一直照顾她生活的女儿在一旁边做着午饭,边帮她补充。

80多年前那段战战兢兢、不知还有没有明天的日子,关舜华一生都忘不掉。老人断断续续地说:“现在电视里演的日本人虽然是坏人,但好歹是个人!我小时候看见的,不是人啊!”

周智林(1925.12.23— )我的叔叔被日军两刀刺死了,我躺在离我叔叔十几米远的地方装死,逃过一劫。

摄影手记:周智林90多岁依然可以下地干活,翻土种菜,挑着两桶水时,也脚步稳健。他在南京大屠杀期间3次死里逃生的经历,也只跟家人、邻居说过。2015年,他所在村的一位村干部偶然听说他的事后,立刻帮他申请了南京大屠杀幸存者身份认证,他的亲身经历才借助口述证言的形式得以保存。提及往事,老人感叹道:“我命大,3次都没死掉!”

夏淑琴(1929.5.5— )我们全家九口人有七口惨遭日军杀害,我本人也被日军用刺刀在背后刺了三刀,我和妹妹待在亲人的尸体旁,十四天后才被人发现。

摄影手记:南京大屠杀时,夏淑琴8岁。一天之内,一家9口7人遇害,近乎灭门。美国人约翰·马吉拍摄的夏淑琴牵着4岁的妹妹夏淑芸站在残垣断壁前的影像,以及德国人约翰·拉贝在日记中对他们家遭遇的记录,成为南京大屠杀日军暴行最直接的铁证。

几十年来,夏淑琴接受过美籍华裔女作家张纯如的采访,多次赴日参加证言集会,与日本右翼打官司,出席国家公祭仪式……年迈的夏淑琴一遍又一遍对世界揭开内心的伤疤。那天,夏淑琴身穿新的老式罩袄坐在椅子上等待着采访和拍摄,目光坚定,头发梳理得纹丝不乱。时间磨平了她10个手指上的指纹,但始终无法磨灭她心中的悲愤,面对镜头她再次用尽气力拍着桌面高声喊道:“我一直要讲,讲到日本人承认历史,讲到日本人道歉!”

当年夏淑琴领着妹妹夏淑芸,躲在父母姐妹的尸体下,靠着污水和一点锅巴活着,过了14天才被人发现,那14天对两个小女孩造成的心灵伤害无法估量。与姐姐夏淑琴不一样的是,妹妹夏淑芸离开了南京,对那段经历绝口不提,把一切永远尘封在了心底。

后记

还没有评论,来说两句吧...