《论语·为政》中那句广为人知的箴言——“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”勾勒出孔子一生的修行与成长轨迹。美国学者南乐山(Robert Cummings Neville)在论文《中国儒家哲学中的智慧》中对此作出解释:“对孔子而言,最重要的是他的成长。他从未自诩为圣人,而是不断向这一境界靠近。他十五岁立志学习,这本身已展现出他的远见卓识,后来也被视为对圣人之道的承诺。到三十岁,他的性格已然稳固,意味着他已通过丰富的人际交往,尤其是对礼仪的实践,培养出了相应的品格。四十岁时,他不再困惑,表明他已经找到了解决人生大问题的答案,并能够从容运用这些智慧……”

南乐山是推动儒学成为世界哲学的重要学者,也是“波士顿儒学”学派的核心人物。作为20世纪后期以来美国学界兴起的一股重要儒学思潮,波士顿儒学的代表人物还包括杜维明、白诗朗等。尽管南乐山并非华裔,他对儒家思想怀有深厚兴趣,并以哲学家的身份,将儒学与西方哲学传统展开深入对话。他的著作《波士顿儒学:后现代世界中的可移植传统》被视为这一学派的里程碑式作品。此外,他还著有《在上帝面具的背后》《礼与敬:在比较语境中扩展中国哲学》和《善是一,其表现形式很多:儒家关于形而上学、道德、礼仪、制度和性别的论文》等儒学著作,为儒家思想在全球语境中的发展提供了独特的视角。

《在上帝面具的背后》,社会科学文献出版社,1997年版

南乐山认为,儒家思想不仅是一套道德哲学,更蕴含着深刻的宇宙论与形而上学思考。他深入剖析《论语》《中庸》《孟子》等儒家经典的哲学意涵,尝试将其与康德、怀特海、黑格尔等西方哲学家的思想相结合,构建具有全球视野的儒家形而上学体系。他主张,儒学不仅是中国传统文化的一部分,也是一种可以塑造现代人精神世界的哲学资源。正是在这一理念的推动下,他倡导儒学在西方的传播,并提出儒学应超越地域界限,成为全人类共同的思想财富,为伦理、社会治理和宗教对话提供智慧。

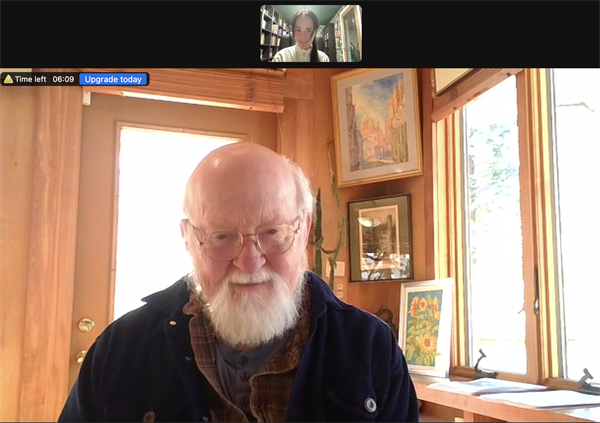

85岁的南乐山与妻子住在波士顿以南的米尔顿(Milton)小镇。2025年1月20日,波士顿雪后初晴。屏幕那端,南乐山端坐在电脑前,阳光从他身后的窗户倾泻而入,将他的轮廓镀上一层耀眼的光晕。他微微一笑,似乎意识到那道光线过于明亮,随口问道:“你应该能看到这道阳光吧?”采访就在这样的轻松氛围中拉开帷幕。

南乐山在接受记者线上采访

“我是一个儒家学者和道家学者”

澎湃新闻:您的中文名是“南乐山”,这个名字很容易令人想到《论语》中的“智者乐水,仁者乐山”,它是怎么来的?

南乐山:大约50多年前,我学了一年的中文。那时,我的中文老师为我们每个人都取了一个中文名字。我的名字是“南乐山”,“南”的发音听起来有点像我的姓氏“Neville”,而“乐山”则源自《论语》中“智者乐水,仁者乐山”的典故。仁者喜爱山,象征坚韧向上;智者喜爱水,寓意深思熟虑。遗憾的是,我并没有接受过系统的中文教育,这成为我教育经历中的一大缺憾。然而,我的儒学博士学生中,大多数人都精通中文。从某种意义上说,我更像是培养致力于比较研究的学者之“父”,而不是亲自进行比较研究的人,尽管我对自己的比较研究是非常认真的。

澎湃新闻:我在您的个人网站上看到了一张您练太极拳的照片,您是如何开始学习太极拳的?

南乐山:我在纽约州立大学帕切斯分校任教期间开始学习太极拳。那是在一次长达三个小时的会议上,我正好坐在舞蹈学院院长的旁边。我问他是否有适合我的舞蹈课,他提到晚上有索菲娅·德尔扎(Sophia Delza,美国舞蹈家、作家,太极拳教师和倡导者)教的课,并认为这门课很适合我。于是,我就报名参加了。我跟随索菲娅·德尔扎学了整整12年。第一年在帕切斯分校,接下来的11年则是在纽约卡内基音乐厅(Carnegie Hall)她的工作室。后来,我还在纽约州立大学石溪分校教了几年太极拳,那段经历让我收获很多。

澎湃新闻:练太极拳给您带来哪些好处?您现在还练吗?

南乐山:对我来说,学习太极拳是一段非常美好的经历。它教会我如何感知自己的身体,也成为我探索中国文化的重要部分。当时,我正在研究与中国相关的课题,同时希望以一种“中国的方式”进行运动。练太极拳带给我的最大收获是让我突破了我的常规极限,能像一个优雅的中国人那样完成各种动作。我现在年纪有点大了,不怎么练了。当然,现在外面有积雪……也许是因为我没能像以前那样坚持。你看到的那张照片大概是12年前拍的。

南乐山在练太极拳(图片来自南乐山个人网站)

澎湃新闻:您的研究领域广泛,您如何定义自己?

南乐山:我把自己视为一名哲学家,从某种意义上说,我是一个柏拉图主义者、笛卡尔主义者、休谟主义者,也同时是一个儒家学者和道家学者。当然,这些身份都基于我个人的理解。我喜欢一些哲学家,也不喜欢一些哲学家。我尝试将他们不同的观点整合成一个连贯的哲学体系,探讨空间、时间、确定性,以及终极性等核心问题。

“终极是无,无生有,有生动,动生万物”

澎湃新闻:您在写给我的邮件中提到,您认为自己是一个“内化了儒道传统并认同儒学的哲学家”,您是如何与儒学结缘的?

南乐山:我接受的教育几乎完全以西方的材料为主。我的第一份工作是在纽约市的福特汉姆大学任教,在那里,我遇到了托马斯·贝里(Thomas Berry),他在教神学。他因热爱地球而著名(注:托马斯·贝里是当代著名生态思想家和文化历史学家)。有一次,他问我在教什么课,我回答“哲学史”。他接着问我,教中国哲学和印度哲学要用什么文本?当时,我从未把它们视为严肃的哲学学科。很快,他安排我去教中国哲学和印度哲学课。这门课我一教就是将近50年。随着我的研究深入,我发现自己与儒家经典产生了深厚的共鸣。

澎湃新闻:对您来说,儒学的魅力是什么?

南乐山:主要有两点对我影响深远。其一是中国儒家的“士大夫”观念或理想。“士大夫”指既是学者,又是担任某种管理职务的人。我在79岁之前一直从事教学工作,同时大部分时间还兼任一些行政职务,比如系主任或学院院长。我逐渐意识到,我的学术研究与我作为管理者的行为之间存在着紧密的联系。因此,这一思想对我来说意义重大。另一点则与“终极问题”有关。当我14岁还是一名中学生时,一位老师对我说:“你知道吧,鲍勃,上帝超越时间。”让我惊讶的是,我竟然理解了这个概念。更让我惊讶的是,其他人似乎无法理解这一点。而最不可思议的是,我从那时起,特别想弄明白这个问题。在这个方向的驱动下,我完成了关于“造物主上帝”的博士论文。论文的第三部分含有一些关于儒学的讨论。随着我对儒学研究的不断深入,我被儒学“终极问题”的观点深深吸引。

在西方思想中,终极的核心观念往往是“终极的人”。上帝被赋予了人的特质,在某种程度上,其进取心、主动性以及执行计划的能力都被认为尤为重要。当然,随着思想的深入,上帝的决定性特质会被淡化,但这种人格化的观念始终占据主导地位。在南亚思想中,也存在类似的终极概念,但更侧重上帝作为“纯粹意识”的一面。这种理解逐渐剥离了上帝的主动性、计划性和创造性等特质,仅保留了意识本身的存在。但在中国思想中,这类问题并没有被怎么关注,取而代之的是对“道”的深刻思考。“道”有两种形式:一种是可以命名的“道”,即在时间中流转的道;另一种是不可命名的“道”,这个“道”产生了可以命名的那个道。这样的思想让我深感触动。我发现这一理念不仅存在于王弼的哲学中,更集中体现在宋代儒家理学家周敦颐的思想中。他用“无极而太极”表述这一哲学观,即从“无”中生“有”,而“有”如“无”一样终极存在。从“无”和“有”(即“某物”或“任何事物”)之中,孕育出了“动”和“时间”的概念,继而产生了世界上的万物。我对这一思想非常着迷。与西方“上帝是一个人”或南亚“上帝是一种意识”的观念相比,中国哲学中的“终极是无,无生有,有生动,动生万物”的思想更深刻,更吸引我。

澎湃新闻:“仁”和“义”被视为儒学的核心概念,它们根植于中国的历史和文化,有学者表示,在欧洲语言中,找不到一个与它们对应的概念。如此,向西方读者介绍儒学是否是一种挑战?如何克服这些挑战?

南乐山:是的,当然,这取决于我和他们相处的时间长短。如果我教一门课,我会从儒学开始,以中国人的视角讲解儒学,然后再将其与西方的观点建立联系。如果我只进行晚宴演讲,我通常会通过东西方的对比来展开。安乐哲和大卫·霍尔(W. David Hall)因在东西方比较研究领域的贡献而广为人知。但他们往往通过夸大东西方的差异来凸显两者的特点,而我不会这么做。我认为,孔子和柏拉图在许多方面存在极大的相似性。

每一位有价值的哲学家都会以独特的方式发展、运用语言。我始终提醒自己,要努力理解他们的常用词汇的具体含义。在指导学生时,我注重训练他们辨析语言细微差别的能力。再就是,思维中心的不同也是一个挑战。举例来说,在中国哲学或文化中,无论如何定义,关于“终极”的讨论其实并不多,而更常见的是对“仁”与“行政承诺”这类概念的探讨。

澎湃新闻:您对荀子的思想尤为推崇,解读他的礼学思想的视角独特。您为什么特别关注荀子的哲学?

南乐山:我认为,孟子的哲学,在某些方面没有充分关注我们是如何被“塑造”成人的,而荀子的哲学则更加重视这一点。当然,并不是所有方面都如此,但在某些方面,荀子的观点确实更吸引我。

澎湃新闻:您提到了道家和儒家,您认为这两者有区别吗?

南乐山:这是一个有趣的问题。在老子、庄子和孔子的时代,儒家和道家之间并没有明显的界限。两者的思想虽不相同,但彼此并未分割。举个例子,前面提到的王弼,他被称为儒家学者,但他也撰写了关于《道德经》的文章。而周敦颐,尽管他自认为是儒家学者,但他的著作中融入了许多道家思想。今天,我们可以从古代文本中辨认出这些思想的区别,但在当时,它们并没有明显的界限。

如今,道家已经发展为一种宗教,成为道士意味着要遵循某种特定的生活方式。比如,当遇到麻烦时,道家倾向于“隐退”,而儒家则会召集力量积极应对。这是一个重要的区别。在民间道教中,“得道成仙”的救赎常通过服用丹药(比如朱砂)来实现。这是一种希望,人们希望通过这种方式使自己成为神灵,从肉体中“飞升”至云端。然而,在儒家看来,这是一种迷信。儒家并没有死后救赎的概念。在儒家观念中,人活一世,然后死亡。救赎的关键在于如何在活着的时候,过好每一天。

“儒学伦理既关乎世界,也关乎自我”

澎湃新闻:您一直呼吁儒学与西方哲学进行对话,是这样吗?

南乐山:那些日子确实希望如此。几年前,我们在旧金山举行了一场会议,庆祝杜维明的学术贡献。当时他正迈入80岁。在那次会议上,与会者并没有将儒学与西方文化区分开来,而只是延续两者的对话。与会者都是学者,他们一生中大部分时间都在研究如何解释儒学,有日本的儒学研究者,有韩国儒学研究者。

澎湃新闻:那么您如何看待儒学与西方哲学之间的对话?比如“仁”这个概念能不能和西方哲学中的“爱”相比较?

南乐山:可以比较,但“爱”在西方思想里涵盖了很多不同的含义,通常是一个关于人与世界如何相处的广义概念。这一点与中国思想是相通的。“仁”在某种程度上和西方的“爱”相似,但也有不少区别。比如,在处理“如何对待敌人”这个问题上,西方关于“爱”的观念往往强调对立,而儒学中的“仁”更接近一种态度:你应该做好与敌人斗争的准备,但不因此憎恨他们,而是要有宽恕的心态。

澎湃新闻:您认为西方哲学中是否有与儒学相契合的思想?

南乐山:我认为是有的。但儒学并不是一个单一、完整的体系,儒家思想中有许多哲学家,他们之间往往存在分歧,比如,孟子与荀子的观点就有很大差异。不过,这种情况在几乎所有哲学传统中都存在。

澎湃新闻:您曾提到,许多西方出生的儒学专家倾向于将儒学与西方美德伦理联系在一起,但您并不支持这种观点。为什么?

南乐山:西方伦理学有时候确实是一种美德伦理,关注的是如何让自己变得更好。儒学有时也采用这种路径,但并非所有儒家思想都如此,比如荀子的观点就不完全符合这一框架。儒学不仅强调自我的修养,还强调对世界的认知。因此,我认为儒学伦理既关乎世界,也关乎自我。而一个人掌控的,终究只是世界和自我的一部分。

“儒学真正需要的不是‘深根’,而是‘浅根’”

澎湃新闻:您被视为“波士顿儒学”的中坚人物之一,有人认为,“波士顿儒学”是儒学与波士顿实验主义相结合的产物,也有人认为,它的由来是因为研究儒学的重要学者,比如您、杜维明和白诗朗都曾在波士顿地区的大学任职的关系。“波士顿儒学”到底如何而来?

南乐山:“波士顿儒学”源于一场关于儒学的争论。大约在1992年,加州大学伯克利分校召开了一场会议,我受邀以基督徒的身份讨论儒学。与会者中有来自中国和韩国的学者,他们主要从儒家学者的视角探讨西方文化。而我,显然是个美国的儒家学者,对儒学持正面评价。另外,还有三四位自称儒家学者的哲学家,但实际上,他们是思想更偏向西方,比如托马斯·贝里。这场对话中充满了各种观点的碰撞和混乱。一些来自中国的女性学者批评儒学过于保守,认为它在历史上贬低女性。而我则认为,儒学并不是一个独立存在的体系,而是整个文化的一部分,同时也对其他文化有所批判。我当时的观点是:儒学本身其实已经对中国文化中那些让女性不满的问题提出了批评。那次会议由四个人共同策划,后来我们被称为“波士顿儒家”。这个称谓因杜维明而广为流传。这就是“波士顿儒学”的起点。有趣的是,正是因为中国学者对儒学的批判,我们才真正意识到自己的身份所在。

南乐山(左一)与耶鲁大学同学合影(图片来自南乐山个人网站)

澎湃新闻:您2000年出版的著作《波士顿儒学:后现代世界中的可移植传统》堪称波士顿儒学的里程碑式著作。这本书在中国和西方学术界的接受度如何?是否受到过质疑?

南乐山:这本书已经出版将近四分之一个世纪了。刚面世时,它几乎没有受到批评,大多数人觉得这本书很有价值,对书中的内容感到惊讶。然而,随着时间的推移,人们对书中讨论的人物研究得越来越深入,他们开始关注我支持哪些观点,以及我未支持他们所认同的哪些观点。

这本书的影响力已经远远超出了最初的预期,这在很大程度上要归功于杜维明对它的推广。我因此也成为波士顿儒学的代表之一。我一直认为,儒学不能只局限于中国,它已经在全球范围内发展,并在不同文化中呈现出新的面貌。波士顿儒学关注的是儒学在西方、特别是波士顿这座城市的传播和发展。但在这里,波士顿不仅仅是一座城市,它更是一种象征,代表着儒学在西方文化中的新生和演变。

澎湃新闻:您认为,波士顿儒学的未来发展会是怎样的?

南乐山:只要杜维明和我还在世,波士顿儒学就会持续存在。但我认为,儒学真正需要的不是“深根”,而是“浅根”。当然,我的一些中国儒学研究朋友可能会反驳,“但深根才是最重要的”。我的意思是,如果一个中国人到尼日利亚、俄罗斯等地,他们需要的不是儒学在中国那样的深厚传统,而是能够适应当地文化的儒学。因此,儒学的生命力在于它能否迅速在不同文化环境中扎根,并随着时间的推移,形成与各地传统相结合的发展路径。这种灵活性和适应性,才是波士顿儒学的核心精神。未来,可能会有“尼日利亚儒学”或“英国儒学”,正如波士顿儒学一样,它们都是儒学在全球文化背景下的创新与延续。

澎湃新闻:您的著作十分丰富,其中几部关于儒学的作品如何融入您的整体学术研究?

南乐山:在我最近的著作中,儒学作为一个重要的思想元素融入其中,就像柏拉图主义一样,贯穿我的思考体系。此前,我出版的几本专门探讨儒学的书,主要是向美国的亚里士多德学派读者阐述哪些观点是合理的,哪些可能存在误解。不过,我不认为自己还会再写一本完全关于儒学的书。我可能会围绕某个特定主题展开研究,而我的观点将在很大程度上受到儒学思想的深刻影响。

《波士顿儒学:后现代世界中的可移植传统》,纽约州立大学出版社,2000年版

“东西方思想的共鸣和联结让我深受启发”

澎湃新闻:您对儒学的看法,是一蹴而就的吗?

南乐山:我长期研究这些问题,对这些思想的兴趣,甚至排斥,都会随着时间的推移而改变。我现在已经85岁,回头看,我更倾向于将“士大夫”视为普通人,而不是与西方人对立的“另一个中国人”。至于“终极”问题,我会这样思考:什么是“终极”?在西方,“终极”的概念可以追溯到保罗·田立克(Paul Tillich)的关于神学的修正,他认为,真正的上帝是“超越诸神的神”,是未定的。我的上帝观与他的观点相差不远,但我的比喻体系和他的不同。并且,我从未从中国关于“终极”的观念中寻求一种类似“计划”的东西。比如,演员可以有计划,但我不认为“终极”会有计划。“终极”是直接的,也就是说,它并不通过某种结构化的中介,而是与所有具体事物直接相关联。

澎湃新闻:您希望儒学能够传播到世界各地。那么,为什么您认为儒学在今天仍然具有现实意义?

南乐山:任何哲学都应该是全球性的,不是吗?儒学在全球对话中的贡献非常重要,它为西方文化提供了许多非常重要的东西。儒学强调对具体事务的细致关注,同时也重视这些事务之间的相互联系。这正是儒学仍然具有现实意义的原因之一——它不仅关乎个人的修养,也关乎对世界秩序的理解与维护。儒学促使人们以更加谨慎的态度看待战争,但同时,也强调在必要时,采取果断而正当的行动。

澎湃新闻:在欧美一些国家,儒学往往与“唐人街”等东亚移民聚居地联系在一起。您认为儒学和唐人街之间有实际的关联吗?

南乐山:几乎没有。在美国,儒学的主要发展空间是在学院和大学,而不是在唐人街。当然,杜维明在哈佛任教时,或许偶尔会去唐人街吃饭,但那并不是为了思考儒学。唐人街的中餐文化更多与美国人对可见、可品尝、易理解的食物偏好有关,而不是与儒学思想有关。因此,如果想要真正理解唐人街,关键在于深入探讨中国文化与西方文化在移民社区中的融合方式,而不是简单地将其和儒学联系在一起。

南乐山近照

澎湃新闻:您为何对中国文化情有独钟?

南乐山:我最喜欢中国文化的一点是它如何与西方文化实现融合,而在这个过程中,我并不需要放弃西方文化中的任何东西,就能接受中国的观点。多次在中国旅行和参加学术交流的经历让我意识到,这种融合不仅仅是理论上的探讨,而更是一种存在方式。比如,我曾写过一本关于“礼”(ritual) 和 “敬”(deference)的书(注:《礼与敬 : 在比较语境中扩展中国哲学》),其中“敬”指的是关注事物的内在特性。这一概念不仅可以追溯到柏拉图和亚里士多德的思想,也是中国文化非常重要的部分。这种东西方思想的共鸣和联结让我深受启发。

《礼与敬 : 在比较语境中扩展中国哲学》,纽约州立大学出版社,2008年版

澎湃新闻:您最近在忙些什么?

南乐山:除了还需完成几篇哲学论文,我最近开始写诗,并在创作一本诗集,搭配我妻子的艺术作品,她是一位艺术家。在中国,儒学哲学家通常会写诗,而西方哲学家往往会对自己能否写诗抱有怀疑态度。大多数西方哲学作品缺乏对诗意的敏感,而我正试图培养这种感知能力。这本诗集名为《花园》,主要围绕我和妻子贝丝(Beth)共同照料的花园展开,它反思了我们可以从花园中领悟到的生活智慧。书中还包括两组长诗,一组由10首十四行诗组成,另一组有7首,每首诗都对贝丝的画作进行诠释,并与之呼应。此外,我也在撰写回忆录,暂定书名为《为坚韧、勇敢而斗争:20世纪与21世纪的一本哲学回忆录》。 目前我刚开始写第一部分,我不知道能否写完,但我会尽力。

(感谢寻梦依为本次采访提出的宝贵建议。)

还没有评论,来说两句吧...