我这篇文章的标题源于一本关于中国船员生活的书《船工笑了》,要了解此书,可能需要一些历史背景。

19世纪,英国对中国发动了两场臭名昭著的战争,即所谓的“鸦片战争”。简而言之,之所以称为鸦片战争,是因为西方人要求中国开放自由贸易,特别是鸦片贸易。在18世纪,中国下令将其海外贸易接触仅限制在唯一的通商口岸广州,在那里,外国商人被允许在严苛的条件下与当地一小群被称为“行商”进行贸易,这些行商为此需获得清政府颁发的“行照”。第一次鸦片战争(1839-1842)使维多利亚女王获得了香港岛,英国商人也得以自由地将鸦片输入中国。此外,中国被迫向外国船只开放五个所谓的“条约口岸”:广州、厦门、福州、宁波,以及位于长江口的上海。第二次鸦片战争(1856-1860),即所谓的 “亚罗号战争”,法国军队也积极地投入战场,迫使中国增开十个沿海通商口岸,并允许外国商船在长江各口岸航行。鸦片进口更是因此变为合法化!战争结束后,中国被迫签署不平等条约:首先,西方列强要求中国赔偿其在战争中的损失。此外,外国人在开放的口岸享有治外法权,即外国人不受中国的司法管辖,而受他们本国的司法管辖。在之后的几十年里,中国不得不忍受许多其他屈辱。直到共产党取得了政权,这个国家才再次完全地站起来。因此,中国人称1840年至1949年这段历史时期为“屈辱的世纪”。

罗伯特·赫德爵士(Sir Robert Hart)

鸦片战争导致的最初后果之一,就是进出口关税不得不进行全面改组,因为大清帝国想要用关税来支付赔款。由于清政府极端保守而无力建立现代海关体系,只得被迫同意在外国人管理下建立中华帝国的海关(也叫“洋关”、“新关”,清政府原来的海关称为“常关”。——译者注)。这个中国官僚体制中的奇怪机构长期以来由罗伯特·赫德爵士(Sir Robert Hart)领导,他是一位具有非凡管理才能的爱尔兰人。甚至在清政府末年,以及1911年辛亥革命之后、中华民国早年的动荡时期,中国海关作为一个运作良好的政府机构仍屹立不倒。占据该机构较高职位的外国雇员也逐渐由受训于西方的中国员工所取代。直到1949年中国共产党取得了全国的领导权,这个独立运行的海关机构才被废除。

夏士德(G.R.G. Worcester)

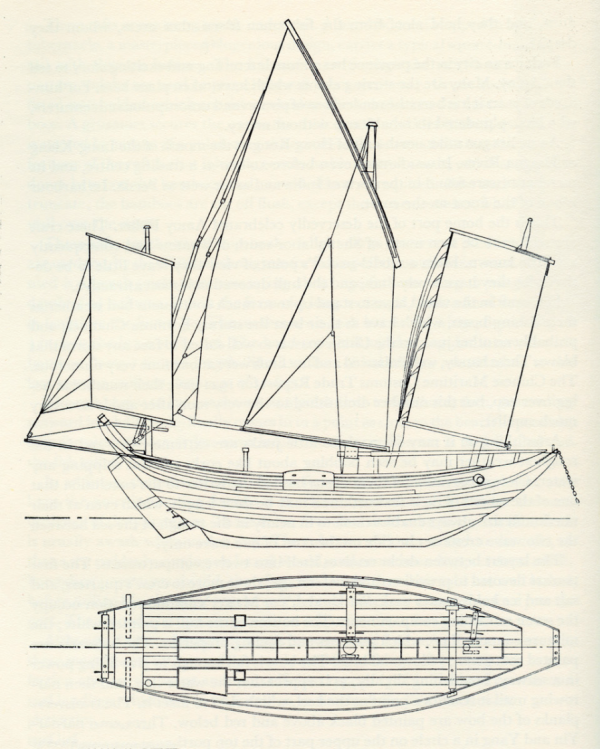

《船工笑了》一书的作者夏士德(1890-1969)曾经是中国海关的巡江事务长。在他任职期间(1914-1948),他的顶头上司,中国海关的“总税务司”梅乐和爵士(Sir Frederick Maze)允许他长时间脱离“巡江事务长”的职责,以深入研究中国海洋与内河的传统中国船舶类型,且所有开支均由海关承担。这项工作直到二战爆发后才终止。在20世纪30年代,夏士德在其中国助理张德清(Chang Ter Tsing)的陪同下,花了八年时间走遍了整个中国,为了几部扎实的中国帆船调研专著,夏士德亲自测量帆船,一丝不苟的素描图则出自张德清之手。

一艘厦门渔船的素描图

夏士德还制作了多种多样形态各异的中国帆船模型,如今收藏于伦敦的科学博物馆,让人赞叹不已。1969年,在他去世前不久,夏士德仍受聘为伦敦科学博物馆的船模收藏管理人。当得知他每周都会去伦敦科学博物馆一次,我非常冒失地给他写了封信,想约他见面。很遗憾,那次会面在最后一刻被取消了,而夏士德也在数月之后离世。

对夏士德生活的时代和环境再赘言几句:他是英年早逝的荷兰当代作家兼诗人扬·雅各布·斯劳尔霍夫(Jan Jacob Slauerhoff)(1898-1936)的同时代人。二战前,斯劳尔霍夫曾经在往返于荷属东印度与中国的渣华轮船公司(Java-China-Japan-Line)的蒸汽船上担任船医。渣华轮船公司后来改名为荷兰皇家远洋轮船公司(Royal Interocean Lines),1970年代并入荷兰渣华轮船公司(Nedlloyd),该公司后来又被马士基航运公司(Maersk Lines)所吞并。大鱼吃小鱼,中国人也这么说。

穿着中国服装的斯劳尔霍夫(照片收藏于荷兰文学博物馆)

斯劳尔霍夫最初以诗人身份成名,但他也撰写了许多关于他在中国沿海地区旅行的短篇故事,更不用提他的小说《禁地》(Het Verboden Rijk)和《在中央之国漂泊》(Het Leven op Aarde)。《在中央之国漂泊》一书中,他化身为卡梅隆(Cameron),在国共内战期间从上海溯长江而上,进入中国的“黑暗腹地”,并将他在中国沿海地区遇到的各色人等编进小说中。对“斯劳”很熟悉的前渣华轮船公司船长穆尔德(Mulder)告诉我,斯劳认识许多海关的官员,其中就包括因将爱好变为工作而被大家熟知的“船工”夏士德。

《船工笑了》封面

水边的生活

夏士德文笔流畅的回忆录《船工笑了》一书中,以优美的文笔描绘了他在中国饱受军阀混战、河匪横行的时代沿着中国的各条河流探险,当然也包括“中国的哀伤”——黄河,它在过去岁月里的持续泛滥夺去了数百万百姓的生命。

除了关于帆船本身和水上生活的各种信息,夏士德还讲述了丰富多彩的种种轶事,比如在一场洪水中他看到一位中国老汉站在棺材里划水而过。水上吉普赛人、疍家,也吸引了夏士德的注意,他们一生都在六米长,三米宽摇摇晃晃的舢板上度过。舢板上的小男孩都在腰间拴了一个带铃铛的浮筒,这样他们就不会落水不见!夏士德描绘了形形色色的帆船种类,从适合在急流中灵活行驶的歪头船,到中国南方削尖的渔船、带腰舵的杭州平底商船,以及极适合航海且快速航行的厦门渔船。夏士德也评论了中国帆船的一些典型特征,比如板条帆和船眼,即船头上的眼睛。商船的船眼是向前看的,而出于可以理解的原因,那些渔船的船眼则是向下看的。接下来的章节是关于赌博、船工特有的游戏、水上的迷信和宗教习俗,最后是在水边徘徊的乞丐、小偷和盗匪。对于最后这些群体,作者也从一名上海水警督查那里获得实用性的指南。当夏士德正在跟一个黄包车夫为了从家到港口的五块钱车费讨价还价时,有几个人推搡着从他身边经过,一眨眼功夫,他带的所有东西,包括素描本、铅笔、橡皮和钱(又一次被偷),全都不翼而飞。“我被打劫了!”夏士德喊道。但那个在一旁将一切都看在眼里的黄包车夫说:“不,在你的后裤袋里还有五块钱。”看来扒手把这五块钱放了回去,显然他并不想亏欠这个可怜的黄包车夫。结束了获益良多的港口之行后,夏士德将此事告诉水警督查,督查笑坏了,对他说:“给你,拿这五块钱回家去吧。”他把手伸进自己的口袋里,却发现谈话间他也被偷了。

夏士德书中插图:目睹一个中国人站在棺材里划水而过。

一天,夏士德外出对河流进行勘探,他的妻子和两个同事收到警报,河匪即将发动突袭,想抓走他们以便进一步索要赎金。幸好这三人及时跳上了一艘摩托艇而得以逃脱。在一片混乱中,夏士德忠实的秘书王先生把他的海关制服与一名苦力破破烂烂的衣裳做交换,心想他可以穿着它藏在一艘帆船的货舱里。不久,那些匪徒登上甲板,掀开舱门喊道:“下面有人吗?”“没人”,王先生回答。话音刚落,其中一个土匪就朝下对着货舱扫射了一圈,一颗子弹穿过船舱隔板打在距离他脑袋几英寸的地方。“‘你到底为什么要回答没有呢?’事后我问他。‘因为’,他说,‘我不想让他们找到我。’在我看来这确实是个充分的理由。” 总而言之,如果你想读点关于二战前发生在中国水边的冒险生活,不妨找一本二手的《船工笑了》读读,和夏士德一起开怀大笑。

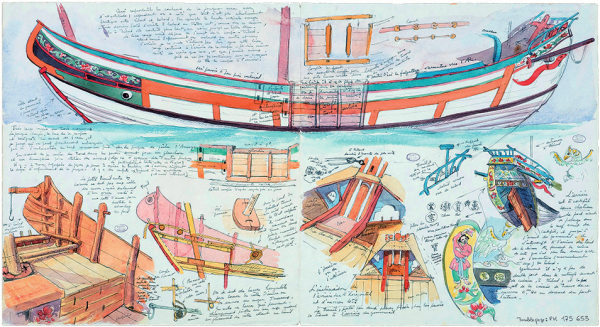

第二次世界大战的爆发使夏士德的工作戛然而止。二战中,他甚至能够及时地将一些帆船模型埋藏起来!而他的手稿则寄存在他的老朋友法国人埃蒂安·西高(Etienne Sigaut)(1887-1983)那里。身为法国维希政府的国民,西高这位退休的法国邮船公司(Compagnie des Messageries Maritimes)的航运代理得以置身日本人的集中营之外。1945年8月日本投降以后,西高将夏士德夫妇从集中营里解救出来,并邀请他们搬来与他们夫妇长住。与此同时,因为在日本占领期间,西高除了照看法国在华的房屋没有什么事做,他就为当时还开到上海的帆船绘制精美细致的彩图。这些图画现在保存在巴黎的国家航海博物馆(Musée nationale de la Marine),确实很值得一看。如上文所述,1949年的革命终结了海关这个特殊的组织形式。外国雇员被解雇了,夏士德也在阔别了44年之后回到了英国。

埃蒂安·西高画的帆船细节手绘图

帆船到哪里去了?

航行的帆船到哪里去了呢?那些曾经涂着鲜艳油漆的帆船,在近几十年里渐渐失去了亮丽的色彩,但仍有相当数量的帆船继续航行着,直到20世纪80年代初它们才渐渐退出历史舞台。最后一批沿海贸易帆船和捕鱼帆船也被内燃机船所取代。因工作关系,我的荷兰朋友卢卡斯·马斯(Lucas Maas)经常在远东海域航行,在这方面他颇有发言权。在他亲自手绘的1976年圣诞卡上,展示了他在公海上差点儿被一艘仅存无多的大型货运帆船撞翻的场景。

卢卡斯·马斯的圣诞卡上描绘了两艘帆船差点儿相撞的画面。

当时他正参加南海帆船比赛(往返香港-马尼拉),是荷兰渣华邮船公司香港负责人范·克雷奇玛尔(Van Kretschmar)的帆船Lao Ling号上的船员。一天半夜突然听到甲板上响起“顺风偏转”的大喊声。“叫喊声使我,”在此我引用卢卡斯的原话,“光着屁股跑上甲板(这在圣诞卡上看不到),只见中国人就在上方,我们差点儿撞到大帆船的船尾。”太吓人了!

1980年我作为第一批外国访问学者来到厦门大学。一天清晨,我沿着南洋研究所的楼梯拾级而上,眼前出现了一幅让我难以忘怀的壮观景象:出海的捕鱼帆船队从一个窗口往上向另一个窗口缓缓滑过,最后消失在海平线上。后来我尝试到渔港近距离观察同样的帆船,却被警察拦住了,我借来的自行车也差点儿被没收——当时的说法是外国人不能骑自行车,因为太危险了。

这张照片是数年前拍摄的。这艘还保留着原始风貌的帆船作为公共旅游景点停靠在长江三角洲的太湖上。直到20世纪90年代,此类帆船还在捕鱼业中频繁使用。

如今,出海的渔船每天返航的壮观景象是否已经被遗忘了?幸运的是并非完全如此,因为我们还有斯劳尔霍夫的优美诗歌,诗里歌唱了厦门的渔船队在陆海风的吹拂下出海捕鱼的景象。

帆船

秘密藏在暗沉的山峦间,

晨辉正将其泄露,

薄雾再次将其拥入怀中,

海湾中一队缄默的帆船渐行渐远。

在光线浸透舱底之前,

捕鱼在这不见天日之处,长达数世。

黑暗先使风移影换,

在岩石之间,于启明星下。

徐徐航行,远远前倾,

在世人经受着风暴的时代,

透过孤寂,眼前的深邃,

船首两侧的船眼,炯炯地睁开。

20世纪90年代,当严格限制稍有放松,我和一些同事乘坐一艘租来的小船从厦门大学前往海湾的对岸,那里曾经是著名的港口——月港。在那里我们遇到福建省最后一家还在经营的制作传统木帆船的木工船坞。年老的船坞老板当时只制作龙舟和舢板,他用自家酿的酒招待我们,装酒的罐子里浸泡着一条死蛇。

包乐史与最后的传统木工船坞老板合影

当我问他是否能够且愿意建造一艘长度超过六十英尺(约18.3米)长的远洋渔船时,他给出的造价是15000荷兰盾,包括索具和船帆。为了证明他说话可靠,他还向我们展示了他的造船秘籍。

船坞老板的造船秘籍中的书页

去年,我和同一批中国朋友们再次开车到附近的几个渔港,想寻找各类传统的帆船。最后我们还找到了一艘报废的木船,船上还保留着一对船眼。我将那对船眼捐献给宁波新建的海事博物馆(即宁波宝德中国古船研究所),该馆连一对也没有。正所谓“眼不见,心不念”。这家博物馆一直无法收集到货真价实的藏品,只有一些新制的船模。借用诗人雅各·布隆(Jacques Bloem)在帕斯洛(Paaslo,荷兰北部的一个小乡村)的墓志铭:“过去了,过去了,哦,永远地过去了”。

还没有评论,来说两句吧...