自从1896年第一篇“福尔摩斯探案”小说被翻译引进中国,到2010年以来大量《神探夏洛克》“同人小说”在中文互联网世界得到广泛传播,福尔摩斯与侦探小说在百年中国的文化历史发展进程中不断“显影”。

一方面,本专栏主要关注福尔摩斯在中国传播与接受过程中的一些重要且有趣的现象,比如《老残游记》中的人物竟然也会开口便提到“福尔摩斯”;晚清民国时期的中国作者们热衷于书写“福尔摩斯来中国”的滑稽故事;福尔摩斯在当时不仅是文学人物形象,更进入到媒体与商业领域,成为小报名称与香烟品牌;改革开放之初,叶永烈将侦探与科幻相结合,创作出“科学福尔摩斯”系列小说;甚至到2020年,香港作家莫理斯仍在续写“香港福尔摩斯”的传奇……

另一方面,不同于我在之前专著或专栏中更多聚焦文字文本——翻译、创作、评论等文学形式与文字内容固然是我们“阅读”福尔摩斯的基础——本专栏更多关注图像文本与形式,试图从书籍封面、杂志版式、小说插图、电影海报、影视剧照、广告美术、连环画作、儿童绘本与同人漫画等不同历史时期的图像资料入手,来重新讲述福尔摩斯与百年中国之间的复杂关联。因此,本专栏名为“中国福尔摩斯连环‘话’”,其实是从“画”入手,追溯历史时间线索(所谓“连环”),借“画”说“话”。

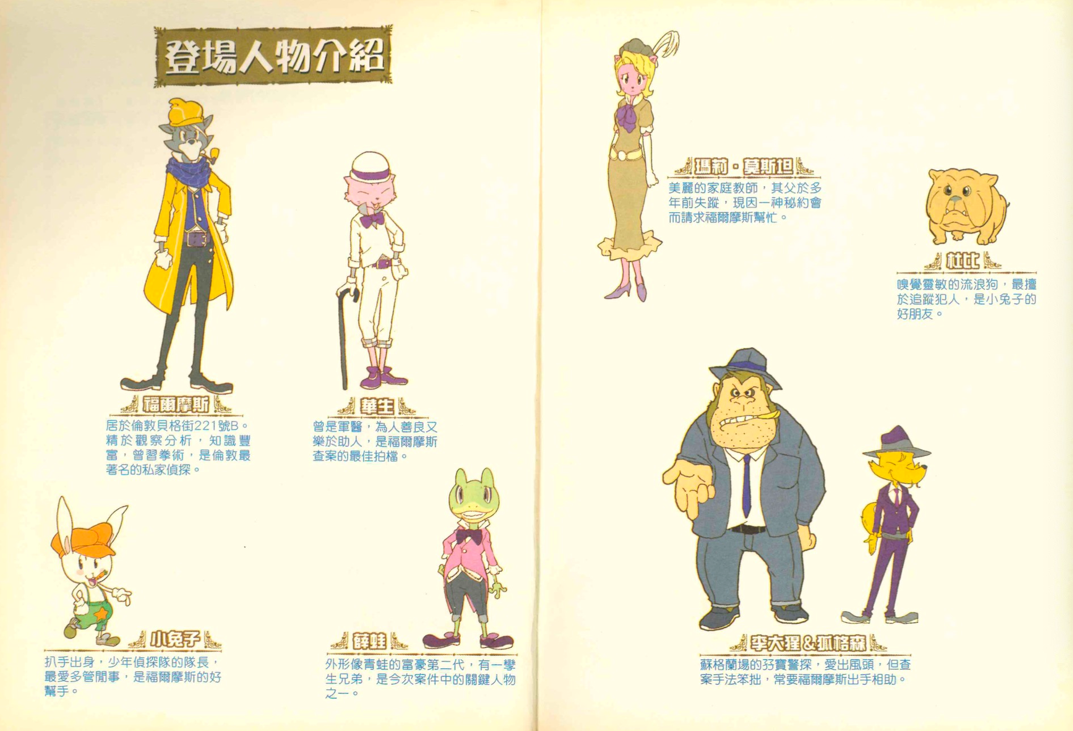

图画故事书《大侦探福尔摩斯·四个神秘的签名》“登场人物介绍”,厉河改编,余远锽绘画,汇识教育有限公司,2018年。

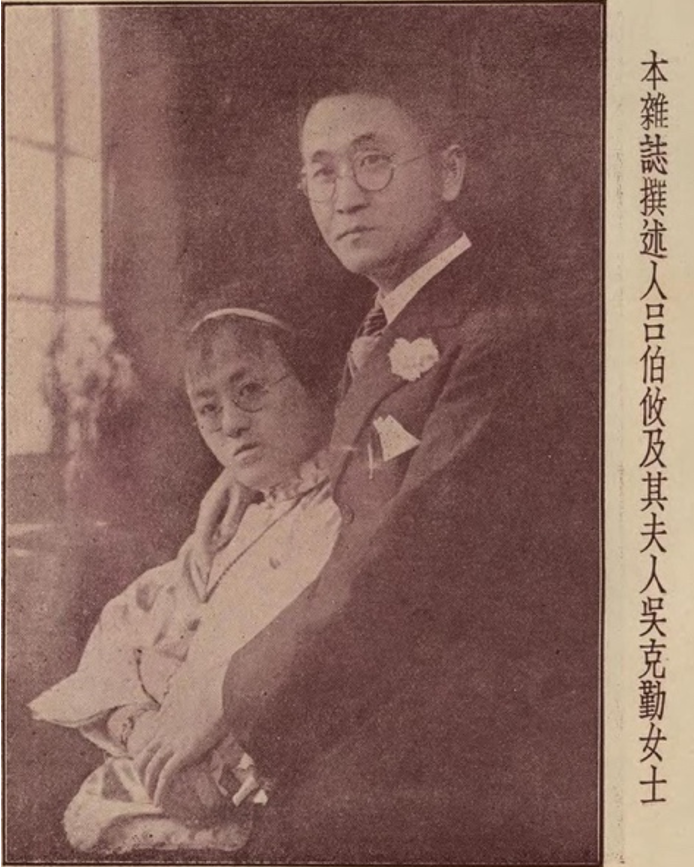

吕伯攸、吴克勤伉俪合影

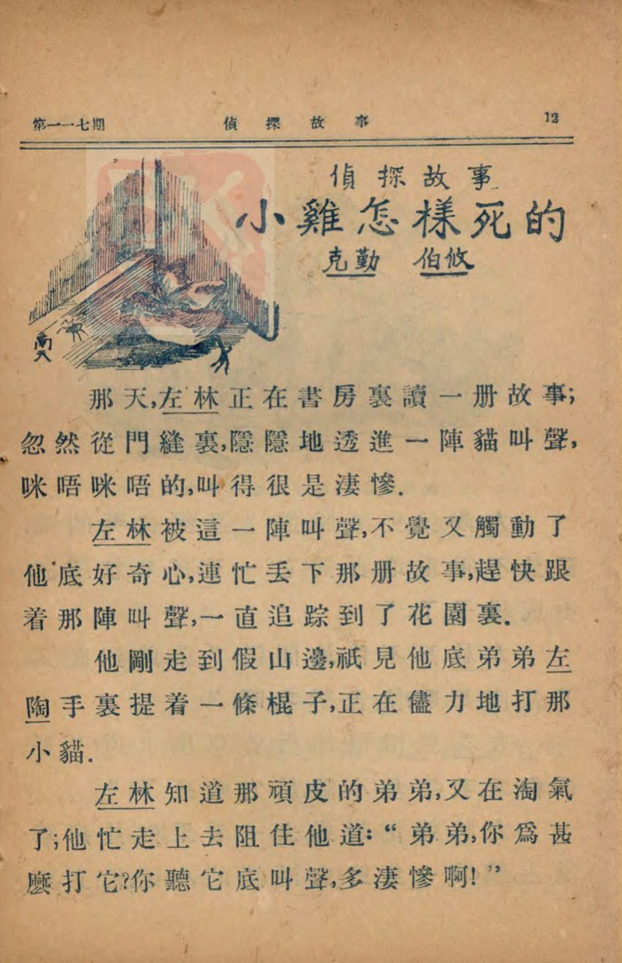

吕伯攸、吴克勤《小鸡怎样死的》,《小朋友》第一百一十七期,1924年6月26日,标“侦探故事”,署名“克勤、伯攸”,属于“左林和左陶兄弟”系列。

前面12期的文章,简单介绍了从1896年福尔摩斯探案系列小说第一次翻译进入到中国开始,一直发展到今天,从文学翻译到模仿创作、从全集引进到戏仿恶搞、从连环图画到电影剧集、从小报媒体到香烟广告、从政治批判到科幻狂想、从香港传奇到网络同人……福尔摩斯不断变换着各种文化样态、媒介形式、文学类型与人物形象,在百年中国的社会历史与文化发展进程中产生了广泛且深远的影响。

其实,福尔摩斯系列小说还有另外一种被阅读的方式,就是作为儿童启蒙读物,相信很多人小时候读的第一本侦探小说就是福尔摩斯的故事,而我在对中国当代悬疑推理小说作家所做的访谈中,也有超过半数的作者就是从福尔摩斯开始接触到侦探推理小说的。进一步来说,还有很多儿童文学作家和画师以更加生动的、图文并茂的形式来呈现关于福尔摩斯的精彩传奇。比如本篇所选第一幅图像,就是香港作家厉河改编,漫画家余远锽绘画的《大侦探福尔摩斯》系列图画故事书第二集《四个神秘的签名》(改编自《四签名》)中的“登场人物列表”。这套书几乎把所有福尔摩斯探案小说都改编成了图画故事,此外,还有一些作者自己原创的新故事内容,总共有数十本之多。从本篇所选“登场人物列表”中,我们不难看出,这套福尔摩斯图画故事书采取了将动物拟人化的方式来表现小说人物,比如故事里福尔摩斯是身材修长、穿着黄色风衣、叼着烟斗的狗;华生是戴着紫色领结、脚蹬紫色鞋子、拿着手杖的猫;贝克街小队的领队是一只穿着背带裤的小兔子;苏格兰场警察雷斯垂德与葛莱森则分别是一只猩猩和一只狐狸(名为“李大猩”和“狐格森”),等等。对于小朋友来说,这种改编方式可能更加亲切、友好一些。大陆引进版还特地加上了“小学生版”的字样,以进一步明确其目标读者。但不要以为“小学生版”“动物拟人”或者“图画故事书”,就一定是“简化版”或者“低幼版”,这套图画故事书中的一些逻辑推理细节,甚至比柯南·道尔的小说原作还要细致和严谨。比如根据小说《血字的研究》改编的图画故事《追凶20年》中,罪犯被捕后竟然批评福尔摩斯“连续使用同一个场景两次”。福尔摩斯与华生此时也才醒悟过来:“他们第一次以广告诱使犯人来取戒指,地点是自己的家,第二次差遣小兔子去叫犯人的马车,也是来自己的家,如果犯人稍微注意的话,就不会上当了。”这的确是小说原著中的一处情节破绽,而图画故事书《大侦探福尔摩斯》则借助罪犯人物之口指出了其中的漏洞所在。

另一个可能更为广大中国读者和观众所熟悉的侦探小说启蒙作品应该是漫画及动画片《名侦探柯南》。从漫画1994年在《周刊少年Sunday》上开始连载,到1996年1月8日动画片在读卖电视台首播,再到1997年第一部动画片剧场版《引爆摩天楼》上映,直至今日,《名侦探柯南》已经是一个具备了一千余册漫画与动画片剧集,27部动画剧场版电影,以及大量TV版动画片、真人影视剧改编、小说、绘本、广播剧、人物设定集,以及游戏、展览等在内的系列文化产品,或可称之为一整套文化产业。作为影响了几代人的“少年推理”漫画,《名侦探柯南》和福尔摩斯之间也有着千丝万缕的联系。最直接的一点,其主角人物江户川柯南的名字中就有一半是来自福尔摩斯探案小说的创作者柯南·道尔;而柯南剧场版电影中,至今最为观众所津津乐道的一部可能还要首推《贝克街的亡灵》(2002年),而这当然也是对于福尔摩斯的致敬。

以小孩子作为侦探故事的主角,以侦探小说完成儿童启蒙教育,并非是当代才有。早在一百年前,民国时期吕伯攸、吴克勤夫妇就创作了大量儿童侦探故事,比如“左林和左陶兄弟系列”“聪儿系列”“福儿系列”,等等。本文所选第二幅图像,就是这对民国儿童侦探小说作家伉俪的合影。

具体来说,吕伯攸、吴克勤夫妇所创作的这几个儿童侦探系列故事都是以小孩子为侦探主角,年纪也大概和柯南、元太、光彦、步美等人相仿。比如“小侦探聪儿”,“是我邻家的一个孩子,名字叫做聪儿;他现在还在附近的达仁小学校里读书”(《小侦探(一)罐头荔枝》)。同时这些侦探故事的预期读者也都是小朋友(其多半刊登在当时的《小朋友》《儿童世界》《儿童故事》等儿童杂志上),其中的案件也多半比较轻松简单,比如谁偷吃了老师的荔枝罐头?(《罐头荔枝》)、谁弄坏了脚踏车?(《脚踏车是谁弄坏的》),或者是为什么屋里的电灯突然灭掉了?(《电灯熄灭之夜》)等等。案件绝不涉及谋杀,所谓“犯罪”程度的极限也不过是偷了别人家的狗自己养起来(《来富失踪》)。现在重看这些小说,会觉得大多数都过于简单平淡,远不够精彩。但其中也有一些值得圈点的作品,比如《园里的红玫瑰》借助一起偷花案普及了一个“氯气与水结合产生氯水,具有漂白性”的化学常识,如果将其放在当时的化学教材中,作为引出实验的课前小故事,真是颇为合适。又如《奇怪的信》是一个儿童版的“亚森·罗苹式侦探挑战书”,可以说充满了童趣。其中我最喜欢的一篇,当属《小鸡怎样死的》,其属于“左林和左陶兄弟”系列作品之一,故事讲述的是弟弟左陶以为自己养的小鸡被猫吃了,于是开始打猫,被哥哥左林制止。后经过左林的调查,原来小鸡是被风吹动门板轧死的,小猫只是在小鸡死后衔走了它的尸体。在这样一个简单的日常侦探故事里,既传达了要查明真相再做决定的“侦探职业精神”,又渗透了不要虐猫的动物保护理念,同时还可以和鲁迅的小说《兔和猫》对读,让我们更清楚地了解简单的儿童启蒙故事和深刻的复仇精神之间的差别之所在,实在是一个颇为有趣的文本。本文所选第三幅图像,就是这篇小说最初刊载时的杂志页面。

特别值得一提的是,这些儿童侦探故事的作者之一吕伯攸,同时也是一名民国时期著名的儿童教育家和儿童文学研究者,曾经主编过“小学低年级各科副课本”丛书100种,大概类似于现在的小学生课外阅读推荐书目,而他之所以选择创作这些儿童侦探小说,也正是想通过这些有趣的侦探故事,来向孩子们做一些基本的文学教育与科学普及工作。此外,据华斯比兄发现,在吕伯攸参与编纂的《新编高小国语读本》(1939年第四十八版)中,第25、26两篇文章就是关于“福尔摩斯”的故事,其内容摘编自《四签名》中的第一章“演绎法”,并做了适当删改(比如去掉了福尔摩斯注射可卡因等情节)。而在故事最后,编者还加入了两道思考题:“1.福氏根据哪些事实,推断华生出门时的行动?2.我们可以由原因推知结果,也可以由结果推知原因吗?”(参见华斯比:《福尔摩斯走进民国高小国语读本》,《北京日报》2024年8月9日第12版)可见在编者吕伯攸等人看来,侦探小说在启发儿童运用逻辑、理性思考方面,具有着积极意义。而这套“读本”,从“教育部审定”“修正课程标准适用”等标注字样所透露的权威性,以及其截止到1941年6月至少已出到一〇四版的惊人再版次数,都可以看出其在当时所具备的影响力。

无论是看根据福尔摩斯改编的绘本或图画故事书,还是看《名侦探柯南》的漫画与动画片,亦或是将福尔摩斯探案小说原著作为课外读物,乃至将其直接编入教材,其目的都是为了培养孩子们在逻辑理性、独立思考、正义勇敢等方面的品质,在愉快的文学阅读和思维冒险过程中完成基本的启蒙教育。我们可以说福尔摩斯是一个没有超能力的超级英雄,是正义与理性的化身、是神性与人性的结合,其身上具备着理想中现代人所应该具有的诸多素养。而阅读福尔摩斯,正是应该从娃娃抓起。

还没有评论,来说两句吧...